ニュース RFIDの電波帯域は?. トピックに関する記事 – 日本ではRFIDの周波数帯はいくつですか?

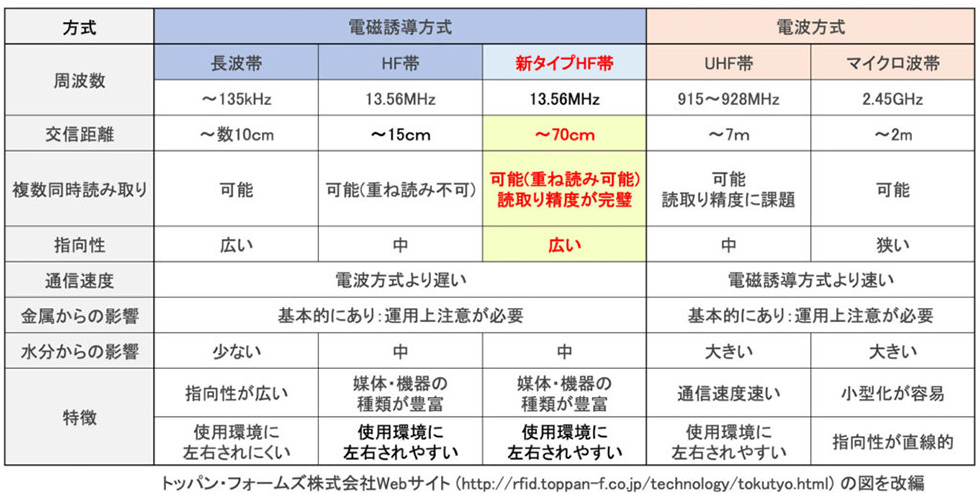

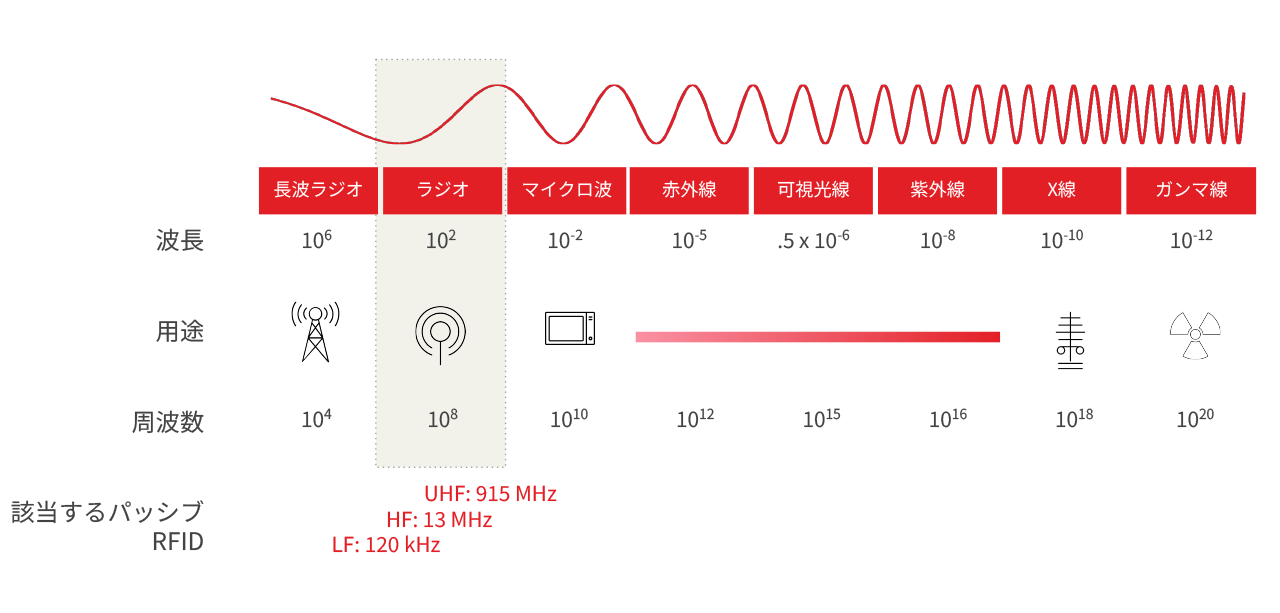

日本国内ではLF帯(中波帯):120~130kHz、HF帯(短波帯):13.56MHz、UHF帯(極超短波):900MHz帯、マイクロ波:2.45GHz帯が主に使用されています。便利なRFIDですが、いくつかの問題点も考えられます。

- コストがかかる RFIDを導入する際、事前に大きなコストがかかってしまいます。

- 金属商品の場合通信に影響が出る 金属商品の場合、電波が反射され通信が途絶えてしまいます。

- タグ同士が重なると情報を読み込むのに時間がかかる

RFIDとは、電波を用いてICタグの情報を非接触で読み書きする自動認識技術です。 複数のICタグを離れた位置から一括で読み取り、瞬時に個体を識別することが可能です。 例えば、ダンボールに梱包された商品を箱の外側から読み取ることができ、検品や在庫チェックなどの作業効率がアップします。

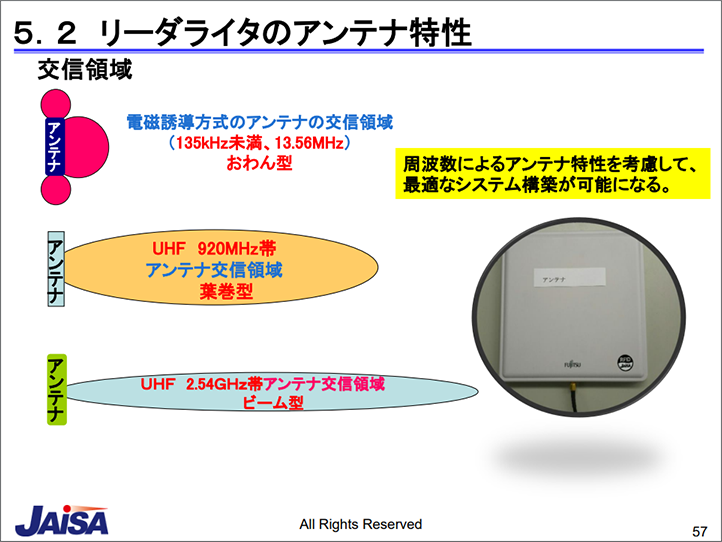

HF帯とUHF帯の違いは何ですか?HF帯(13.56MHz)は通信距離が短くなりますが、リーダー・ライターより電波が半円状に広がるため、通信可能範囲は広くなります。 逆に、UHF帯や2.4GHz帯では電波の指向性が強くなり、一定の方向のみ通信が行えるようになります。

RFIDの周波数は国によって違いますか?

UHF帯のRFIDで使える周波数は860~930MHzですが、国によって使える周波数が異なります。 たとえば、日本は915~928MHzですが、アメリカは902~928MHz、ヨーロッパは862~868MHzです。 そのため、日本仕様のRFIDを海外に持っていっても使用できません。無線LANに利用されている電波には、「2.4GHz(ギガヘルツ)帯」、「5GHz帯」、「6GHz帯」という3種類があり、「周波数帯」と呼ばれています。 通信する際には、いずれかの周波数帯が使われます。

RFIDが普及しない理由は何ですか?

コストと導入の難しさ

コストの問題はRFIDが普及しない理由の代表格として挙げられています。 RFIDを導入する場合には、すべての製品にRFタグを付け、ピッキング形式すべてを変えなければなりません。 仕組みを変えるためには膨大なコストが必要なほか、導入や教育をするための時間もかかります。

RFタグのICチップは、半導体であるので半永久的に使用できる。 また、受動型は、バッテリーを持たないのでバッテリー寿命を心配する必要がない。 しかし、チップを封入した樹脂は、経年変化があるので、ひび割れて故障する可能性がある。 屋外で長期に亘って使用する場合は、紫外線の影響を少なくするなどの処理が必要である。

RFIDの電波の種類は?

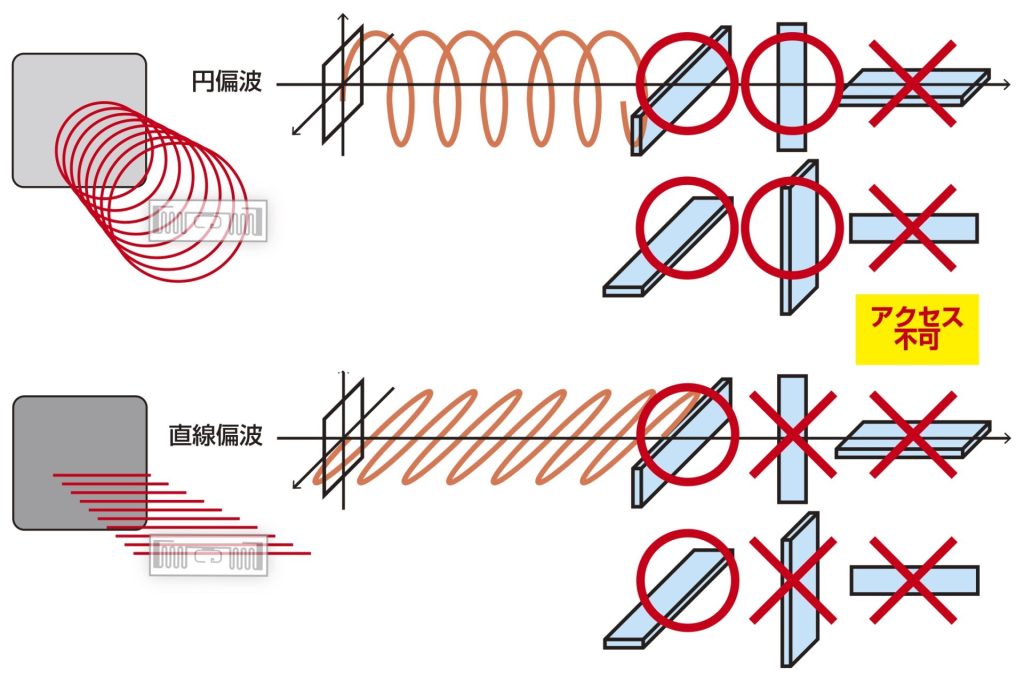

通信方式 RFIDの通信方式は、大きく「電磁誘導方式(誘導電磁界方式)」と「電波方式(放射電磁界方式)」の2種類に分けられます。通信距離は、方式(アクティブ、パッシブ)、リーダーライターのRF出力、タグやリーダーライターのアンテナ利得、使用環境などによって異なり、一概には言えませんが、一般的には、アクティブタグは数10m、パッシブ型のHF帯(短波帯)は~数10㎝、UHF帯(極超短波)は~6mなものが多く使われています。RFIDの種類(周波数帯)とその特徴

| 通信帯 | LF | UHF |

|---|---|---|

| 周波数 | ~135KHz | 860~960MHz |

| 通信方式 | 電磁誘導 | 電波 |

| 通信範囲 | ~10cm | ~数m |

| 指向性 | 広い | 中 |

UHF帯RFIDの電波出力の種類

UHF帯のRFIDは、大きく分けて「特定小電力(250mW)」「高出力(1W)」の2種類の電波出力に対応しています。 海外には1Wを超える電波出力のRFIDリーダーライターも存在しますが、日本国内では電波法によって認められていません。

RFIDの周波数帯は海外ではいくつですか?RFID および SRD は、米国では 915MHz 帯にて、アジア等諸外国においても、800 / 900MHz 帯を中心にとして、技術基準策定およびそれに基づいた運用がされている。

周波数帯が高いとどうなる?周波数が高くなると単位時間当たりの波の数が多くなるため、1秒間に送ることができるデータ量が多くなります。 つまり、周波数が高いほど通信速度を速くできるといえます。

周波数帯にはどんな区分がありますか?

日本では電波法によって、周波数の低いほうから順番に、「超長波(VLF)」、「長波(LF)」、「中波(MF) 」、「短波(HF)」、「超短波(VHF)」、「極超短波(UHF)」という名前が付けられています。 ラジオでは中波、地デジでは極超短波、携帯電話では極超短波が使われています。

水分を多く含む物体への貼り付け

水分が入ったペットボトルや人体のように、RFIDタグの近くに液体があると、電波が液体に吸収され、タグに供給される電波が弱くなることによりタグが動作できなくなるため、タグから応答が返せなくなります。 このため通信距離が短くなったり、通信ができなくなったりします。Global Information によると、世界のRFIDタグ市場は、2014年から2023年にかけて徐々に上昇する傾向にあり、2023年までに16億700万米ドルに達すると予測されています。 また、矢野経済研究所の調査によると、2023年には日本国内のRFIDタグ市場は176億円規模になると予測されています。RFタグのICチップは、半導体であるので半永久的に使用できる。 また、受動型は、バッテリーを持たないのでバッテリー寿命を心配する必要がない。 しかし、チップを封入した樹脂は、経年変化があるので、ひび割れて故障する可能性がある。 屋外で長期に亘って使用する場合は、紫外線の影響を少なくするなどの処理が必要である。