ニュース EC値の単位は?. トピックに関する記事 – ECの単位は?

培養液や土壌の電流の通しやすさを示すものを電気伝導率(EC)と言います。 水に肥料を加えることによって電流が通るようになり、その量が増えるほど電流が通りやすくなります。 ECの単位はmS/cm,μS/cm,CFなどがあります。 単位の換算は1000μS/cm =1 mS/cm =0.1CFとなります。EC は土壌 中の塩類濃度の目安となり、高いほど養分量が多いことになります。 表示の単位は mS/cm または dS/m で表します。EC(electric conductivity:導電率)電気伝導率、電気伝導度ともいう 水が電気を通す能力をいいます。 単位はμS/cm(マイクロジーメンスパーセンチメートル)を使用します。

EC値の正常値はいくつですか?植物にとっての適正なEC値(施肥前)は0.2~0.4 mS/cmで、0.8 mS/cm以上では濃度障害などの悪影響が現れやすくなります。

ECとは何ですか?

電子商取引であり、Electronic Commerceの略称です。 ネット通販など、インターネットを介してモノやサービスの売買、契約することを表します。 従来の通信販売は紙のカタログから商品を選び、電話やハガキで注文、商品を発送するという形式でした。ECとは、「Electronic Commerce」の略で、日本語では電子商取引と呼びます。 単純にECと呼ばれる場合、ネット通販、ネットショップなどがこれに該当します。

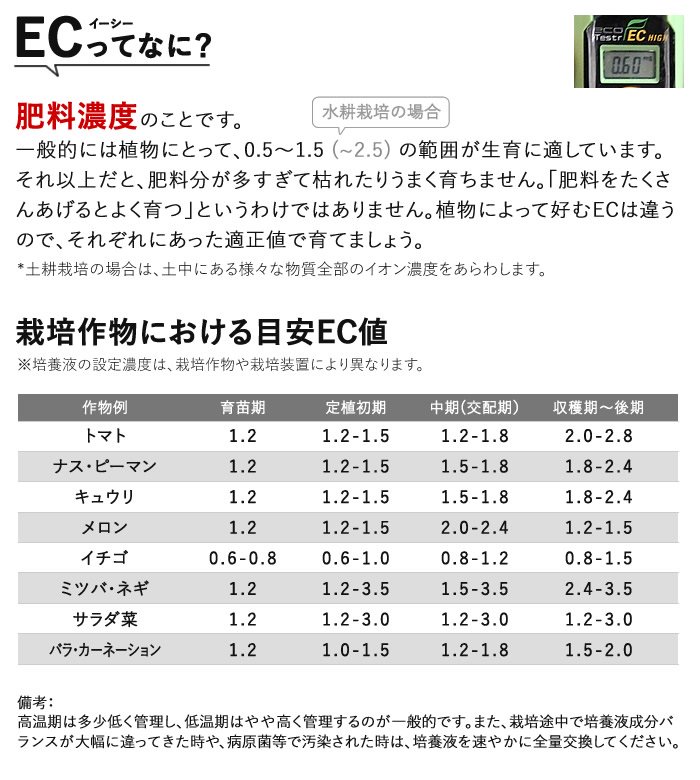

水耕栽培におけるEC値の目安は?

水耕栽培において適正なECとは、一般的に果菜類ではo.6〜1.5mS/cm、葉・根菜類では1.2〜3.5mS/cmの範囲が目安です。 また植物の成長段階によっても適正EC値は変化していきます。 種から芽を出す時期や収穫の実を成長させる段階では多くの栄養が必要となるためです。

EC(いーしー) 土の中の養分の濃度を示し、イーシーとか電気伝導度とか呼ばれる。

ECとは電気で何ですか?

EC(Electrical Conductivity)または電気伝導率とは、物質中の電気の通しやすさを表す数値(単位:S/mなど)です。 導電率(どうでんりつ)や電気伝導度(でんきでんどうど)とも呼ばれます。ECの値が高ければ、土壌中に塩類、つまり肥料分が多く入っていることを示し、元肥などの施用量を調節することができます。 ただし、ECの値が高ければ良いということではなく、ECの値が高いと肥料焼けを起こし、根が枯れてしまい、水分を吸収できなくなってしまうなどの問題が起こることがあるので注意が必要です。堆肥における電気伝導度(EC)が高いと、その分、塩類が多く含まれていることが分かります。 堆肥に塩類や無機養分が過剰に含まれると、作物の生育障害が生じます。 例として、キャベツ、白菜、ほうれん草などの根菜類では、ECが「1.0~1.5」を上回ると発芽が悪くなります。

読み方や意味を簡単に解説 EC(イーシー)は、Electronic Commerce(エレクトロニック・コマース)の略で、日本語では「電子商取引」といい、インターネットを通して行われる商取引はすべてECです。

ECとはどういう意味ですか?Eコマース(EC)とは、英語でelectronic commerce、和訳すると電子商取引です。

ECとは何の略ですか?欧州域内の経済的統合を目指して発展してきた欧州共同体(European Community:EC)を基礎に、1993年11月、「マーストリヒト条約」に従って創立された。 加盟国間の経済・通貨の統合、共通外交・安全保障政策の実施、欧州市民権の導入、司法・内務協力の発展等が創立目的として挙げられている。

水耕栽培のEC値の単位は?

水耕栽培の EC について

EC計では、 mS/cm や μS/cm で表示されます。 ●TDS値について水中に溶けている物質の濃度を表します。 mg/L(ppm) や g/L(ppt) で表示されます。 EC値を 1.0~3.0 mS/cm に調整する時、TDS値では 500~1500 ppmです。

具体的には、栽培養液濃度ECを、夏場は1.0dS/m、冬場は1.5dS/m以下で管理します。 ただし、肥料濃度を下げると、高い肥料濃度と比べて成長スピードが落ちたりするデメリットもあります。 また養液濃度を下げる場合、微量元素の肥料濃度は下げない方が良いでしょう。堆肥における電気伝導度(EC)が高いと、その分、塩類が多く含まれていることが分かります。 堆肥に塩類や無機養分が過剰に含まれると、作物の生育障害が生じます。 例として、キャベツ、白菜、ほうれん草などの根菜類では、ECが「1.0~1.5」を上回ると発芽が悪くなります。ECが高い場合の基本的な対策としては、下層土との混和(深耕)、かん水による除塩、客土、クリーニングクロップ栽培による過剰養分の吸収除去などがあります。