ニュース 顔の火照りが治らないのはなぜですか?. トピックに関する記事 – 顔だけほてるのはどうしたら治りますか?

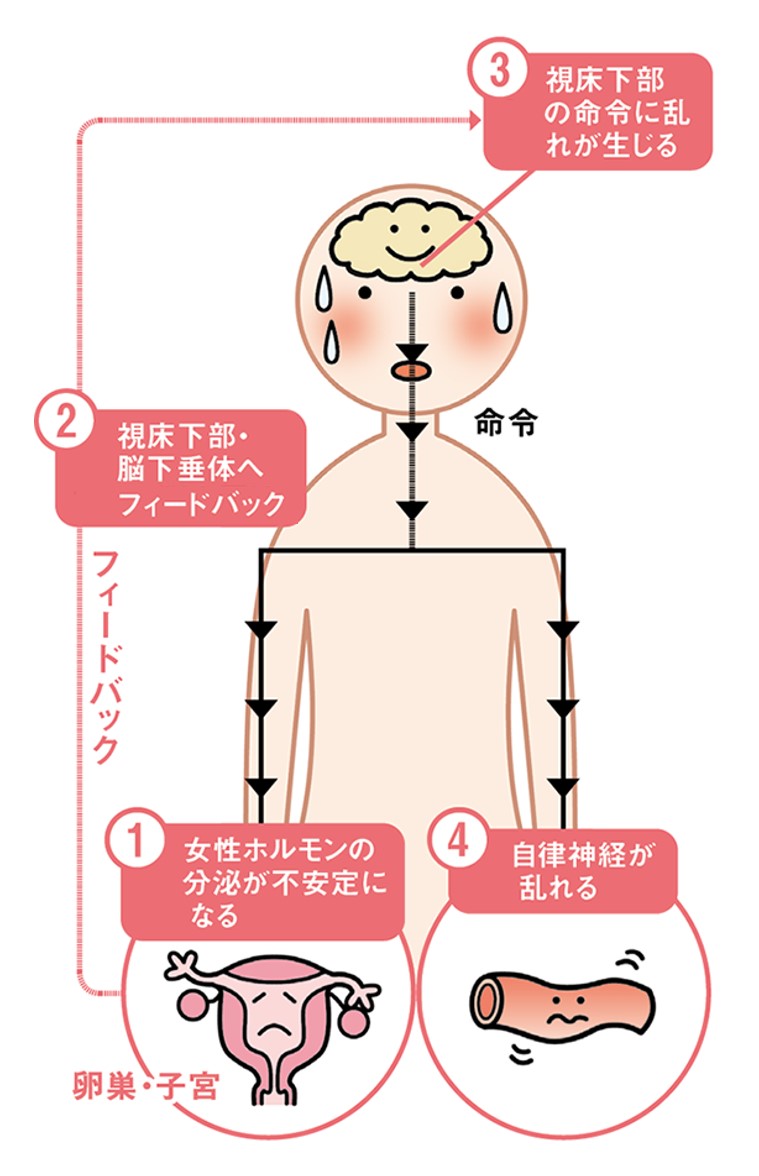

まずは、顔や頭、脇の下など、ほてりを感じる部分をすぐに外気にさらすなどして、一時的に冷やして熱を逃がしましょう。 そこで気を付けたいのは、体全体は冷やさないようにすること。 上半身は熱くても、手や足先は冷えていて、冷えと熱が混在している状態なの。 おなかや腰、お尻、足首などは、常に温めることを意識して。精神的な緊張や恥ずかしいときに顔がほてる状態になりますが、これは病気とは関係がありません。 ほてりは、自律神経のバランスが乱れて血管が拡張気味になり、体表面にある血管から盛んに放熱が起こる現象です。 女性の更年期障害の症状のひとつでもあります。更年期のほてり(ホットフラッシュ)の対処法

- 手持ち扇風機で顔に風を当てる

- 冷たいタオルで首周りを冷やす

- カーディガンや替えの下着を持っておく

- ガーゼハンカチを2〜3枚持ち歩く

- 「屋翳(おくえい)」のツボ

- 「大包(だいほう)」のツボ

- 汗を止める!

- 顔汗を止めたら他のところで発汗することも

顔の熱を下げる方法はありますか?顔や体の熱さを感じたときには、首もとや脚のつけ根、脇の下など太い血管が通っている部分を冷却シートや冷水など冷たいもので冷やすと効率よく体を冷やすことができます。

顔のほてりに効くツムラの漢方薬は?

ツムラ漢方温清飲エキス顆粒

血液の循環を良くすることにより、顔にこもった熱を除去してほてりを改善したり、冷えを改善する効果があります。 また、皮膚が乾燥してカサカサしており、痒みがある方にもおすすめです。 食前に水又はお湯にて服用。顔のほてり・赤みを緩和できる市販薬の選び方・ポイント

顔のほてりや赤みに効果的な漢方薬「加味逍遥散(かみしょうようさん)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」「知柏地黄丸(ちばくじおうがん)」の3つを選ぶ際のポイントを解説します。 症状や体質に合った漢方薬をえらぶことが、症状改善につながります。

自律神経が乱れているかどうか確認する方法は?

自律神経失調症 セルフチェック

- 頭痛、めまい、立ちくらみ、動悸などがしばしば起こる

- 急に胸が苦しくなる、息苦しくなることがある

- 便秘、下痢、腹痛がよく起こる・続いている

- 手足のしびれを感じることがある

- 胸やけ、胃もたれなどによる食欲不振

- 慢性的な肩こり、腰痛がある

- よく寝ているのに疲労感や倦怠感が抜けない

顔がほてりやすい人の特徴としては、以下の4つです。

- 冷え症

- ストレスが多い

- 生活習慣に乱れがある

- 運動不足

クラシエとツムラの漢方薬はどっちが効く?

クラシエとツムラの漢方はどっちが効く? 使用される生薬の種類や量に違いはあっても、同じ名前の医療用漢方薬であれば、メーカーによる効果の差はほとんどありません。半夏厚朴湯は、ステイホームで精神的にもやもやした感じを自覚する場合や不眠が出現した時に、定時内服としても良いですし、即効性があるので症状がある時に頓服として服用するのにも適しています。ツムラ漢方抑肝散エキス顆粒

自律神経が乱れて緊張が強く、首から上の血行状態が悪い方の顔の赤みに対して効果的です。 比較的体力があって、神経がたかぶってイライラしやすい方に使用されます。 生後3カ月以上(ただし、1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させてください。)

顔のほてりにおすすめ漢方薬8選

- 加味逍遥散

- 黄連解毒湯

- 七物降下湯

- 知柏地黄丸

- 温清飲

- 桃核承気湯

- 桂枝茯苓丸

- 当帰芍薬散料

自律神経を整える一番いい方法は?自律神経を整えるのに効果的なセルフケアを、幾つかご紹介しましょう。

- ●眠れなくても昼夜逆転NG! 朝日を浴びて体内時計をリセット

- 手軽なストレッチで筋肉をほぐす

- ぬるめのお風呂に浸かり、副交感神経を優位に

- 「香り」を生活の中に活かしてリラックス

- 寝る前にはスマホを見ない

自律神経が乱れやすい人の特徴は?自律神経失調症になりやすい人の特徴は、内向的な人や真面目な人、心配性な人、HSPなど繊細な気質を持っている人が挙げられます。 これらの性格の人は些細なことで傷ついたり、ストレスを溜め込みやすい傾向があり、過剰なストレスによって自律神経の乱れを引き起こす場合があるからです。

ほてりを鎮めるツボはどこですか?

乳首の3〜5cmほど上にあるツボが屋翳。 脇の汗や顔の汗を抑えるのに有効といわれています。 ホットフラッシュが起きたら、中指などでゆっくり押しましょう。 大包は、脇の下の付け根から3cmくらい下にあるツボ。

かぜの引き始め、鼻かぜ、炎症性疾患、肩こり、上半身の神経痛、じんましんの治療に使用されます。 通常、自然発汗がなく頭痛、発熱、悪寒、肩こりなどを伴う比較的体力のある人に用いられます。通常、成人1日7.5gを2〜3回に分割し、食前もしくは食間に水またはぬるま湯で飲んでください。 年齢・体重・症状により適宜増減されることがあります。 必ず指示された服用方法に従ってください。通常、成人1日7.5gを2~3回に分割し、食前又は食間に経口投与 する。 なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。 8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して 投与すること。 なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が 認められない場合には、継続投与を避けること。