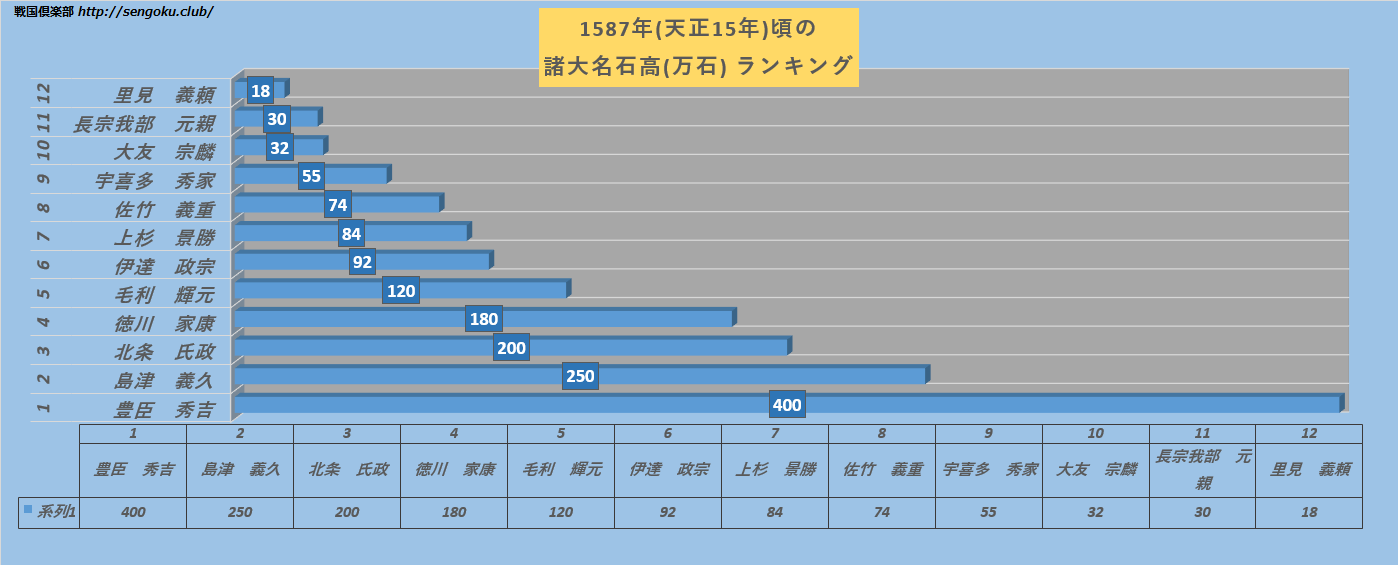

ニュース 豊臣秀吉は 何万石?. トピックに関する記事 – 豊臣秀吉の一石はいくらですか?

豊臣秀吉の太閤検地 1石は、ずばり2.5俵、1俵が60kgだから、150kgです。 もともと大人1人が1食1合×3食×1年間で食べるお米の量を1石としたそうです。天下人となった秀吉の直轄領は220万石ほどあったため、秀吉の取り分は約37万石でした。 37万石を現在の年収に換算すると、おおよそ555億円です。関ヶ原の戦いで徳川家康に翻弄される豊臣秀頼

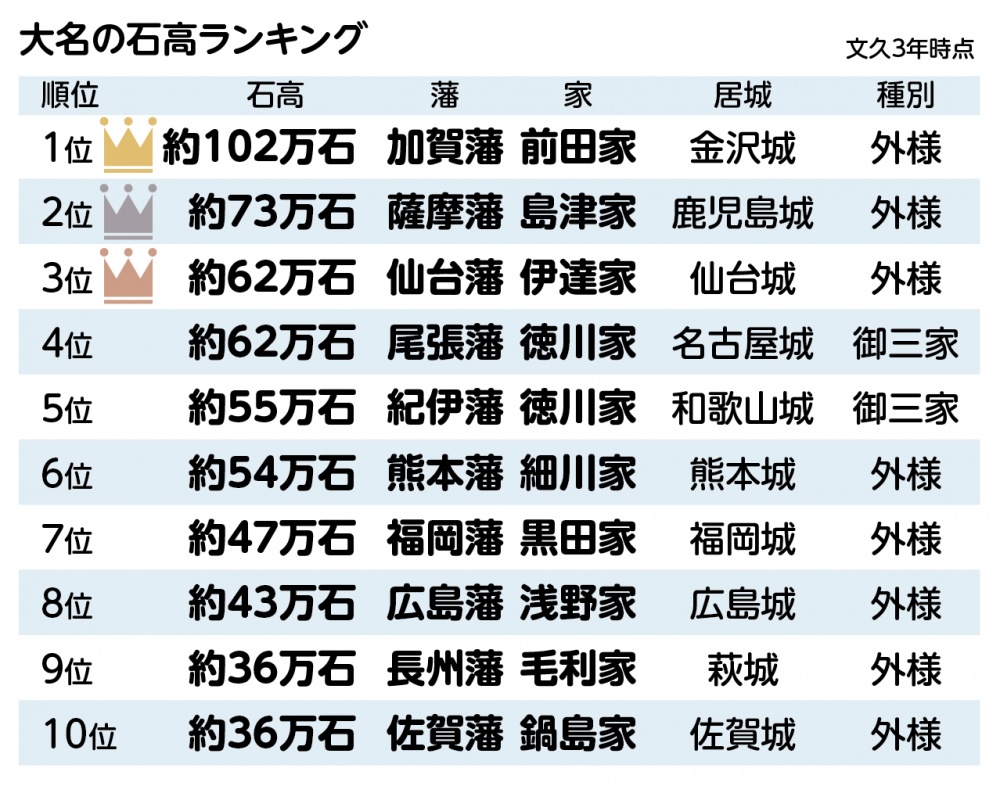

勝利した徳川家康は、自らの領土を250万石から400万石に加増しつつ、太閤蔵入地である220万石を東軍の諸大名に分配します。 これにより、豊臣秀頼はわずか65万石の大名となってしまったのです。

秀吉の財産はいくらですか?秀吉が大坂城に残した財産は、金子9万枚、銀子16万枚、金銭5貫文、銀銭200貫文、大判千枚吹きや2,000枚の金分銅、ほかにも貴重な宝器、什物、衣類、武具、弾薬、兵糧などなどすさまじい価値があるものばかりだった。

1万石の年収はいくらですか?

まずは大名と呼ばれる1万石以上を得られていた武士の給料は、1万石=1万両=約10億円以上の価値があったと考えられ、大きな権力をもっていたことがうかがえます。 一方で武士全体の平均年収は、現代の価値に直すと約500万円ほどだったといわれています。当時の通貨基準では、1石を通貨に換算すると約1両に相当するそうです。 つまり、1万石の石高は、通貨にすれば1万両の価値があったということになります。 ちなみに、1両は現在の貨幣価値で約10万円に相当するようです。

織田信長の収入はいくらくらいだったのでしょうか?

便宜上、戦国時代の米を1キロ1000円と仮定したところ、1石=150キロの米=15万円、1万石=1500トンの米=15億円。 つまり、信長は年貢米だけで255億〜375億円相当を稼いでいたことがわかります。 信長には、ほかにも大きな収入源がありました。

豊臣家の跡継ぎとなる

秀吉は、正室・寧々との間に子どもを授かることができず、ほかの側室との間に生まれた子どもも幼くして亡くしてしまうなど、子宝には恵まれませんでした。 そのため、秀吉は実の息子・秀頼の誕生を大変喜び、彼を溺愛したと伝えられています。

豊臣秀吉は何歳で亡くなったの?

61歳豊臣秀吉 / 享年 (1537年 – 1598年)天下統一を果たした秀吉は1590年代に、諸大名がもともと持っていた金山や銀山を豊臣政権の管理下に置き、そこから採掘される金銀の10分の1を税として納めさせるよう命じていた。 江戸時代初期の文献にも、秀吉の圧倒的な財力を示す記述が残されている。1598年(慶長3年)8月18日、豊臣秀吉はこの世を去りました。 享年62歳。 死因については諸説ありますが、病気が原因と言われています。 織田信長、徳川家康と並び「戦国三英傑」にも数えられている豊臣秀吉は、「人たらし」と言われるほど人の心を掴むことが上手く、低い身分から天下人にまで上り詰めました。

米の1石は下位単位では10斗にあたり、同じく100升、1,000合に相当する。 日本では、1食に米1合、1日3合が概ね成人一人の消費量とされているので、1石は成人1人が1年間に消費する量にほぼ等しいと見なされ、示準として換算されてきた(1000合/1日3合で333日分)。

500石はいくら?令和の時代における総理大臣の年収は約4032万円ほどなので、江戸時代のお殿様の年収は、かなり高額であったといえるでしょう。 ちなみに幕府の家臣である旗本は、管理している土地の大きさにより年収に格差があり、5000石の場合は年収1億7500万円、500石の場合は年収1750万円だと推測できます。

一石は何キロですか?江戸時代の米の量を表す単位の「石(こく)」について、1石はどのくらいの量か知りたい。 石(こく)は容量の単位で、1石は10斗=100升=約180リットル。 米1石の重さは約140~150kg。

1万石の家臣数は何人ですか?

(今は 100 万人) 3.4 家臣数 大名の家臣数に関する資料が少ない。 赤穂藩 5 万石の例では、家臣は国元 300 人+江戸詰 め 100 人程としても計 400 人であり、1 万石 80 人 のレート。

織田信長:信雄【宇陀松山藩】

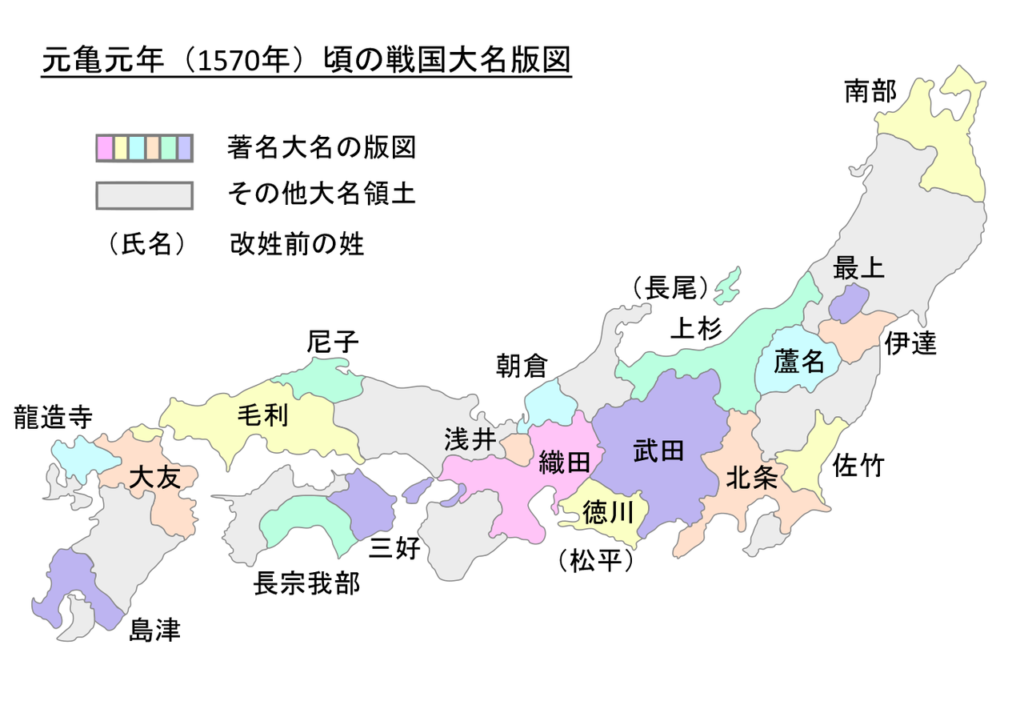

本能寺の変直前の石高が750万石以上とほかの大名たちを圧倒しています。豊臣秀吉の側室・淀殿

そして1588年(天正16年)頃、淀殿は豊臣秀吉の側室として「大坂城」(現在の大阪城)へ入ったのです。 当時27歳前後だったとされる淀殿が父、兄、養父、そして母の仇で、しかも50歳を超えた豊臣秀吉の側室となった経緯はよく分かっていません。しかし、突如として家臣である明智光秀に裏切られ、京都の本能寺で非業の最期を遂げ…