ニュース 診断書は自己負担ですか?. トピックに関する記事 – 診断書もらうのにお金はかかりますか?

診断書の発行は無料ではないため、作成するにあたって費用がかかります。 診断書の発行にかかる費用(料金)は、全国一律ではなく各病院が設定しています。 診断書の記載内容にもよりますが、おおよそ、2,000円〜10,000円程度です。 また、医療保険の対象にはならないため、全額自己負担となります。診断書の発行には健康保険が適用されません。

このように、診断書の発行は病気の治療ではないため全額自己負担となるのです。診断書の発行は自費扱いとなり、医療保険の対象とはなりません。 ただし、休職理由が労災などによる病気の場合、診断書料は労災保険の負担となります。 料金を負担する必要がないことをあらかじめ従業員に伝えておきましょう。

診断書で休むことはできますか?診断書の提出は労働基準法に規定がありません。 休職についても同様です。 しかし、就業規則に診断書の提出を明記していれば困ることはありません。 ただし、「病気などの理由で止むを得ず連続して4日以上出勤できない場合は、医師の診断書を提出しなければならない。」

診断書にかかる費用は平均していくらですか?

「診断書」の料金は、自院様式(簡単なもの)で平均額 2,265 円。 それに対して、保険 会社所定の用紙による診断書は平均額 4,727 円、自賠責関係が 4,432 円。 自院様式に比 べると2倍以上の料金設定になっている。診断書の費用は従業員本人が負担する

診断書料の平均はいくらですか?

「診断書」の料金は、自院様式(簡単なもの)で平均額 2,265 円。 それに対して、保険 会社所定の用紙による診断書は平均額 4,727 円、自賠責関係が 4,432 円。 自院様式に比 べると2倍以上の料金設定になっている。

「診断書」の料金は、自院様式(簡単なもの)で平均額 2,265 円。 それに対して、保険 会社所定の用紙による診断書は平均額 4,727 円、自賠責関係が 4,432 円。

診断書代はどのように仕訳しますか?

診断書費用は福利厚生費や支払手数料、雑費などの勘定科目で仕訳ができます。 法人であればいずれでも問題ありませんが、個人事業主は従業員の診断書に関しては福利厚生費、事業主本人や青色専従者の診断書に関しては事業主貸です。 事業主貸のときは経費計上できないので注意しましょう。診断書をもらったら、直属の上司に相談しましょう。 ご自身の状態をお伝えし、休職を希望します。 心身の状態が悪くなると、適切な判断ができなくなり、その場の雰囲気等でなかなか休職に踏み込めず状態が悪化する場合もあります。診断書提出の翌日から休職が原則

医師の診断書に開始日の記載がない場合は、基本的に提出された翌日から休職に入ってもらいます。 理由は、休職を要すると診断が提出されたにも関わらず働かせていて従業員の心身に何か起こった際は会社責任を問われる可能性があるからです。

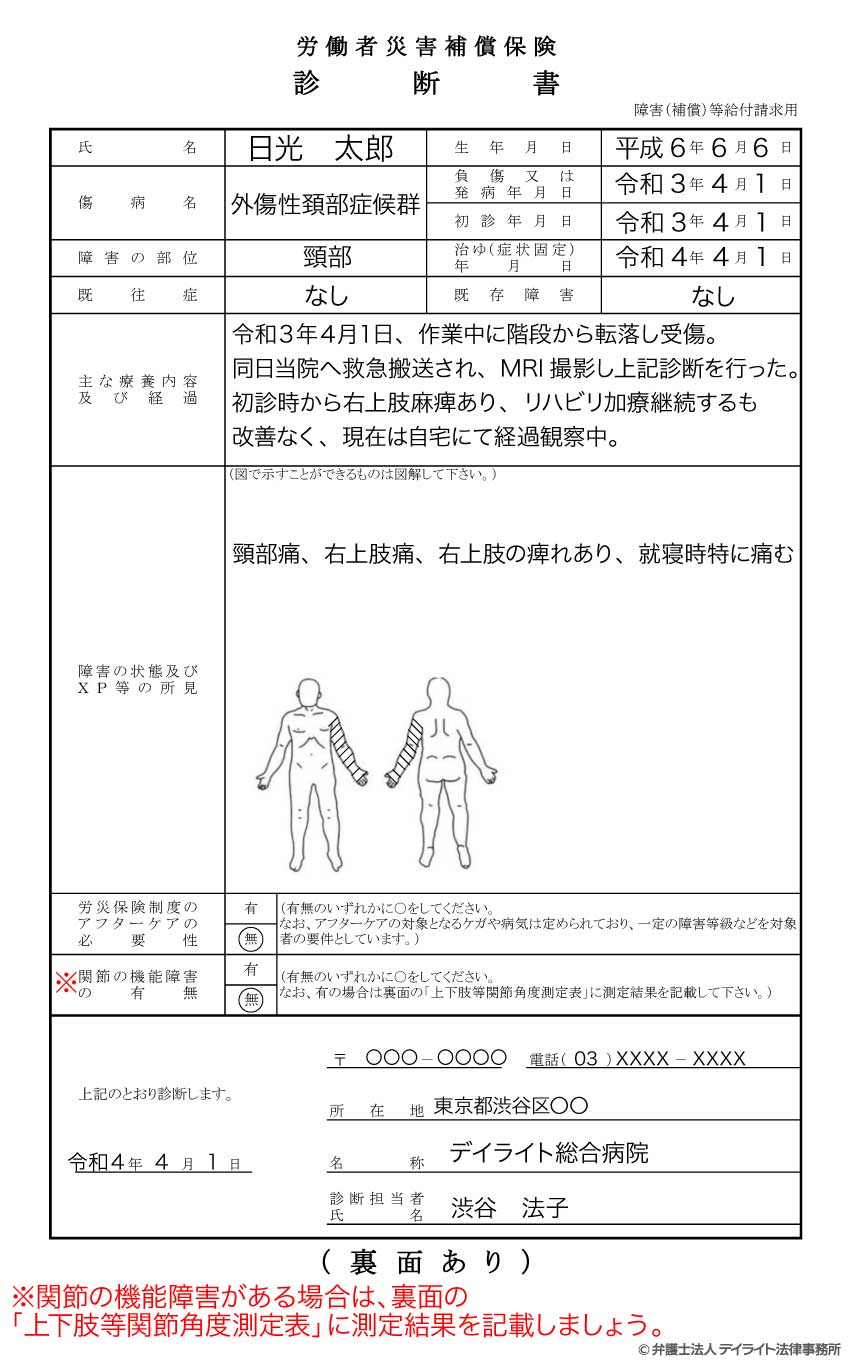

診断書の作成について

また、医師法第20条では、「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」 と規定されています。 従って、患者側が診断書を要求すれば拒むことはできませんが、診断書を記載することができるのは、医師のみです。

診断書があれば休職できますか?休職する際には休職診断書が必要だと思われていますが、必ずしも必要なわけではありません。 ただし、最終的には会社が休職させるかどうかを判断することになるため、その際の判断材料として、医師による休職診断書の提出を就業規則で定めているケースが多くなっています。

診断書 休職 いくら?医師から診断書を受け取る

受診している医療機関で、診断書を発行してもらいましょう。 診断書の手数料は、診断内容によって1部につき2,000~10,000円程度です。 会社によって規定が異なり、事業者が選任する産業医の診断が必要なケースもありますし、診断書がなくても所定の手続きが済めば休職が認められるケースもあります。

会社に出す診断書にはどんな内容が必要ですか?

▼診断書に書いて貰うこと

一般的に診断書に必なのはされるのは、氏名・現住所・生年月日・年齢といった基本情報にあわせて、病名・医師による所見・療養時の注意・療養期間です。 また、病院名や住所、医師の氏名や印鑑なども必要になります。

診断書をもらう方法 診断書が必要なときは、医師に診断書の発行を依頼します。 病院の規模によっては診断書専門の窓口があり、そちらで発行の申請をする場合もあります。 不明点は診断書の発行依頼を検討している医療機関に問い合わせてみましょう。休職の診断書をもらう方法は、一般的には以下の手順に従うことが多いです。

- 主治医またはかかりつけの医療機関を訪れる: まずは、休職が必要な理由について、主治医またはかかりつけの医療機関を訪れましょう。

- 状況の説明と診断書の依頼: 医師に休職が必要な理由や期間について詳しく説明し、休職診断書の依頼を行います。

診断書の費用は従業員本人が負担する

従業員が一度、私傷病により完全な労務提供ができない健康状態に陥った場合には、かかる健康状態が継続していると考えているのが通常ですから、完全な労務提供ができる健康状態に回復したのであれば、従業員自らにそのことを明らかにする責任があります。