ニュース 診断書は何日かかる?. トピックに関する記事 – 診断書は何日分発行してもらえますか?

診断書の作成期間は? 診断書の作成期間は病院によって異なっています。 診断を受けた当日に発行してくれる病院もありますが、基本的に2週間前後の日数が必要になると考えておくと良いでしょう。 診断書の発行に日数がかかる場合は、後日受け取りに行きます。診断書は、窓口で記入を依頼してから受け取りまでに、1週間から1ヶ月程度かかる場合があります。 退院するときに診断書をもらえるように、用紙をあらかじめ手配しておきましょう。 診断書の用紙は、保険会社所定の用紙に限定されている場合もあれば、他の保険会社の診断書や病院で用意している用紙でも可能な場合があります。診察が終わって一旦帰宅してからでも、診断書をあとから書いてもらうことはできます。 カルテなどの診療記録は法律で5年間保管が義務付けられているため、すぐに記録が無くなることはありません。 大きな病院では、診断書専門窓口があるケースが多いので問い合わせてみましょう。

医師の診断書はどうやってもらえますか?診断書をもらう方法 診断書が必要なときは、医師に診断書の発行を依頼します。 病院の規模によっては診断書専門の窓口があり、そちらで発行の申請をする場合もあります。 不明点は診断書の発行依頼を検討している医療機関に問い合わせてみましょう。

診断書は必ずもらえますか?

病院に行って「診断書をください」といえば、必ず発行してもらえるものではありません。 発行されるのは、医師が支援や休養のために診断書が必要と判断した場合のみです。 そのためズル休みをして内科に行き、全く症状が確認されなかった場合などは発行されないので気をつけましょう。診断書の提出は労働基準法に規定がありません。 休職についても同様です。 しかし、就業規則に診断書の提出を明記していれば困ることはありません。 ただし、「病気などの理由で止むを得ず連続して4日以上出勤できない場合は、医師の診断書を提出しなければならない。」

診断書を早くもらう方法はありますか?

診断書をもらいやすくする・早くもらうには

使用目的は給付金の申請など、はっきりと伝えることがポイントです。 提出日を定めておくことで、病院側も他の書類の後回しにせずに作成してくれ、もらうタイミングが早くなる可能性が高くなります。

診断書の作成について

また、医師法第20条では、「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」 と規定されています。 従って、患者側が診断書を要求すれば拒むことはできませんが、診断書を記載することができるのは、医師のみです。

診断書が欲しい時はどうすればいいですか?

医師により病気と診断されたら診断書の発行を依頼しましょう。 病気やけがと診断され、患者が診断書の発行を希望すれば、医師には作成する義務があります。 診断書の発行を依頼するときは、何に使う診断書なのかも伝えましょう。 利用目的により診断書の形式や記載内容が違うためです。Q4. 診断書がもらえないケースは?

- 診断書が犯罪に使われる恐れがある場合

- 診断書に事実ではない内容を記載するよう求められた場合

- 患者や第三者に病状を知られると、治療に重大な支障があると考えられる場合

- 医学的判断ができない場合

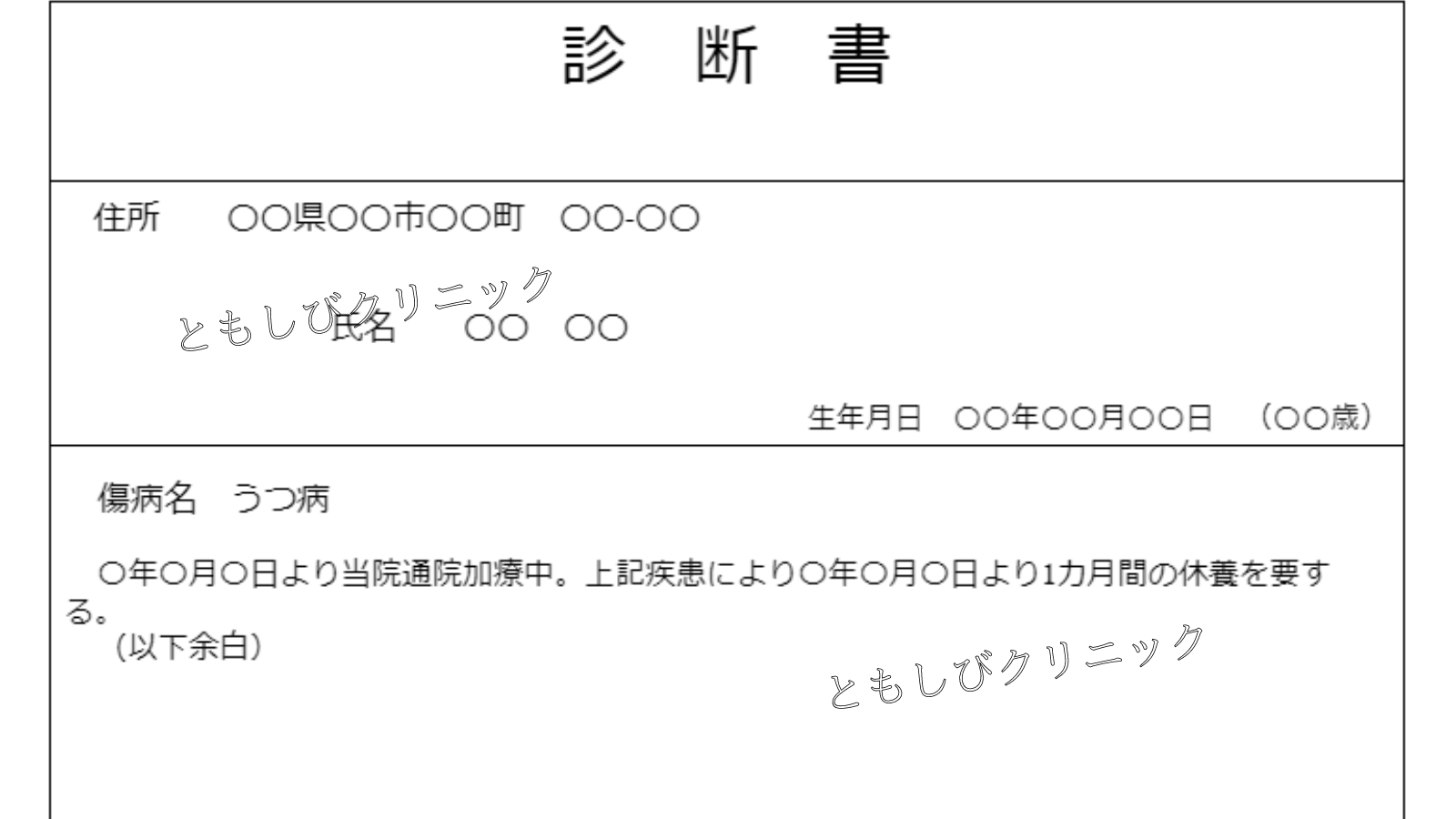

診断書とは、医師が作成する公的な書類です。 患者の症状について記載している書類で、診察した医師だけが作成できます。 特に決まった書式はなく、医療機関ごとにさまざまです。 診断書が必要になるのは主に、障害や疾患を理由に休職する場合、あるいは業務環境を変更する場合があげられます。

診断書をもらったら、直属の上司に相談しましょう。 ご自身の状態をお伝えし、休職を希望します。 心身の状態が悪くなると、適切な判断ができなくなり、その場の雰囲気等でなかなか休職に踏み込めず状態が悪化する場合もあります。

診断書を出したらすぐに休職できますか?診断書提出の翌日から休職が原則

医師の診断書に開始日の記載がない場合は、基本的に提出された翌日から休職に入ってもらいます。 理由は、休職を要すると診断が提出されたにも関わらず働かせていて従業員の心身に何か起こった際は会社責任を問われる可能性があるからです。

診断書なしで休むことはできますか?労働基準法には、診断書の提出に関する規定がありません。 そのため、会社の就業規則に従うことになります。 多くの企業は、従業員の健康状態を確認し、仮病による欠勤防止のために診断書の提出を求めています。 休職についても労働基準法には明確に定義されていないため、企業の裁量に委ねられます。

診断書を書かしてもらえない場合はどうすればいいですか?

医師が認定日診断書を作成してくれないときの対応

- 遡求請求から事後重症請求に切り替えて請求

- 遡求(認定日)請求を諦めきれない

- 転院

- 内容証明・カルテ開示請求

休職する際には休職診断書が必要だと思われていますが、必ずしも必要なわけではありません。 ただし、最終的には会社が休職させるかどうかを判断することになるため、その際の判断材料として、医師による休職診断書の提出を就業規則で定めているケースが多くなっています。そのため、診断書をもらうには、医療機関の受診が必須です。 診察の際に、診断書の発行を医師に直接お願いしましょう。 なお総合病院や大学病院など、規模の大きい病院では、診断書専門の窓口を設置しているケースもあります。 医療機関によって異なりますが、いずれにしても、まずは診察を担当する医師に確認するといいでしょう。▼診断書に書いて貰うこと

一般的に診断書に必なのはされるのは、氏名・現住所・生年月日・年齢といった基本情報にあわせて、病名・医師による所見・療養時の注意・療養期間です。 また、病院名や住所、医師の氏名や印鑑なども必要になります。