ニュース 納骨の相場はいくらですか?. トピックに関する記事 – 納骨の時お坊さんにいくら払うのが一般的ですか?

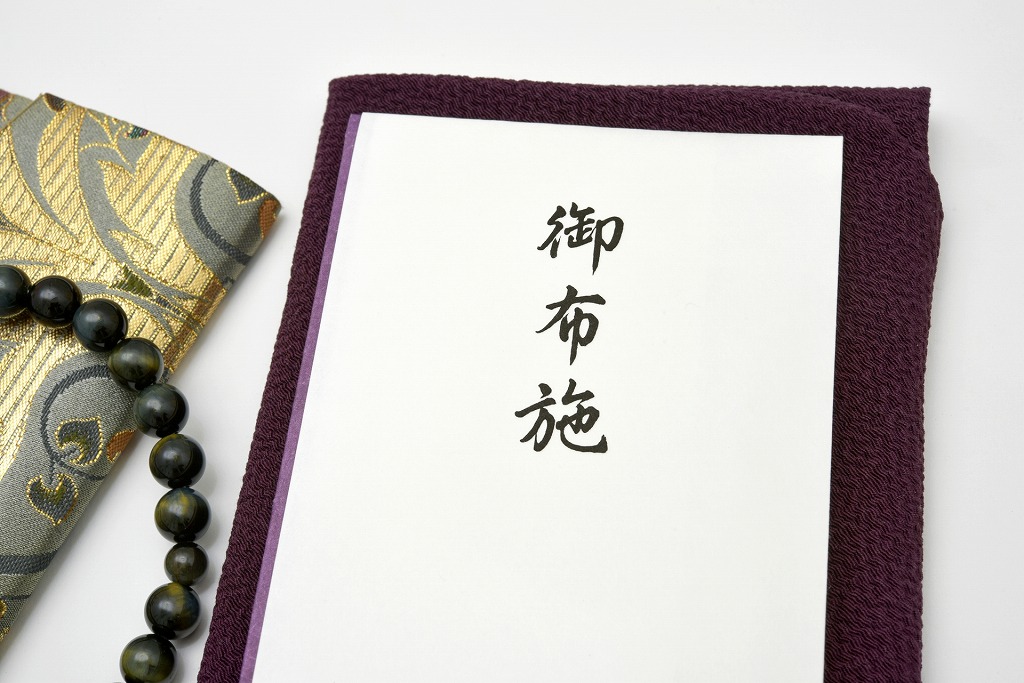

納骨時に僧侶の方へ読経料としてお渡しするお布施が必要となります。 サービス料ではなくあくまでもお気持ちでお渡しするものなので、決まった金額は存在しません。 納骨する場所には関わらず、お布施は大体30,000円〜50,000円程度お渡しします。霊園で納骨する場合の費用としては、一般的には10万円程度だと言われています。 費用の内訳としては、作業費用、彫刻料、お布施、卒塔婆料などが挙げられるでしょう。 お坊さんに渡すお布施の相場は3万円~5万円程度が相場だと言われています。各法要

| 法事・法要 | 10,000円~50,000円 |

|---|---|

| 納骨式 | 30,000円~50,000円 |

| 四十九日 | 30,000円~50,000円 |

| 一周忌法要 | 30,000円~50,000円 |

| 三回忌法要 | 10,000円~50,000円 |

お寺に遺骨を納める場合、お布施はいくらくらい?仏教 仏教の寺院へ納骨する際、僧侶に包むお布施の金額は3〜5万円ほどとされています。 あなたの家が代々続いている旧家であったり、納骨を依頼する寺院の格式が高かったりする場合は、10万円ほどを包むこともあります。

納骨の石屋にお礼はしますか?

納骨式では納骨の作業が完了した後に、石材店の人にお礼または寸志を渡す慣習があります。 明確な金額設定はありませんが、お礼の気持ちということで数千円を用意することが多いです。 一方で近年は石材店にお礼を渡さないケースも増えているため、お礼が必要かどうかは事前に確認が必要でしょう。5 日前

御膳料は、法要後の会食をお坊さんが辞退されたとき、または招かない場合に渡すものです。 用意する金額は会食の内容で変動するので、一概にこれが相場とは言えません。 一般的には、5,000円~2万円程度を渡すことが多いとのことです。 会食をそもそも開かないときは、折り詰め(お弁当)やお酒の小瓶を用意して渡します。

遺骨を納骨しないとどうなる?

遺骨を納骨しないとどうなる? 墓埋法では埋葬場所に指定はあるものの、遺骨を納骨する期限は定められていないため、ずっと遺骨の納骨をしないで家に置いておくことで、何かが起きることはないでしょう。 ただ家に遺骨が保管されているので、紛失リスクなど、いくつかのデメリットはあります。

お迎えからご火葬・納骨(福祉事務所引取りの場合)の費用は、葬祭扶助の範囲となりますので、ご遺族の負担は0円です。

菩提寺に納骨するにはいくらかかりますか?

しかし、納骨の際は、檀家となっている寺院である菩提寺へ依頼して法要を行う方が大多数でしょう。 お墓へ納骨する場合の費用相場は、おおよそ数万円から10万円前後と言われています。 納骨して故人を供養するためにはさまざまな費用がかかりますが、ここでは、納骨に必要な費用の詳しい内訳を紹介します。永代供養のお布施の費用相場

納骨法要でのお布施の相場としては、3万円~5万円が目安になります。 開眼供養(魂入れ)が必要な場合には納骨法要と合わせて10万円ほどが目安になります。 寺院や霊園によっては納骨法要のお布施代が永代供養料に含まれている場合もあるので、あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。納骨式を行われることの多い四十九日では、故人の親は1万円から5万円、兄弟・姉妹は1万円から5万円、祖父母やおじ・おばの場合は5千円から3万円程度が相場になっています。 親族ではない関係者の場合は、3千円から1万円程度の香典をつつむと良いでしょう。

A. 「志」または「寸志」でよろしいのではないでしょうか。 石材店へのお礼の気持ちですが、「志」または「寸志」とお書きください。 白封筒は小さいものを使用されることも多いです。

納骨の際、石屋に渡すお金はいくらですか?お礼(寸志)の必要性

納骨で石材店に払う費用として、作業料金のほかに寸志を渡すのが一般的になっています。 寸志とは業者に対する心づけ(チップ)で、約3,000~5,000円ほどが相場です。 絶対に必要と決まっているわけではありませんが、慣習になっているため、払うべきなのか悩む方もいるかもしれません。

四十九日の会食なしで御膳料はいくらですか?御膳料は、もともと会食に僧侶が参加しない場合に、その代わりとして渡していたものですが、会食無しの場合でも僧侶には御膳料を渡します。 相場は5,000円~1万円程度で、御膳料と表書きをした封筒を用意しましょう。 お布施やお車代も渡しますが、それらと一緒に入れるのではなく別に袋を用意します。

納骨と四十九日法要のお布施はいくらですか?

四十九日に納骨を行う場合、四十九日法要と納骨式それぞれのお布施を用意します。 お布施の金額は寺院や宗派によって異なり、一般的に四十九日法要のお布施は3〜5万円ほど、納骨式は1〜5万円ほどが相場と考えられています。 渡すのは法要前と法要後のどちらのタイミングでもよいため、僧侶の手が空いたときにお布施を渡しましょう。

先に、一番お金をかけない方法を挙げるなら、火葬場で遺骨を引き取ってもらうのが最も良いでしょう。 散骨の手間を考えると散骨代行に依頼するのがオススメです。 墓に納骨された状態なら、合祀墓に入れる他にも、散骨、カロート内で遺骨を土にかえすことが可能な場合もあります。専用の供養スペース 仏間や仏壇がない場合は、部屋の一部に遺骨の安置スペースを設けるのがおすすめです。 ただし、他人の目に触れる場所に遺骨を置くことに抵抗がある場合は、お参りしやすい別の部屋に安置しましょう。生活保護葬で戒名をつけたい場合の対策

扶助制度を利用した場合、戒名料は対象外です。 法律上のルールではありますが、「制度を利用したから戒名をつけられない」というわけではありません。 受給されたお金を使わないのであれば、寺院に直接依頼することも可能です。