ニュース 空間率関数とは?. トピックに関する記事 – 空間率の求め方は?

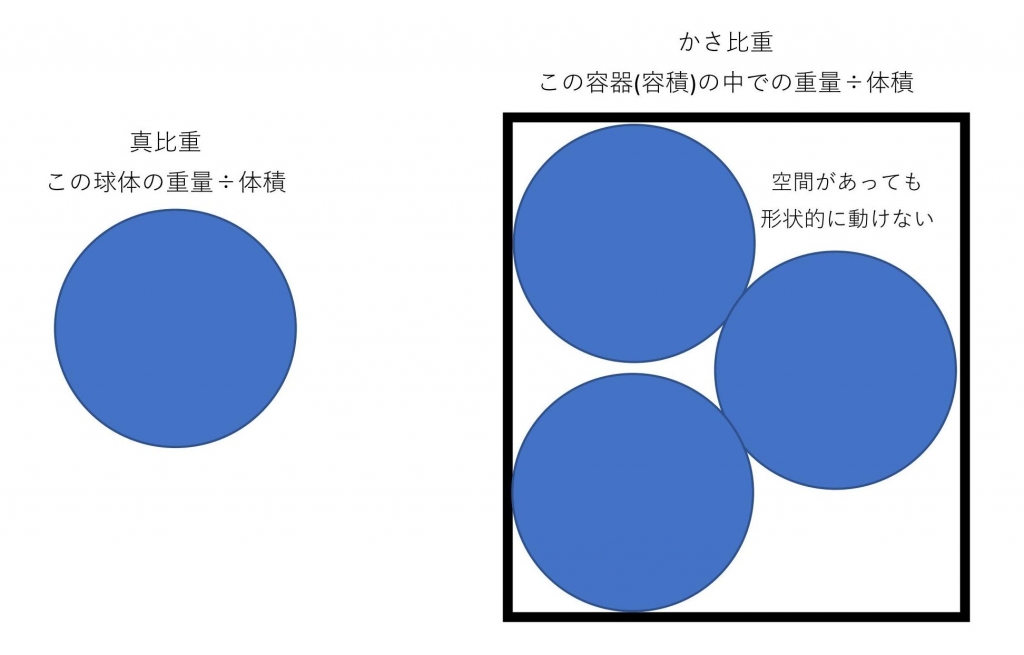

粉粒体層内のかさ(嵩)体積 内の空間の割合を空間率 と呼び, ε = 1 − M V ρ p で求める。流体中に分散している粒子が,同時に存在する周囲の粒子あるいは器壁の影響を受けて沈降する際,単独の場合と異なる沈降速度を示すことがある。 このような状態の沈降という。重力場における静止流体中での粒子の沈降速度をいう。 重力場での終末沈降速度と同じである。 小さい粒子から大きな粒子までの速度を,数 % の精度で計算できる。

沈降現象とは?大量の液体中に微小粒子を混合してよくかきまぜ,粒子を液体中に均一に分散させたのち,混合液を容器中で静置すると,粒子の密度が液体の密度より大きければ粒子は重力により底に沈み,容器上方には粒子を含まない上澄み液ができてくる。 この現象を沈降といい,気体中の粒子や液滴の場合でも同様である。

空間率の単位は?

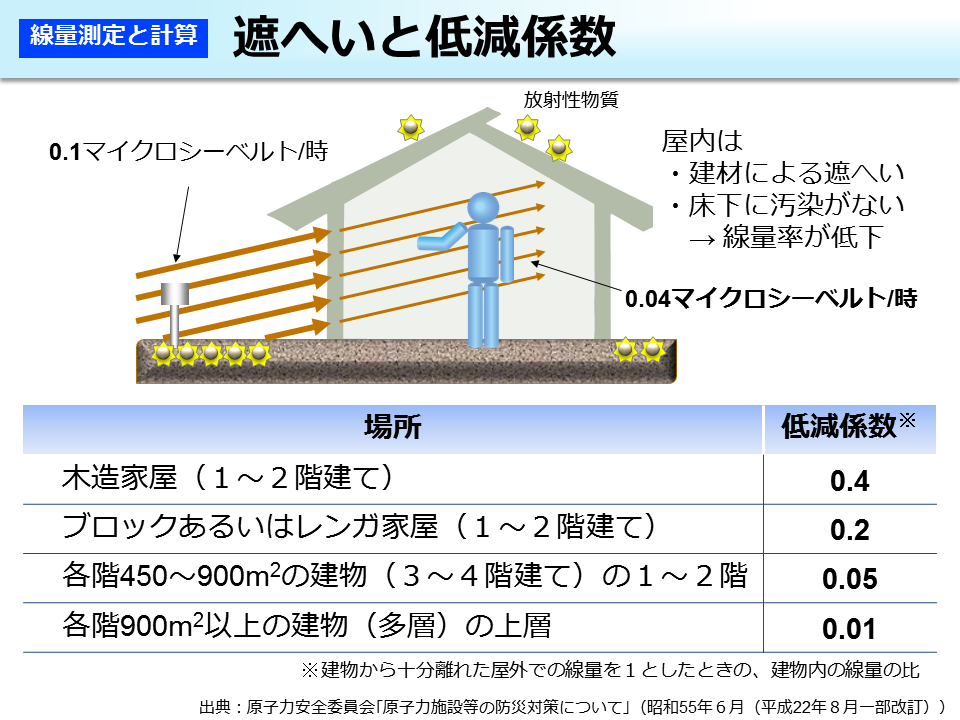

この環境中の放射線の単位時間あたりの量を空間線量率といいます。 モニタリングステーションなどでは、特に、ガンマ線を測定していますので「空間ガンマ線量率」と表記しています。 単位はμGy/時(マイクログレイ毎時)で表します。くうげき‐りつ【空隙率】

岩石や土壌などの単位体積あたりのすきまの割合を百分率で表したもの。 多孔度。 間隙率。

1Gの速度は重力加速度ですか?

Gとは加速度の大きさを表す方法で、1Gが地球の重力加速度(9.8m/s²)にあたります。

質量が大きい程、慣性が大きく動きにくい一方、重力も全く同じだけ強くなるため、動きにくさと重力の両者が相殺して質量に依らず加速度が一定になるのです。 これが有名な重力加速度で、地上では g=9.8 m/s^2と学習するものです。

沈降が起こるとどうなる?

隆起の反対で,地殻変動で,ある地域の地盤が低下する作用をいいます。 沈降が起こると地面の標高が低くなり,リアス式海岸や多島海の地形ができます。 なお,地面の高さが変わることなく,海水準の上昇が起こっても沈降と同じような地形ができます。隆起・沈降 海面に対して土地が高くなることを隆起、土地が低くなることを沈降と呼びます。 隆起が繰り返されることで海岸段丘や河岸段丘が生まれ、沈降が繰り返されることでリアス式海岸やおぼれ谷が生まれます。くうげき‐りつ【空隙率】

〘名〙 岩石や土などに含まれる隙間の度合。 全容積に対する空間の容積の割合をもって示す。 間隙率。

岩石や土壌などの単位体積あたりのすきまの割合を百分率で表したもの。 多孔度。 間隙率。

重力加速度を9.8m/s^2とするとどうなる?自由落下の加速度は、9.8[m/s2]

自由落下する物体の加速度は、実は 9/8[m/s2] と決まっています。 この加速度のことを 重力加速度 と呼びます。 重力加速度とは、その名の通り 重力による加速度 のことです。 地球上であればどんな物体でも必ず重力を受けますよね。

Gとgは重力加速度の関係ですか?Gとは加速度の大きさを表す方法で、1Gが地球の重力加速度(9.8m/s²)にあたります。 従って~Gといえば、地球の重力加速度の何倍かを表しています。 例えば 加速度200(m/s²)は、200(m/s²)÷9.8(m/s²)=約20Gとなります。

重力加速度は重さによって変わりますか?

重力加速度は物体の重さで変わることはありません。 落下する速度は、たんだん上がる傾向があります。 標準重力加速度は9.80665 m/s²。

空気中にある物体が落下するときには、空気抵抗がはたらきます。 その力の大きさは物体が大きいほど影響し、速く落ちるほど空気が当たって空気抵抗が大きくなります。 そして落下速度が大きくなると、やがて重力と空気抵抗がつり合います。いずれも地震前の高さには戻っていない。 震災後に大きく沈降した理由は、プレート境界のずれで説明できる。 沈み込む太平洋プレートとくっついていた陸側のプレートが一気に跳ね返った。 それに伴い、海底下の岩盤が沖合側に押し出され、沿岸部は逆に沈んだ形になった、とされる。(1) 陸地 りくち が 周囲 しゅうい よりも下がる運動,または地表面が 凹 おう 形に 変形 へんけい する運動。 陸地 りくち に対して海面が 上昇 じょうしょう した場合も 沈降 ちんこう という。 沈降 ちんこう が 広範囲 こうはんい に生じると, 盆地 ぼんち や 地溝 ちこう 帯 たい が生じる。