ニュース 百合ヶ丘の名前の由来は?. トピックに関する記事 – 百合丘の由来は?

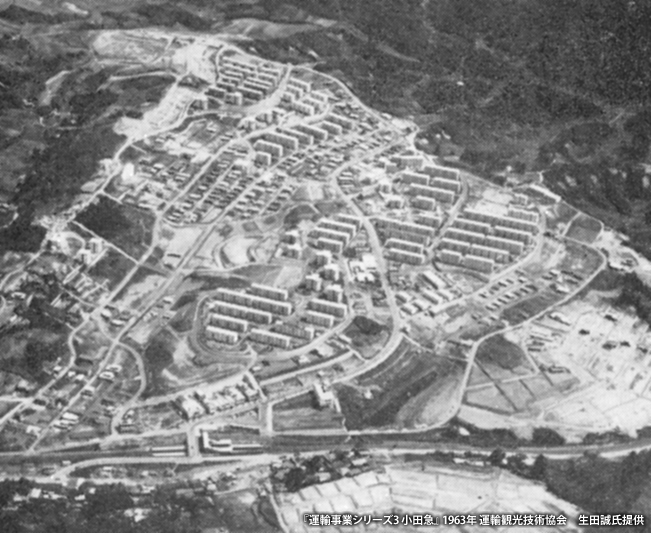

「『百合ヶ丘』という名前の由来は、100人の地権者が開発に力を合わせたから、県花のヤマユリが近辺に自生していたから、100の丘があったからっていう話も聞いたことがあるよ」。 当時、神奈川県初の大型団地につけられた名称「百合ヶ丘」は、駅名「百合ヶ丘駅」にも、町名「百合丘」にも命名。1960(昭和35)年1月、公団住宅の命名の会議が開かれ、高石の旧名主家で駅・公団住宅の誘致に尽力してきた笠原博氏の発案で、「弘法松」から見下ろした百合の花から、また100人近い地主の協力があっての「百合う丘」の意味を込めて『百合ヶ丘』と決まった。百合丘という名前はどのようにして決まったのか、調べてみました。 1963年3月に地元の住民が土地整理審議委員会を結成した際には、駅名は「高石台」が望ましい、とされていました。 またそのころ住民たちは新しい団地を「高石団地」と呼んでいたようです(もちろん、現在の市営高石団地とは別物)。

百合ケ丘の元の地名は?百人余りが力を合わせてできた「百合丘」

百合丘の誕生に協力した地主が128人、百人余りが力を合わせてできたので「百合う丘」、すなわち「百合丘」だということ、弘法松付近の山々に百合の花が咲き乱れていたこと、神奈川県の県花が山百合であることなどが考慮されたといいます。

登戸という地名の由来は?

ちなみに登戸は一説によると「出世の道の第一歩=登る戸」という地名の由来もあり、縁起のよい街とも言われているとか。 進学、転勤、結婚、子育て中の方など、みなさんの住まい探しの参考になれば幸いです。新百合ヶ丘は、神奈川県川崎市の北部・麻生区にあります。 小田急線で新宿まで約20分とアクセスが良く、駅南口周辺は商業施設が充実しています。

百合丘は地名ですか?

百合丘(ゆりがおか)は、神奈川県川崎市麻生区の町名。 現行行政地名は百合丘一丁目から百合丘三丁目。 また、施設名などでは「百合ヶ丘」の表記も見られる。 住居表示未実施区域。

新百合ヶ丘(しんゆりがおか)は、神奈川県川崎市麻生区の新百合ヶ丘駅周辺を指す地名である。 万福寺を中心とする。 略称は新百合(しんゆり)。 新ゆりグリーンタウンという団地も存在する。

奈良はいつから奈良という地名になったのですか?

県名の由来は,平安時代から鎌倉時代にかけて東大寺や興福寺(こうふくじ)の門前町として「奈良町」が生まれ,江戸時代に は幕府の奉行所(ぶぎょうしょ)が置かれて政治の中心地になったことにあります。 明治になって県名をつけるときそれをとった ものです。 1868(明治元)年5月奈良県が置かれました。湘南という村名は、神奈川県から新村名について諮問された当時の連合戸長・馬場健二氏が命名したものですが、その頃、文人の間では相模川を中国の湘江(中国湖南省にあり洞庭湖に注ぐ大河)になぞられていたので、新しい村が相模川の南側に位置することから湘南村と名付けたといわれます。「新田」地名は熊谷市に比較的多く残されています。 主に江戸時代以来の呼称のようですが、由来は、耕地を得るための開墾を盛んに行った事実を裏付けるもので、祖先の労苦の跡を物語っています。

曽我物語や徒然草の舞台としても登場した歴史深い街です。 地名の由来は「新編武蔵風土記稿」という書記に、もともとあった小名の「宿」と多摩川の「河原」から名についたものではないかとされています。 二ヶ領用水の桜並木は圧巻で、花見の時期には日本全国から人が訪れます。

住みたい街ランキングで新百合ヶ丘は何位ですか?神奈川県民が選んだ首都圏で住みたい街上位20位

| 順位 | 街 | 得点 |

|---|---|---|

| 17 | 中目黒(東京都) | 1107 |

| 18 | 新宿(東京都) | 1024 |

| 19 | 新百合ヶ丘(神奈川県) | 955 |

| 20 | 新横浜(神奈川県) | 932 |

新百合ヶ丘はなぜ人気があるのですか?神奈川県川崎市にある新百合ヶ丘駅は、小田急小田原線・多摩線の2路線が乗り入れる便利な駅です。 都心部へのアクセスがよいだけでなく、駅前には多くの商業施設が立ち並び、ベッドタウンとしても人気です。 利便性が高い街でありながらも治安がよく待機児童ゼロで子育て環境も充実しているため、ファミリー層が多く住んでいます。

船橋市で読めない地名は何ですか?

船橋市ホームページには「飯山満ってどんなところ?」というコンテンツがあります。 「飯山満」の語源については、「米(飯)が山ほどできて満ちた土地」からついたという伝えがあるが、実際には「谷あいの場所:狭間(はざま)」からついたものであると考えられている。 とあります(船橋市ホームページ)。

所在地は神奈川県横須賀市。 ふにゅうと? と読んでしまいそうな不入斗。1974年6月1日新百合ヶ丘駅 / 開業

小田急線の新百合ヶ丘駅が開業したのは1974年のことです。五畿内 (きない)の一部。 近畿地方の中央やや南寄り、現在の奈良県全体を含む地域の旧名。 古代には奈良盆地内のみを意味し、吉野、宇智 (うち)、宇陀 (うだ)、東山中 (ひがしさんちゅう)は、その後に繰り込まれたが、この地が大和政権発生の本源地であることから、日本全体を意味することばともなっている。