ニュース 注文書 注文請書 どちらを渡す?. トピックに関する記事 – 注文請書 どっちが出す?

注文書と注文請書の渡し方・出し方について

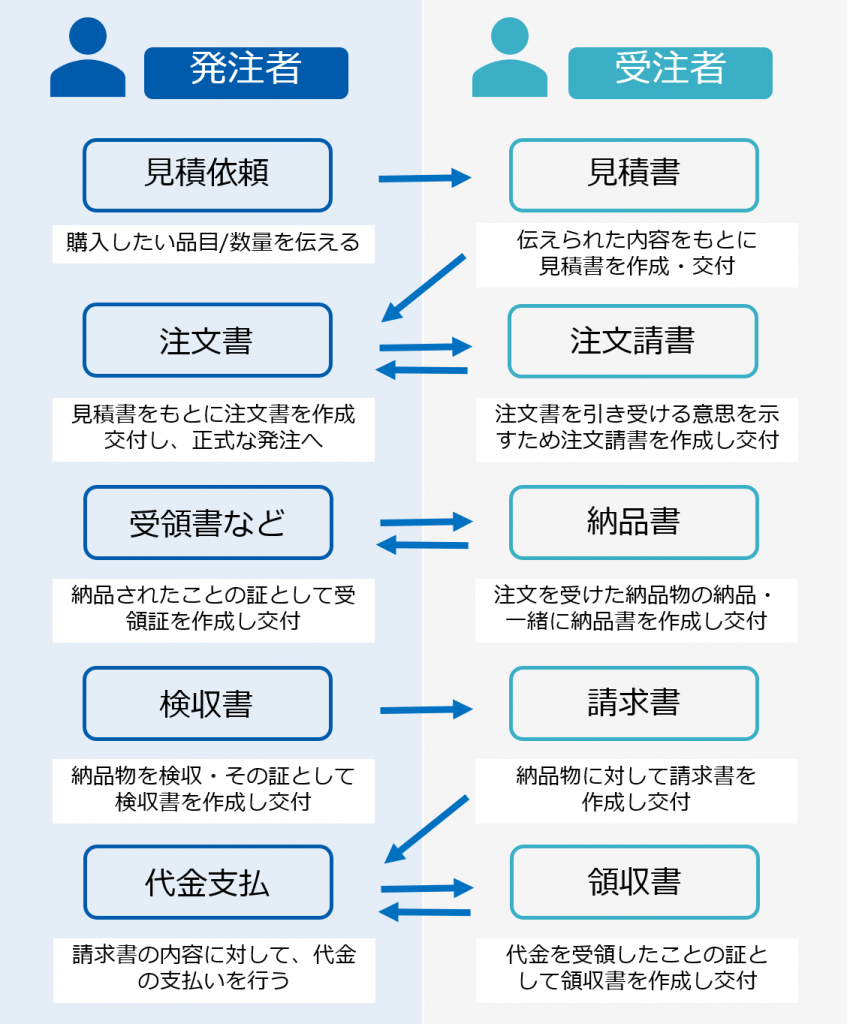

注文書と注文請書には出す順番があります。 発注者はまず受注者に注文書を渡したあと、受注者から注文者に注文請書が渡され、互いの取引成立の意思が形として残ります。 しかし実務上は、注文者が受注者に注文書と注文請書(同一のもの)を作成し、受注側が捺印して返す習慣が多いようです。実際の業務上では、発注側が注文書と同時に注文請書を発行し、受注側がそれを確認して捺印して先方に送り返すという手法も行われており、双方の取引に対して合意できていればこのやり方でも問題はありません。 注文請書というと、企業でのやり取り以外では見ることがないと思われがちです。注文書を発注書と呼ぶこともありますが、どちらも同じ文書を指し、法的な相違はありません。 注文書は注文者が発行する書類であるのに対して、注文請書は受注者が注文を受理したことを示すために発行する書類です。 注文請書の発行は必須ではありませんが、注文内容の認識の違いなど、両者間に起こり得るトラブルを未然に回避できます。

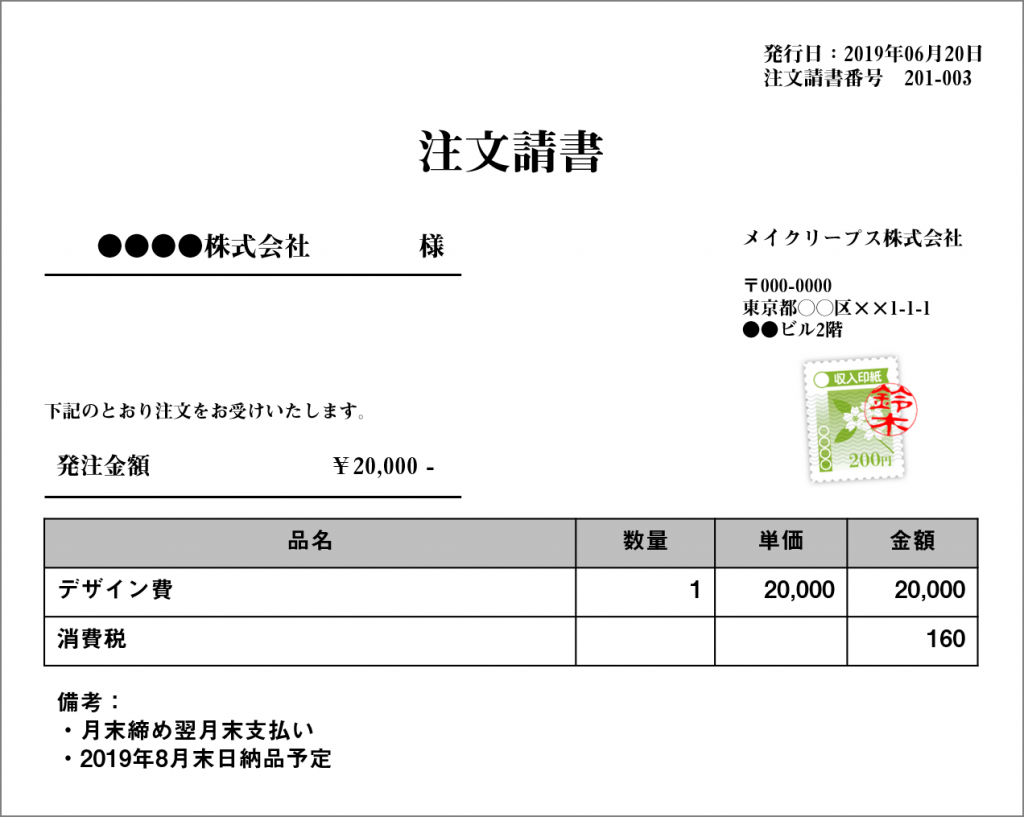

注文書と注文請書ではどちらに印紙を貼る必要がありますか?注文書の作成・提出が契約成立に直結するケースでは、原則、注文書に対して収入印紙を貼り付ける必要があります。 しかし、請書(請負書)の提出を求める場合は例外です。 この場合、注文書は契約書ではなくなり、請書が契約書の役割を担います。 収入印紙も、請書に対して貼り付けるルールとなります。

注文請書は絶対に必要ですか?

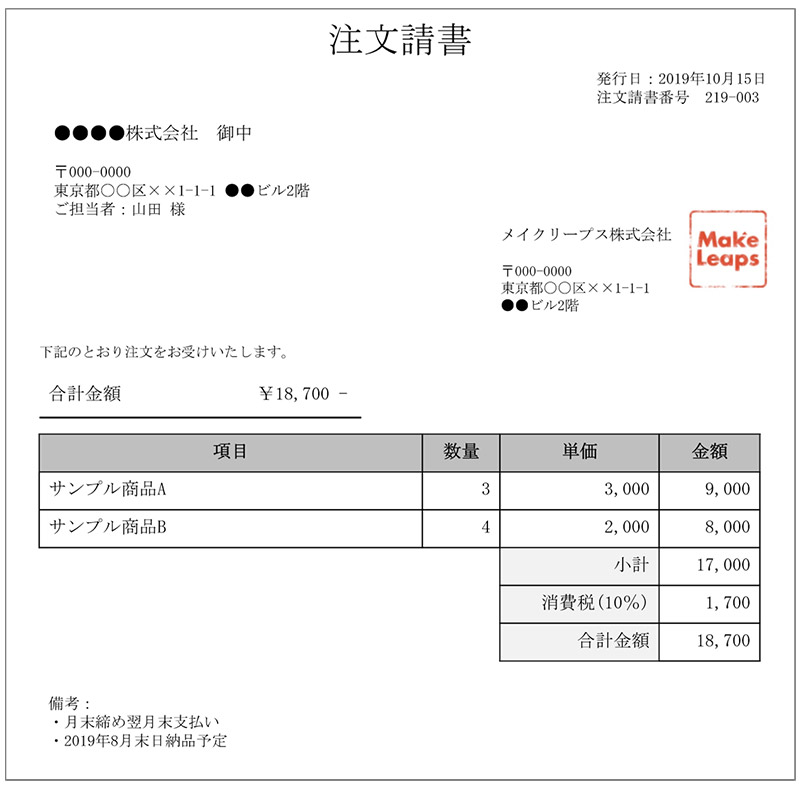

注文請書の発行は必須ではありませんが、注文を受けたことを書面として残しておけば、注文をめぐるトラブルリスクを軽減できます。 注文請書の様式に明確な決まりはありませんが、記載ミスがあると注文請書本来の役割を果たせませんので、注文書をもとに注文の内容や金額、納期などを間違いなく記載するようにしましょう。注文請書は受注者が発行する書類であるのに対し、注文書は注文者が発行する書類です。 注文書は「発注書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指します。

注文書と注文請書の控えはどっちがどっちですか?

注文書も注文請書も一方から他方へと意思表示を行う一方的な文書です。 原則は、原本を1通作成して相手方に送付するため、自社が作成した原本は手元に残りません。 しかし、トラブルを防ぐため、手元に控えをとっておくのが一般的です。

注文請書の発行も任意で、法的な義務があるわけではありません。 しかし、特に企業を相手にした取引では、注文請書の発行を求められることがあります。 注文請書を発行するのは受注側ですが、受注側の都合で発行するというよりは、注文請書を受け取る発注側のために発行する場合が多いのが実情です。

注文請書に印紙を貼らなくてもいい場合は?

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。 また、注文請書上の契約金額については消費税額を別に記載しないと、必要額以上の収入印紙が必要になることは、先に説明したとおりです。注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には収入印紙が不要です。 また、注文請書の消費税の記載方法によっては収入印紙が必要になる可能性があります。注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。 また、注文請書上の契約金額については消費税額を別に記載しないと、必要額以上の収入印紙が必要になることは、先に説明したとおりです。

原則は、原本を1通作成して相手方に送付するため、自社が作成した原本は手元に残りません。 しかし、トラブルを防ぐため、手元に控えをとっておくのが一般的です。 したがって、発注者には注文書控えと注文請書原本、受注者には注文書原本と注文請書控えが残ります。

注文請書に印紙を貼る場合、どちらが負担しますか?収入印紙に関する重要事項3:注文請書の収入印紙はどちらが請負うべき? 課税文書の作成者が印紙代を負担する場合、受注者が印紙代を負担することになります。

請書に印紙を貼らず割印をしないとどうなる?注文請書に収入印紙を貼り付けた際には、割印を忘れないようにしてください。 割印には収入印紙の再利用を防ぐ目的がありますが、もし割印がなければ収入印紙を貼っていないとみなされます。 万が一、割印を忘れて税務署から指摘を受けると、収入印紙と同額の過怠税が課せられるため注意が必要です。

注文請書を受け取ったらどうすればいいですか?

注文請書は、注文書や発注書が届いたあとに発行します。 取引先が商品やサービスの提供を発注する際には、注文書や発注書を発行します。 注文書や発注書を受け取ったら、その内容を確認し自社で対応できるかどうか判断します。 自社工場や取引のあるところに外注して対応できるか、納期までに間に合うかなど多角的に検討してください。

注文請書に記載された金額が1万円未満の場合には、収入印紙が不要です。 なお、1万円以下でも契約金額の記載がない場合には、200円分の収入印紙を貼る必要があります。原則は、原本を1通作成して相手方に送付するため、自社が作成した原本は手元に残りません。 しかし、トラブルを防ぐため、手元に控えをとっておくのが一般的です。 したがって、発注者には注文書控えと注文請書原本、受注者には注文書原本と注文請書控えが残ります。