ニュース 永代供養料って何ですか?. トピックに関する記事 – 永代供養の一般的な金額はいくらですか?

個別墓の永代供養料の相場は 40万円ほど です。 ただし墓石型は墓石の種類によって費用が異なるため、150万円ほど料金がかかることもあります。 一般的に樹木葬型のほうが、墓石型よりもリーズナブルです。 集合墓同様に納骨スペースが必要な分、年間管理費が発生する場合もあるので注意しましょう 。永代使用料の相場は60万円~80万円

永代使用料の全国平均は60万円から80万円だと言われています。 ただし、墓地の費用は墓地の面積によって大きく異なるため、同じ80万円でも広さはさまざまです。 墓地の費用は、面積×平米単価(1㎡あたりの価格)で決まります。注意しておきたいのは、「永久的にお墓を承継できない」という点です。 永代供養は、あくまでも一定の契約期間に限定して管理されます。 比較的多く見られるのは、33回忌までの期間です。

.jpg)

永代供養は何年してくれるのですか?永代供養の「永代」には「長い年月」という意味がありますが、実際は契約期間が決まっていることがほとんど。 33回忌までが一般的で、5年・10年など短期間で契約できる寺院・霊園もあります。 期間が過ぎた遺骨は、合祀(骨壺から遺骨を取り出し、他人の遺骨とまとめて埋葬する)して合祀墓で供養されることが多いようです。

永代供養の費用は毎年払うもの?

年間管理料がかかる場合の費用は、毎年3千~2万円程度です。 一方、契約以降、まったく費用がかからない永代供養墓も、もちろんあります。 年間管理料が発生する期間は、お墓や墓地によって異なります。 生前のみ発生する、遺骨を個別安置している期間だけ発生する、などです。永代供養にかかる費用は永代供養料と呼ばれ、1遺骨あたり5万円~30万円程度が一般的です。 永代供養料は墓守に代わり寺院や霊園が遺骨を供養してくれる仕組みにかかる料金です。

位牌なしで永代供養はできますか?

永代供養は位牌を作らないという選択肢もあることを覚えておこう 仏教において、位牌とは故人の魂が宿る大切なものです。 しかし、永代供養の場合、位牌は必ずしも準備しなくてはならないものではありません。 子供世代に負担をかけたくないという理由から、位牌を作らない方もいます。

永代供養において戒名は必ず必要なものではなく、戒名をつける・つけないは、基本的に自分たちで決められます。

永代供養した後のお盆はどうなりますか?

永代供養は一般的には家族側が故人の供養を行う必要はないとされています。 しかし、あくまでも供養の必要がないだけであり、してはいけないという約束がされるわけではありません。 永代供養にした場合は、通常のお盆と同様に特別なお供物やお墓参りをすることもできれば、逆にそれらの行いを全くしないといった選択もできます。永代供養にかかる費用としては、主に埋葬費と永代供養費、さらにはお墓の管理費とお布施になります。 預け先の施設に応じて金額は変わりますが、10万円~150万円程度と考えておくと良いでしょう。仏壇や位牌のかわりに手元供養がおすすめ

位牌や仏壇がなくても「手元供養」という方法があります。 手元供養は、故人の遺灰を入れたペンダントや、持ち歩けるようなミニ位牌、ミニ骨壺などでご供養する方法です。 いずれも数センチ程度のペンダントや、10センチ程度の骨壺や位牌ですので、置き場の問題には困りません。

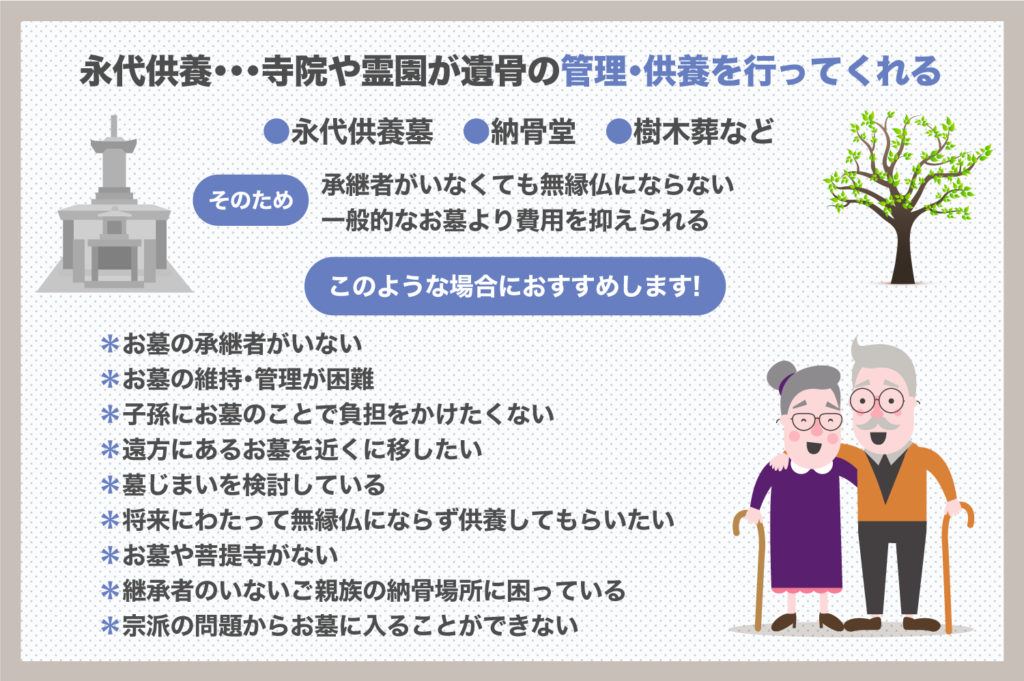

お墓の跡継ぎがいない場合に、永代使用していたお墓を撤去し、更地に戻して墓地の管理者(寺院、霊園)に返却します。 これを「墓じまい」と言い、お墓から取り出したご遺骨は管理者に永代供養を依頼したり別のお墓に納骨するなどの方法でご供養していただくことが一般的です。

位牌を作らない供養はできますか?永代供養を選ぶ理由の1つとして、家族に迷惑をかけたくない、ということから位牌を作らないという方も多くいます。 しかし、永代供養を選択したとしても、家で位牌に手を合わせてお参りすることは問題ないため、位牌を作ることも可能です。

位牌がなくても供養する方法は?位牌なしで供養をする場合、代わりに手元供養墓を作る方法があります。 手元供養とは、故人を火葬した後に受け取る遺骨をお墓や納骨堂には納めずもしくは分骨し、自宅で供養するという形式です。

仏壇に位牌を入れなくてもいいですか?

位牌を置く場所がないときは、仏壇以外の場所に安置しても問題ありません。 リビングや寝室など、直射日光が当たらず、高温多湿にならない場所で、静かに手を合わせることのできる場所に安置しましょう。

永代供養は位牌を作らないという選択肢もあることを覚えておこう 仏教において、位牌とは故人の魂が宿る大切なものです。 しかし、永代供養の場合、位牌は必ずしも準備しなくてはならないものではありません。 子供世代に負担をかけたくないという理由から、位牌を作らない方もいます。仏壇がなくてもお経をしてもらうことはできる

四十九日法要の際、本位牌と共に仏壇を用意しておくのが一般的です。 しかし、どうしても用意できない場合には、仏壇がなくてもお経をしてもらうことは可能です。 お坊さんを自宅に呼んで法要をする場合には、仏壇がないことを先に言っておきましょう。では白木位牌は自分で燃やして処分しても良いのでしょうか? お位牌は「お性根抜き」「閉眼供養」が終われば魂が抜けていると考えられるので、処分のための焼却をお寺ではなく自分達で行っても構わないとされています。