ニュース 死んだ人の預金はどうなるの?. トピックに関する記事 – 故人の貯金を下ろすには?

引き出しをする際には「亡くなった方の戸籍謄本」「亡くなった方の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「引き出しをする相続人の印鑑証明書」の4点が必要になります。 ほかの相続人の許可はいりませんが、遺産争いを防ぐために事前に相談をしておくといいでしょう。相続財産のひとつである死亡した親の預貯金は、一時的に共有財産として管理されます。 具体的に相続財産の分配の仕方が決まるまで、銀行口座はひとまず凍結されるのです。 キャッシュカードの暗証番号が分かれば、お金の引き出しは可能です。 遺族の誰かが持ち去ってしまわないためにも、できるだけ早く銀行口座の凍結を行いましょう。もしも故人名義の預貯金口座があり、そこにある程度の預貯金があれば、それを引き出して費用に充てたいところですが、亡くなった時点で預貯金は遺産となります。 ご相談のような事情があったとしても原則、遺産分割の協議・手続きが終了するまでは金融機関から引き出せない。

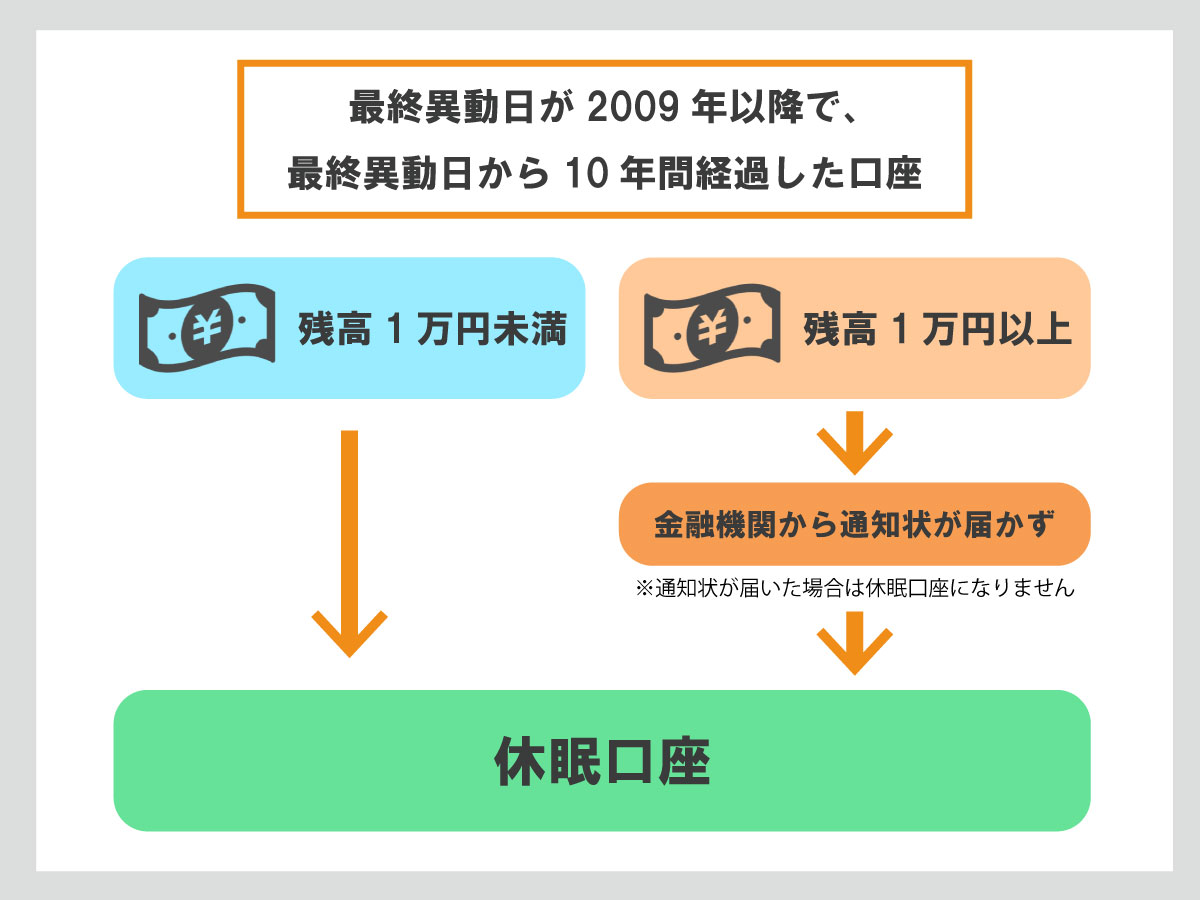

銀行口座を死亡のままにして放置したらどうなる?死亡した人の名義の預金口座は、銀行が死亡の事実を知った時点で凍結されてしまい、それ以降は預金の払い戻しや公共料金等の引き落としが一切できなくなります。 亡くなった方の家族は、取引のあったすべての金融機関に、名義人が死亡した旨を連絡しなくてはなりません。

親の貯金を下ろす方法はありますか?

委任状を持参して窓口でおろす 委任状を持参すると、窓口にて代理で親の預金を引き出せます。 委任状とは、代理人による申請が本人の意思によるものであることを書面に記した文書です。 ATMと比較すると手続きに時間や手間を要しますが、本人の同意を得た証明が残ります。故人の銀行口座は凍結されますが、なくなることはありません。 家族が亡くなったら、相続人の申告により故人の銀行口座は一度凍結されますが、相続人全員の同意により遺産分割協議を済ませたら、相続人が故人の銀行口座を引き継ぎます。 ※故人の銀行口座を引き継ぐ手続きに関しては、後ほど詳しくお伝えします。

亡くなった親の預金を引き出せますか?

一旦、死亡により口座凍結されると、遺言書がなければ相続人全員で協力して預金の解約手続きを行うしかありません。 預金の解約手続きは、銀行の窓口で指示された書類を提出する必要があります。 預金の名義変更手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺言執行者の有無によっても異なります。

口座の名義人が死亡した場合、まず銀行に連絡して所定の手続きを開始します。 ただし、連絡と同時に銀行口座は凍結されるため、相続手続きが完了するまで預金の引き出しはできません。 口座凍結には財産保護の目的があり、死亡時の残高が相続財産になるため、相続人が確定するまで勝手な引き出しが行われないように措置しています。

親が死亡したら口座からお金を引き出せますか?

口座の名義人が死亡した場合、まず銀行に連絡して所定の手続きを開始します。 ただし、連絡と同時に銀行口座は凍結されるため、相続手続きが完了するまで預金の引き出しはできません。 口座凍結には財産保護の目的があり、死亡時の残高が相続財産になるため、相続人が確定するまで勝手な引き出しが行われないように措置しています。結論から申し上げると、本人が同意していれば本人以外が預金の引き出しを行っても違法ではありません。 本人から同意を得たうえであれば、家族などの代理人によって出金が可能です。 同意を得た証明としては委任状が一般的ですが、金融機関によっては本人に意思確認の電話をすることもあります。そのため、ゆうちょ銀行の口座を持つ人が亡くなってからも、実際に口座が凍結される前にお金を引き出すことは可能です。 そこで、亡くなってからすぐにゆうちょ銀行に行き、ATMでお金を引き出しておくのです。 引き出したお金は、亡くなった時点では口座の残高に含まれているため、相続財産に含まれます。