ニュース 木にキノコが生える理由は何ですか?. トピックに関する記事 – 植木にキノコが生えたらどうすればいいですか?

観葉植物にきのこが生えても大丈夫

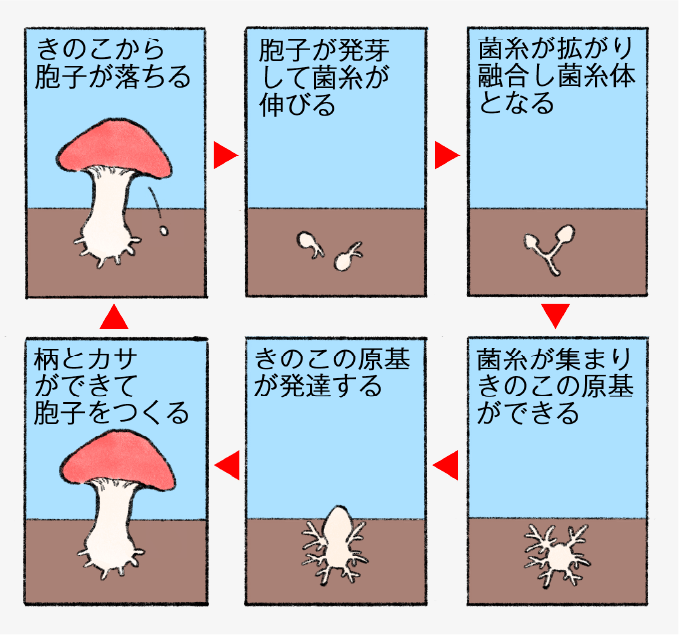

一見「植物に影響のある毒キノコが生えている」と思いがちですが、実は植物の根に共生(ドッキング)した「糸状菌(しじょうきん)」と呼ばれるカビの一種が、植物に栄養を豊富に与えている状態を示しています。 キノコが直接植物に悪さをすることはほとんどありません。以下がきのこが生える主な原因です。 きのこは気温が15〜20℃程度、湿度が60〜70%以上になると、有機物のものから生える 特徴があります。 そのため、腐葉土・ピートモス・バーク堆肥などの土を使っているときのこが生える可能性も。 また、油かすなどの有機肥料を使っていると、環境によってはきのこが生えます。きのこは、倒木や切り株などによく発生したことから「木の子」と言われるようになりました。 きのこは菌類に属し、胞子で繁殖しています。 分類学上はカビに近い仲間で、細胞には葉緑素が無いため、樹木や落ち葉などを栄養源とし菌糸を張りめぐらせます。 そして、胞子を生産するために菌糸の集合体である子実体を作ります。

弱った木に生えるキノコは?林業技術センター/樹木園 樹木園の中では、寒さや雪にも負けないで無事に過ごした樹木もありますが、枯死した樹木も散見されます。 この枯れた木の枝や切株にびっしりと瓦が折り重なったような状態できのこが生えています。 このきのこは、「カワラタケ」といい、見ての通り、食べたくなるような色形はしていません。

きのこを生えないようにするにはどうすればいいですか?

5.今後芝生にキノコが生えないようにする予防策4選

- 5-1.湿気を溜まりにくくするサッチングを行う

- 5-2.土壌の通気性をよくするエアレーションを行う

- 5-3.芝生の周囲の風通しを良くする

- 5-4.芝生用殺菌剤を散布し土壌を殺菌する

キノコを除去する方法

まずはキノコを金属製のヘラなどで削り取ってから、塩素系の薬剤で殺菌します。 その後、キノコが繁殖している部分に腐朽菌を防除する専用の薬剤を散布し、腐朽菌を死滅させます。 その後、キノコにより腐朽した木材を修理交換します。

花壇にキノコが生えるのはなぜ?

キノコは湿気が大好きです。 日陰で湿ったところでは菌が活発になり、雨が降った落葉樹の下は、落ち葉が湿気を含んでキノコが生える原因になります。

菌類が形成する大形の子実体(胞子をつくる器官)に与えられた一般的な用語で、「木の子」の意味から生まれた。 菌、茸、蕈などもキノコを意味して用いられるが、いずれも訓で「たけ」とも読み、音はキン、ジョウ、ジンである。

きのこはカビですか?

きのこは、菌類の一種の「カビ」の仲間です。 カビは、菌糸と呼ばれる糸状の細胞の 形で生活しますが、この菌糸が成熟すると胞子(植物では種にあたる) をつくって繁殖 します。 その胞子をつくる子実体が目に見える大きさのものを「きのこ」といいます。木材腐朽菌は、木材を腐らせる菌のこと。 シイタケやシメジなどの食用のキノコも分類上はこの菌と同じ仲間です。 木材の主成分であるセルロース、ヘミセルロース、リグニンを分解する木材腐朽菌。 繁殖すればするほど木材は腐り、建物の強度は低下してしまいます。「タモギタケ」はニレの木にだけ、「エノキ」はクルミなど、「クリタケ」はクリやナラの木などに生えます。 「ナメコ」はブナの山に、「ハナイグチ」はカラマツの林、「アミタケ」は松林に多く見られます。

■きのこの下処理について

①泥や落ち葉などの大きな目に見えるゴミを切り取ったり、たわしで落とします。 ②目に見えるゴミを取ったら、虫だしをします。 ボールに水をため塩を小さじ2杯入れて、3~4時間程さらします。 ③爪でしごいて、さらに小さなゴミを取り除き、下処理完了です。

キノコの虫抜き方法は?・きのこの「虫出し」方法

- きのこの石突(根本の部分)を切り、土やゴミを取り除きます。

- きのこを縦に半分に裂きます。 目で見えるような大きい虫は手で取り除きます。

- ボールに水を張り、塩を少々ふります。

- きのこを5~10分ほど水に浸します。 気になる方は長めに漬けてください。

- 水から引き揚げて終了です。

キノコは毎年同じ場所に生えるものですか?毎年、同じ時期に同じ場所に生えているキノコでも、食用に類似した毒キノコが 混生していることがあるので十分注意してください。 見分け方などに関する言い伝え(例:虫が食べた跡のあるキノコは食べてもよい。) は根拠はないので信用しないでください。

木に生えてるオレンジのキノコは何ですか?

樹木の根元近くに生え、オレンジ色のキノコがベッコウタケです。 秋、冬は褐色に変わり、翌年は新しいキノコ(木)オレンジ色となります。

お店の前のプランターに植えてあるオリーブの木の中に白いキノコが生えているではありませんか! 【オオシロカラカサタケ】であることがわかりました。 なんと! 食べると生死をさまよう毒キノコだそうです!「白カビのようなもの」は、キノコ特有の「気中菌糸」と呼ばれるものです。 一見カビのように見えますが、菌糸が伸びている状態です。 食べても問題はありません。しいたけやまいたけ、ぶなしめじなど、きのこの軸や傘の部分に食品がカビた時のような白い綿状のものが付いていたり、パッケージが一部白っぽくくもっていることがあります。 これは、きのこ自体の菌糸で(いわば「きのこ」そのものです)、問題なくお召しがりいただけます。