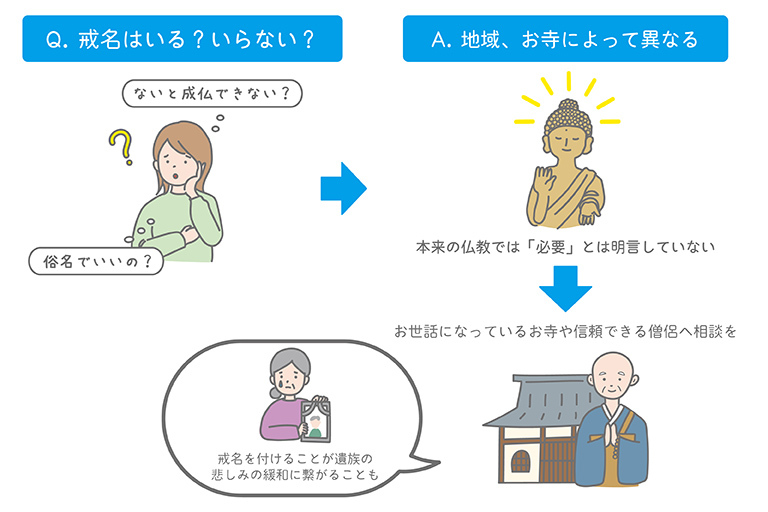

ニュース 戒名は必要ですか?. トピックに関する記事 – 戒名が無いとどうなる?

位牌に戒名がかけない

位牌には故人の戒名や俗名、没年月日、享年がかかれており、位牌がないと故人の魂が帰ってくる場所がなくなってしまいます。 戒名がある場合の位牌は表面に戒名が入りますが、戒名をつけない場合は表面に俗名が入り、俗名の下には「霊位」や「位」と書かれます。菩提寺のないご家族様は、お戒名をいただかなくてもご葬儀を行うことができます。 納骨先が宗教・宗派を問わない民営や公営の墓地、納骨堂などになるからです。戒名がなくても成仏はできます。 ただし、戒名があることで供養がスムーズに行われ、成仏への道を助けるとされています。 戒名は仏教徒の証であり、成仏する条件の1つです。 戒名には故人の霊を導く力があり、故人の成仏が促進されるとされています。

戒名がない宗教は?戒名は仏教徒が授かる名前であり、神道では戒名を付けることはありません。 神道の場合は諡を授かります。 人が亡くなると家の守り神になるとされる神道では、仏の弟子となる際に授けられる戒名は当てはまらないのです。 また、戒名が本来であれば生前に授かる名前であるのに対して、諡は死後に授かる名前であることも大きな違いの一つです。

位牌に戒名を入れなくてもいいですか?

もし、戒名をつけない場合、位牌はどうすればよいのでしょうか。 結論から言うと、生前の名前、いわゆる俗名でも位牌は作成可能です。菩提寺とトラブルに発展する場合がある

「菩提寺(ぼだいじ)」とは遺骨を納めるお寺のことです。 先祖から続く菩提寺がある場合は、葬儀をするときには連絡をすることがマナーです。 火葬のみの直葬の場合は僧侶を呼ばないため、菩提寺に連絡をしないことがありますが、先祖の墓に納骨するためにはお寺としても段取りが必要です。

戒名をつけるのにいくらかかりますか?

戒名料の相場は【20万円~100万円以上】

一般的につけられるものでも、20万円ぐらいから100万円を超えるものまであります。 宗教別・位別の戒名料の相場は以下のとおりです。 仏教において、亡くなったあとに付けてもらう名前のことを「戒名(かいみょう)」と呼びます。

戒名は本人の希望次第でつけることも、つけないこともできます。 従来であれば、戒名なしでは納骨できないことがありましたが、戒名がなくて納骨できる寺院や納骨堂は少しずつ増えてきているため、戒名が必要ないという方も少なくありません。

戒名をつけなくてもいい場合は?

戒名が必要ない場合 公営の霊園に納骨する場合お寺のお墓や納骨堂に納骨せず、公営墓地などの宗旨宗派不問の霊園に納骨する場合は、戒名が必要ありません。 公営なので決まった宗派もなく、檀家といった考え方もないため、さまざまな宗教の方が同じお墓に入るケースもあります。原則的にはお位牌は不要です。 ただし、毎日手を合わせてご供養をする対象としてお位牌を作成される方は多くいらっしゃいます。 その場合は戒名が無いため、俗名で位牌を作ります。 また手元供養を選ばれる方もいらっしゃいます。結論として、大切なのはご先祖様を偲び感謝する気持ちですので、気持ちよくお参りができる環境であれば、お仏壇なしでお位牌をお祀りしても問題はありません。

親族や知人を呼ぶのが負担であるため法要なしとしたい、と考えている場合は、家族だけで行っても構いません。 実際に近年では、近親者のみで内々に執り行うケースも増えています。 身内のみで四十九日をする場合は、事前に呼ばない方へ向けて話を通しておくとスムーズでしょう。

直葬がダメな理由は何ですか?直葬は遺族や限られた人だけで行うため、葬儀が済むまで故人の死を広く伝えません。 後になって「故人とのお別れの挨拶をしたかった」「もっと早くに知らせてほしかった」とトラブルになることも考えられますので、葬儀の形式については家族や親族と話し合い、納得できる形を選ぶことが大切です。

戒名をあとからつけることはできますか?基本的には可能です。 あとから戒名を付けてもらうことを後付け戒名と言い、しっかりと事情を説明すれば、後付け戒名に快く対応してくれる寺院が多いです。 この場合、本位牌の作成や墓石への彫刻の関係もあるので、四十九日までには戒名を頂くようにするのが一般的です。

戒名に大姉をつけるといくらくらいかかりますか?

居士・大姉の金額相場

そのほか、浄土宗では約30~60万円、真言宗は約50~60万円、臨済宗は約50~80万円が一般的な相場です。 また、さらにランクの高い位号の「大居士」や「清大姉」の位号がつく場合もあります。 居士・大姉と同様に、この2つは仏道に帰依する在家信者に対しての戒名として広まっています。

▼直葬で戒名をつけないデメリット

菩提寺との関係悪化: 戒名をつけないと、菩提寺のお墓に納骨できない場合があり、お寺との関係が悪化することも考えられます。 法事の実施困難: 戒名がないと、法事を断られる可能性があります。ちなみに、お位牌には通常戒名の文字を入れますが、戒名がない場合は「霊位」や「位」という文字を入れることで戒名と同じ扱いをするのでお位牌の文字に関しての問題はありません。 しかし、戒名を付けないことで周りの親戚などに対して世間体が立たないというマイナスな意見もあります。では白木位牌は自分で燃やして処分しても良いのでしょうか? お位牌は「お性根抜き」「閉眼供養」が終われば魂が抜けていると考えられるので、処分のための焼却をお寺ではなく自分達で行っても構わないとされています。