ニュース 御仏前のお返しの言葉は?. トピックに関する記事 – 御仏前のお返しは何て書きますか?

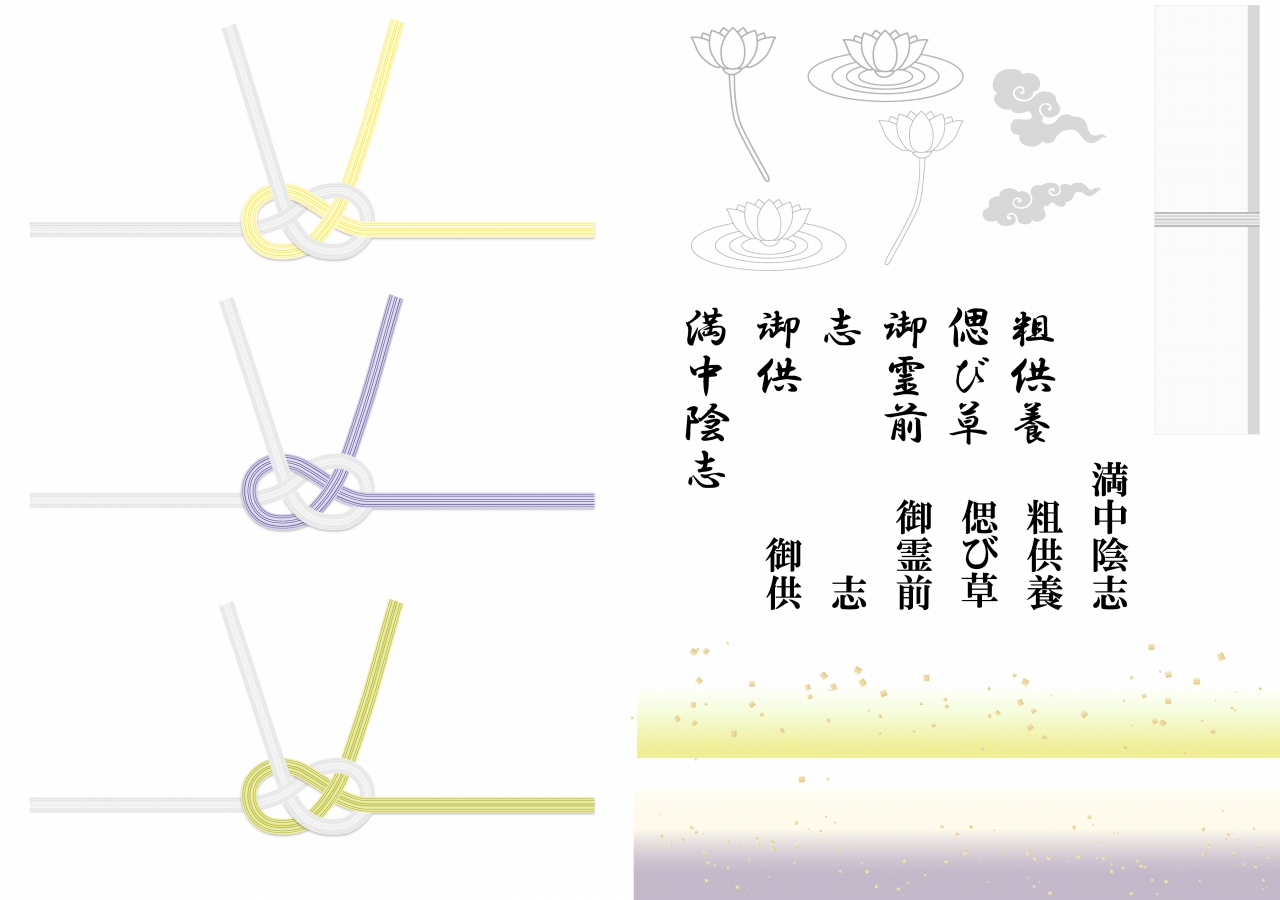

香典返しの場合、表書きには「志」と書くのが一般的です。 関西〜西日本では「満中陰志」と書く地域もあります。 その他にも「粗供養」や「偲び草」、「茶の子」、「◯回忌」、「忌明志」など、地域や宗教によって異なります。 水引の下には、「○○家」、または喪家の姓を書くのが一般的です。香典返しにお礼は必要? 香典返しをいただいた際、相手にお礼をするべきかどうかという点が気になりますよね。 結論から述べますと、香典返しにお礼をする必要はありません。 そもそも香典返しとは、お通夜や葬儀へ参列し、お渡しした香典に対し返礼として贈られる品です。葬儀の当日に香典返しをいただいた場合には、お礼の言葉を使わず、「恐れ入ります」や「恐縮です」といった表現に変え、小さな声で感謝をお伝えし、丁寧にお辞儀をします。 通夜や告別式では、小さい声で話すのが礼儀です。

御佛前をもらったらどうお礼をしたらいいですか?御仏前のお返しの金額の目安

御仏前としていただいた香典の、3分の1から半額程度(半返し)の品物を渡すことがしきたりです。 香典の金額相場が5000円~1万円ほどなので、当日返しをする場合の贈り物は2000円~3000円となります。

お返し なんて書く?

結婚内祝の場合は「内祝」または「寿」と書くのが一般的です。 お祝いをいただいた方にお贈りすることが多いので「御礼」でもよいように思えますが、本来の内祝いは「親しい方と慶事の喜びを分かちあう」ための贈り物ですから、お返しやお礼とは違うものなのです。香典返しの一般的な相場は、受け取った金額の半分程度を返す「半返し(半分返し)」。 たとえば、いただいたお香典が1万円なら、香典返しでは5,000円相当の品物をお返しします。 半返しの由来には諸説ありますが、昔はお葬式のあと葬儀費用を支払うと、参列者から受け取った香典の半分程度の金額が手元に残ったんだそう。

法要で御仏前をもらった場合、お返しはいくらくらいが?

当日返しの香典返しの相場は2,000~3,000円

香典の金額は5,000円や1万円が相場とされていますので、当日返しの香典返しは2,000円~3,000円程度の品物を選ぶことが多いようです。 しかし、香典でいただいた金額が多く、当日返しした香典返しでは不足する場合、忌明け法要後に改めて品物を郵送で送ります。

メールでお礼状を出す際の例文

過分なお心遣いいただき、厚く御礼申し上げます。 おかげをもちまして無事法要を終えることができました。 供養のしるしに心ばかりの品物をお送りさせていただきますので、何卒ご受納ください。 取り急ぎメールにてお礼とご挨拶にかえさせていただきます。

香典返しを渡す時、一言添える言葉は?

香典返しを手渡しする場合

当日に渡す場合であれば、「本日はありがとうございました」と一言添えて渡すようにします。 また、当日ではなく別の日に直接手渡しする場合には「ご厚意を賜り、ありがとうございました」と一言添えるとよいでしょう。御佛前は仏教における四十九日以降に使います。 お盆やお彼岸など年中法要の仏教の行事に使います。 御佛前と御仏前は読みも(ごぶつぜん)と読み、意味も同じです。 違いは旧字体が「佛」新字体が「仏」という点で、どちらを使っても問題ありません。お中元やお歳暮に対するお返しは必要ありませんが(お礼を述べることは必要)、その他の慶事は「内祝い」としてお返しをします。 金額は“半返し”と言って頂いた品物の半額が目安ですが、これはあくまでも習慣。 義務的に考えるのではなく、相手との関係やお礼の気持ちが大切です。

名前とは、水引の下の部分で、生まれた赤ちゃんの名前を書きます。 「名前書き」や「のし下」といわれており、通常は送り主の名前を記載します。 出産内祝いの場合、ご両親の名前ではなく”赤ちゃん”の名前のため間違えないようにしましょう。

御仏前のお返しは粗供養ですか?四十九日法要のお返しとは

四十九日法要に参加される方は、故人の葬儀にも参列された方がほとんどです。 四十九日法要の際にも香典やお供えを持参しますので、お返しを用意する必要があります。 これを法事の引き出物(粗供養)と言います。

御仏前に3万円をもらった場合、お返しの相場はいくらですか?香典返しの相場・目安

ですから1万円の香典をいただいた場合、一般的には香典返しの相場は5,000円が目安になります。 同様に5,000円の香典の場合は、2,500円、3,000円の香典の場合はその半分の1,500円程度の品物をお返しすれば、まず問題はありません。

5000円の香典をもらったらいくらの香典返しを贈ればいいですか?

5000円の香典をもらったら「2000円~2,500円程度」の香典返しを贈るケースが最も多いでしょう。 このことから考えると、少額の香典とは「3,000円以下」であるといえます。 3000円いただいたら「1,000~1,500円」の香典返しを準備しましょう。

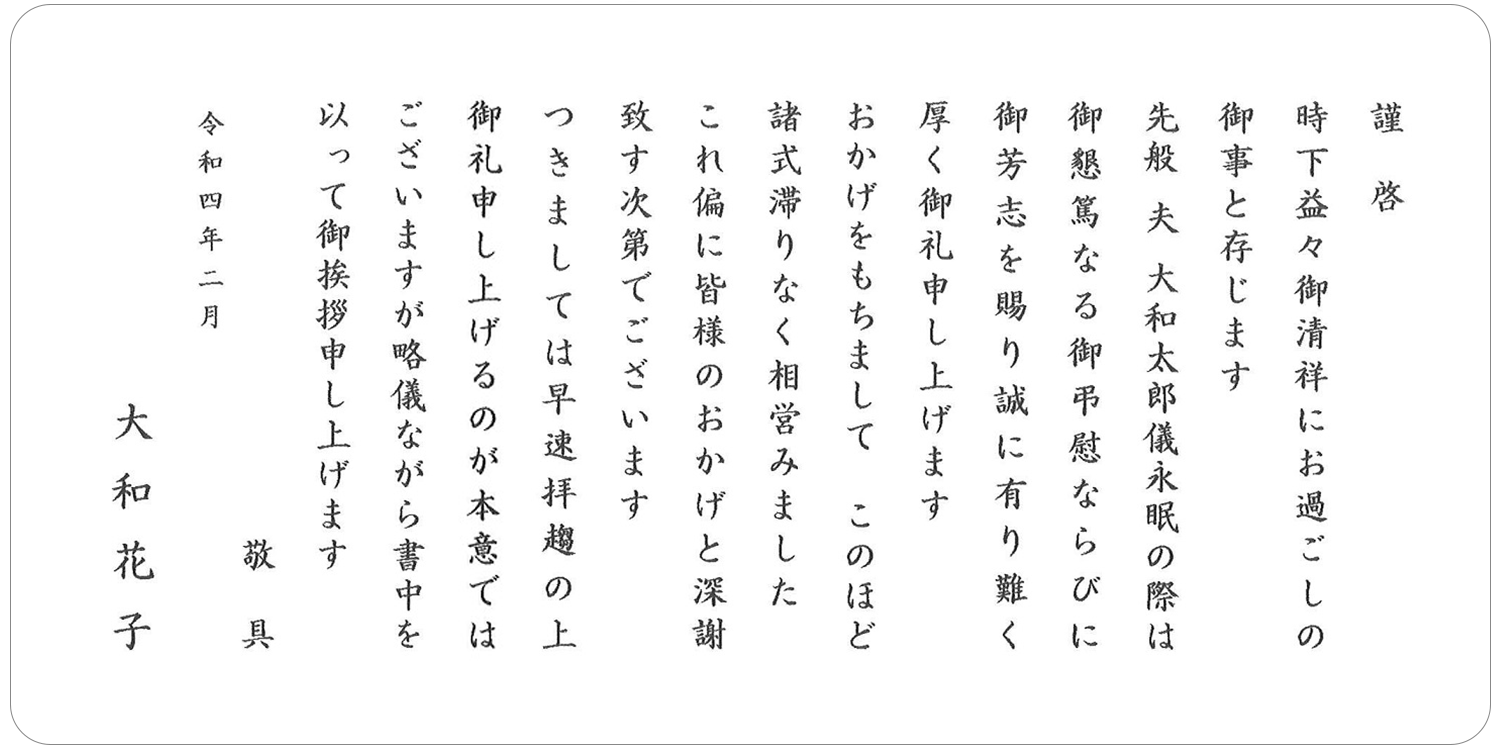

香典返しの挨拶状には、香典への御礼の言葉、故人の名前や喪主の名前、続柄、49日の法要を無事終えたことを報告します。 ここで戒名を書く場合もあります。 その後、本来であれば手渡しで渡すのが礼儀であること、略儀でお礼を述べることへのお詫びなどを書きます。香典返しの品物を郵送する場合には、挨拶状は必須です。 挨拶状なしで品物のみを送ってしまうと、「何か失礼をして怒らせてしまったかしら」などと相手を困惑させてしまう可能性があるでしょう。 香典返しに限らず、挨拶状や添え状もなしに品物のみを送ることは不躾な印象を与えてしまい、一般的ではありません。まずは「先日はお祝いを頂戴しまして、ありがとうございました」など、お祝いをいただいたことに対するお礼を伝えます。 その後、「心ばかりの品です」「お好きだと伺ったので」「お口に合うと嬉しいのですが」などと伝えながら、品物を差し出して渡します。 このとき、「つまらないものですが」という表現は避けたほうが無難です。