ニュース 川が流れ続けるのはなぜ?. トピックに関する記事 – 川が流れ続ける理由は何ですか?

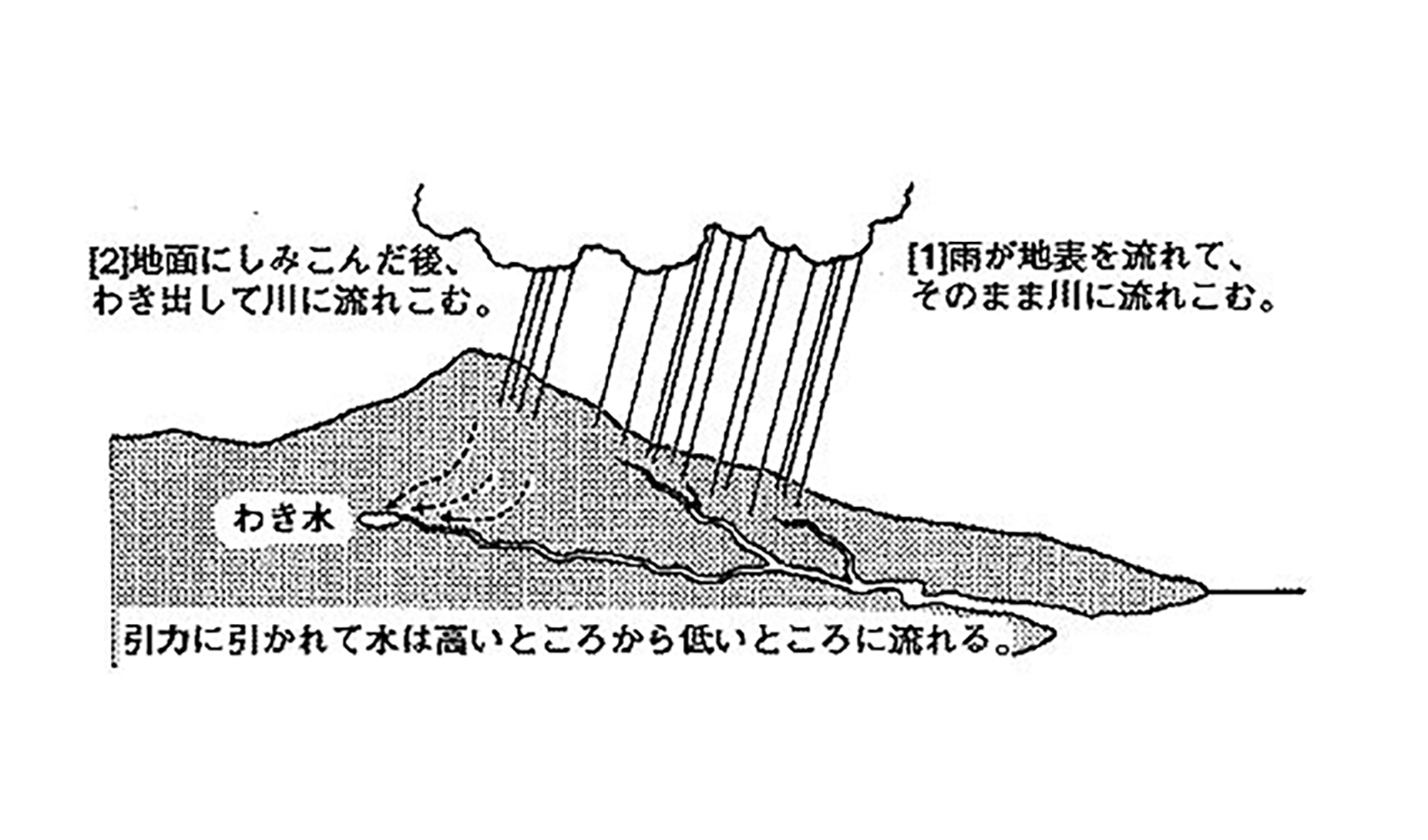

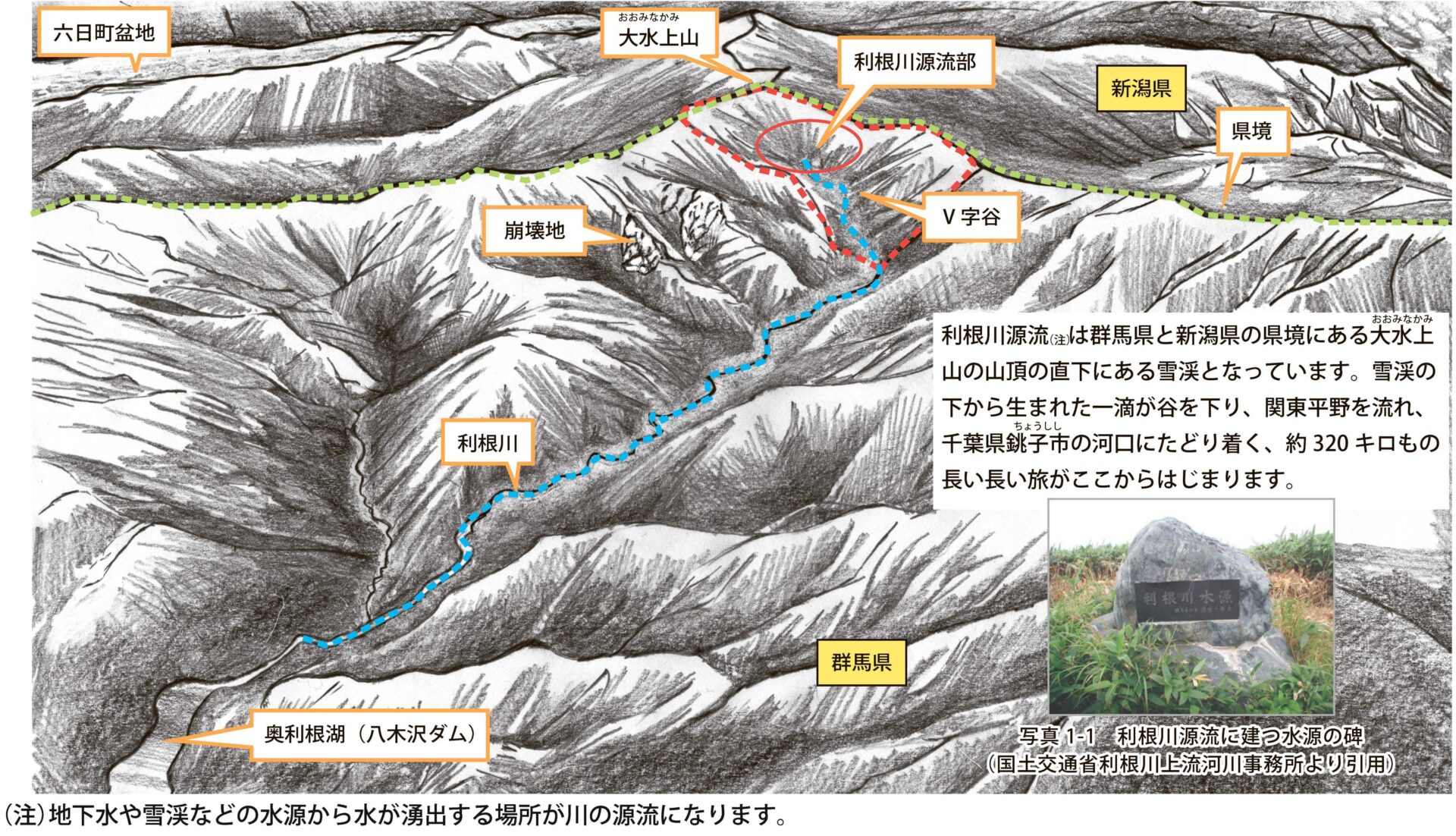

土へと染み込んだ水は、長い年月をかけて、地下へと染み込んでいきます。 その間に、汚れが取り除かれ、更にはミネラルなどの栄養が追加され、地下水になったり、川に水が流れ出たりします。 森の土が水を吸収できる力は、草原の1.3倍、土が固められている歩道の20倍にもなるそうです。水は海や陸から蒸発と蒸散によって大気中に戻り、雲となったこれらの水分は凝結し、雨や雪となってまた地表に落ちてきます。 一部は蒸発しますが、残りは川の水や地下水となってやがて海へ戻ります。 このように水はなくなることなく姿を変え、ぐるぐる回っています。 これを「水の循環」といいます。同じ川でも流れは変わる 同じ川であっても、上流・中流・下流によって流れは 変わります。 上流では水の量は少なく、流れは急で速く なっています。 それが、下流に行くにしたがって、だん だんと水は増え、流れはゆるやかにゆっくりとなってい きます。 川のもつはたらき 川には水が流れています。

川の水がなくなることを何といいますか?枯渇 – ウィクショナリー日本語版

なぜ日本の川は流れが急なのか?

日本の川の水は山から海へ一気にかけ 下る。 世界の代表的な河川と比べると、 日本の河川が急勾配なのが良くわかる。 日本の河川は川の長さが短く、上流から下流への 勾配が急であるため、一気に海へ流れるのが特徴 です。 このため、いったん雨が降ると、急に増水 し短時間のうちに洪水のピークになります。台風や前線によって流域に大雨が降ると、その水が川に流れ込み、川の流量が急激に増水します。 このような現象を洪水または出水(しゅっすい)といいます。 一般には川から水があふれ、氾濫(はんらん)(※1)することを洪水(※2)といいます。

地球から水がなくなる日はいつか?

この水の量は地球全体で毎年23億トンくらいになり、現在の海から毎年この量が失われていくとすると、約6億年で海の水はなくなる計算だという。

地球上では、水はずっと減ることもあふれることもなく、一定の量をたたえている。 それは、水が姿(すがた)を変えていろんな場所で、ぐるぐるまわっているからだよ。 海の水が太陽の熱であたためられると、水蒸気(すいじょうき)になる。 水蒸気は空気中で冷やされて、雲になる。

川を流れる水の量が増えるとどうなる?

水量が増えて、流れが早くなったことにより、地面を侵食する働きが強くなる。 また、水のはたらきが大きくなり、地面を侵食するだけではなく、石や土を運 ぶはたらきも大きくなる。川を上流から下流(すなわち川の流れの方向)に向って眺めたとき、右側を右岸、左側を左岸と呼んでいます。川の水は飲まない方がいい!

「外なら川や沢で水が飲める」と思う方も多くいるはずですが、基本的に川や沢の水は飲まない方が安全です。 理由として、川の上流で汚染されている可能性があり、どんなに水がキレイに見えても体調を崩してしまうおそれがあるのです。

我が国屈指の急流河川-常願寺川-

3,000m級の立山連峰から日本海までの56kmを一気に流れ下り、河床勾配は山地部で約1/30、扇状地部で約1/100 と、我が国屈指の急流河川です。

日本三大急流はどこですか?また、富士川は山形県の最上川、熊本県の球磨川とともに「日本三大急流河川」と呼ばれている。 この三川は、舟を航行させるうえで恵まれた条件にはなかったが、他の河川と同様、舟運の盛んであった川として知られている。

川の水はどんな時に増える?雨が短時間にたくさんふったり、長い時間ふり続いたりすると川の水の量がふえる。 川の水の量 がふえると、川の流れは速くなり、土地をしん食したり、石や土などを運ぱんしたりするはたらき が大きくなる。

地球はあと何年住めますか?

こたえ:50 億 おく 年 ねん 後 ご 、 太陽 たいよう にのみこまれるかもしれません。

まず地球そのものの寿命ですが、一般に言われているのはあと30~50億年です。この水の量は地球全体で毎年23億トンくらいになり、現在の海から毎年この量が失われていくとすると、約6億年で海の水はなくなる計算だという。 こうして大陸の下に潜っていった海洋プレートからは、水が絞り出され、上昇したマグマと一緒に地上に放出される。海の生物やそれを捕食していた動物はいなくなり、雨が降らなくなるため地上は干ばつに見舞われる。 作物が育たないから食糧不足になるし、もちろん水不足にもなる。 昼夜、夏冬の寒暖差が激しくなり過酷な環境になってしまう。 生物絶滅からは逃れられないはずだ。