ニュース 尿蛋白が出たらどうしたらいい?. トピックに関する記事 – 尿蛋白はどうやって下げれば良いですか?

尿蛋白を下げるためにはどうしたらいいの? 尿蛋白を下げるには排出の際に腎臓に負担がかかるたんぱく質や塩分のとりすぎに注意する必要があります。 食べすぎに注意して肥満を予防すること、禁煙や十分な睡眠をとるなどの生活習慣改善が大切です。風邪をひいた後、ストレスや運動後、疲労、睡眠不足、水分不足などでも蛋白尿が見られることがあります。 ただ、蛋白尿が出る原因で注意すべき病気としては、急性糸球体腎炎や慢性糸球体腎炎といったものが重要です。 急性糸球体腎炎は、小児では溶連菌感染の後に見られることも多いですが、足のむくみや尿量が減るなどの症状が見られます。尿蛋白の値を下げるには?

- 良質なたんぱく質を適量とる

- 炭水化物と脂質でエネルギー補給する

- 食事からとるナトリウムを控える

- 症状によってはカリウムを制限する

- 十分な睡眠と適度な運動を行う

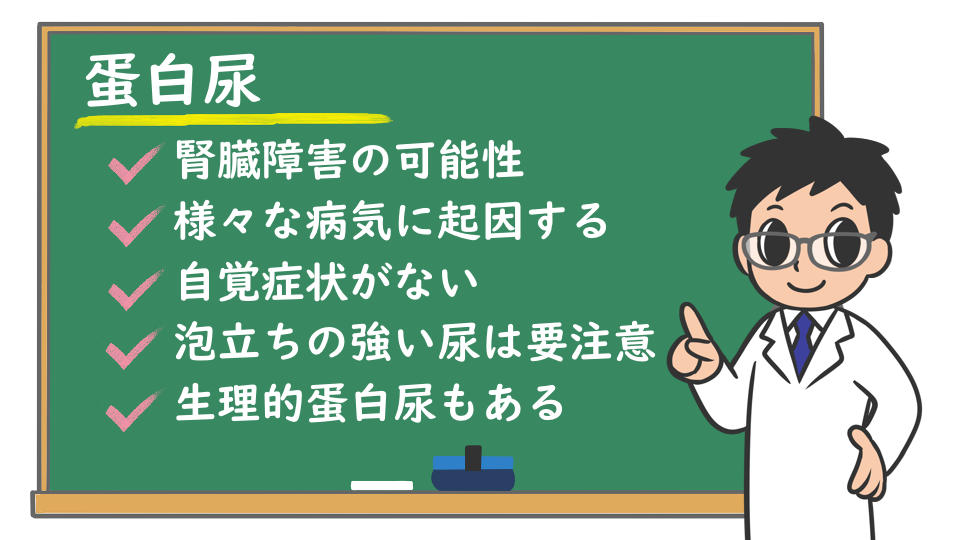

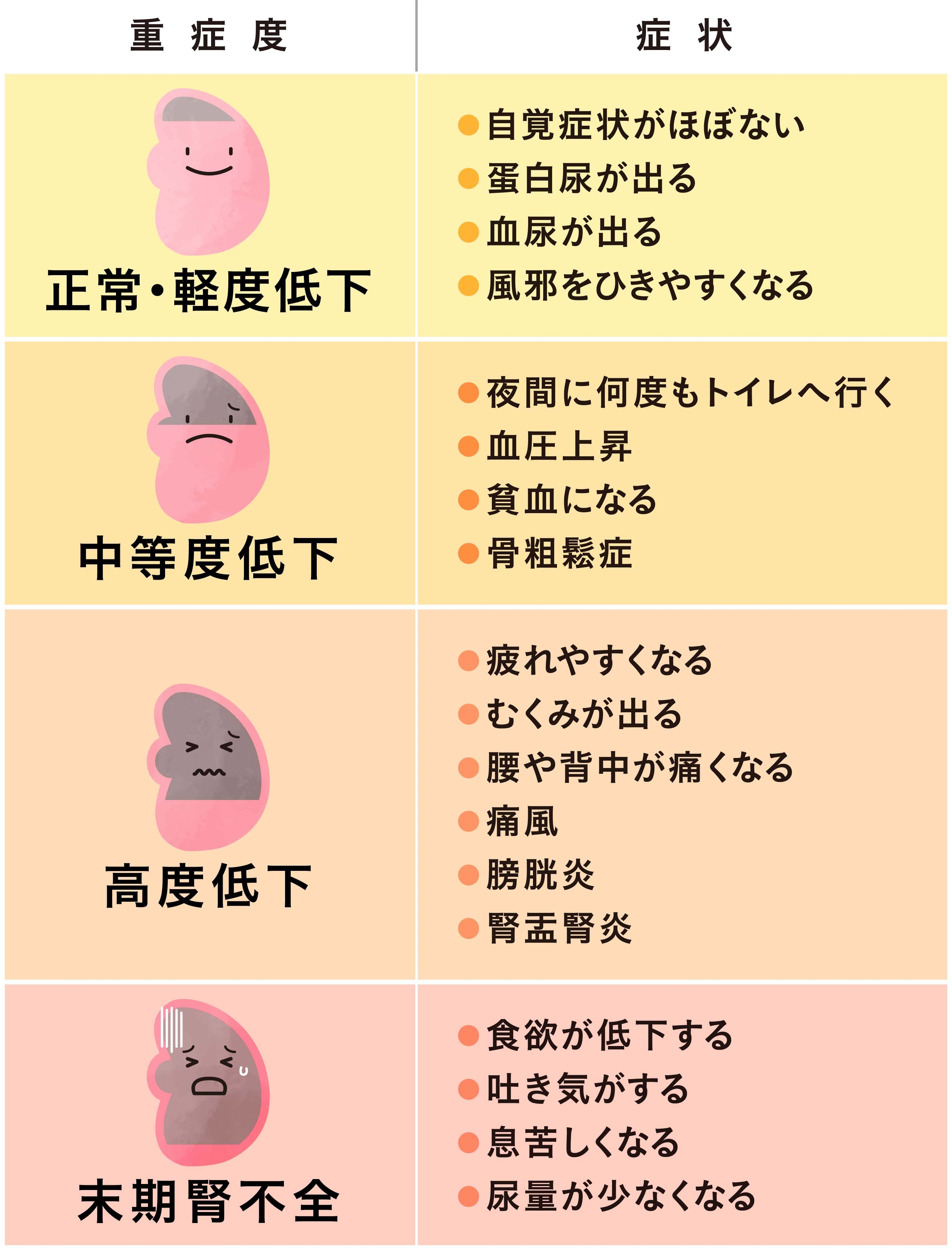

尿検査で蛋白が出たらどうすればいいですか?尿にたんぱくが漏れるということは、あなたが腎臓の病気を持つ可能性が高いことを意味します。 腎臓病では、たんぱくがもれ出る量が多いほど腎臓が悪くなることが多く、尿たんぱくは腎臓の運命を判断する指標にもなるのです。 残念ながら、多くの腎臓病は末期になるまで症状が全くありません。

尿蛋白が出やすい人は痩せている人ですか?

とくに、痩せている人は、腎臓の回りの脂肪が少ないためか、腎臓が揺れて蛋白や血液が尿にわずかに出てしまうことがあるようです。もし、たんぱくが尿にもれ出てしまっていたら、それは、腎臓の機能が低下しているサイン!!! 腎臓の機能が低下すると、血液中の老廃物や余分な水分がたまってしまい、貧血やむくみ、高血圧を引き起こします。 さらに進行すると腎不全の状態となり、人工透析や腎移植が必要となる場合も・・・!

尿蛋白が陽性になる病気は?

尿蛋白が陽性になる疾患は、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、高血圧や糖尿病による腎障害などがありますが、発熱や激しい運動、ストレスなどによってみられる一時的な蛋白尿である機能的蛋白尿や、立位のときにのみ蛋白が排泄される起立性蛋白尿(体位性蛋白尿)などのように、腎疾患が原因ではない蛋白尿もあります。

腎臓病の場合、食事の塩分を控え、たんぱく質・カリウム・リンを摂りすぎないことが大切です。 だしをきかせ、香辛料や酢などで変化をつけると薄味でもおいしく食べられます。 「たんぱく質」というと肉や魚といったおかずを思い浮かべますが、実はごはんやパン、麺などの主食(穀物)にもたんぱく質が含まれています。

健康診断で尿蛋白が引っかかるのはなぜですか?

毎回の健康診断でたんぱく尿や尿潜血がひっかかる方は、慢性腎臓病の疑いがあります。 昨日食べたものが影響しているから、疲れ気味だからと勝手に納得して放置する方が多い傾向にありますが、尿の異常は腎臓の働きが低下している証拠です。 たんぱく尿が出続けることで慢性腎不全へと悪化する可能性があります。腎臓に何らかの異常がある場合に尿蛋白が出現します。 尿蛋白 2+以上の場合や、1+でも繰り返し陽性となる場合は、医療機関の受診が必要となります。 蛋白尿のみの異常で最も多いのが、起立性蛋白尿や濃縮尿によるものです。糖尿病性腎症 糖尿病の3大合併症のひとつです。 血糖コントロールが悪いと徐々に腎臓機能が低下していき、腎不全に至ります。 症状として、尿蛋白が特徴的で、糖尿病を発症して10年以上経過してから徐々に尿蛋白があらわれ、しだいに増加していき、その後、腎機能が急速に低下していきます。

通常、腎臓からは蛋白は漏れ出ません。 腎臓に何らかの異常がある場合に尿蛋白が出現します。 尿蛋白 2+以上の場合や、1+でも繰り返し陽性となる場合は、医療機関の受診が必要となります。

尿蛋白 いつもひっかかる?毎回尿蛋白が引っかかっている方は、慢性腎臓病の可能性があります。 たかが尿蛋白という風にも思われがちですが、腎臓の働きは悪くない、おしっこの異常だけで治まっている間がとても重要です! おしっこの中に蛋白は正常では出ません。 蛋白が降りると言うことは、腎臓が悪い結果であると同時に原因にもなります。

腎臓が良くなる食べ物は?腎機能を改善するためには、適切な果物と野菜の摂取が重要です。 以下の点に注意しながら摂取しましょう。 高カリウム血症にならない程度の果物・野菜の適正量の摂取:バナナ、スイカ、オレンジ、ほうれん草、トマトなど、野菜・果物などカリウムを多く含む食品は、老廃物の排出や血圧コントロールに有用とされています。

腎臓病でパンは食べてもいいですか?

また、腎臓病の食事療法が始まったら、主食はできるだけ早めに低たんぱくのパンや白米に切り替えることをおすすめします。 そのほうが手軽にたんぱく質を管理でき、量も多く召し上がれるので、食事に満足しやすくなります。

試験紙を尿に浸して行う検査では、(−)は陰性(蛋白尿ではない)、(±)は疑陽性(蛋白尿の疑いがある)、(+)が陽性(蛋白尿である)となります。 尿が泡立っていることで気づくこともありますが、食事や濃度自体の影響で泡立つこともあるため、尿が泡立つからといって必ずしも尿蛋白がでているわけではありません。一般的な尿試験紙法による尿蛋白陽性の目安は、(1+)で30mg/dL以上、(2+)で100mg/dL以上であり、健康診断で尿蛋白陽性((1+)以上)になる人は5%前後です。前述したように、尿蛋白は試験紙を尿の中に入れて、タンパク質の量を測定することで調べられます。 尿蛋白と判断される目安は、尿中のタンパク質が30mg/dl以上だと陽性、15~30mg/dlの場合は疑陽性、15mg/dl以下であれば陰性です。