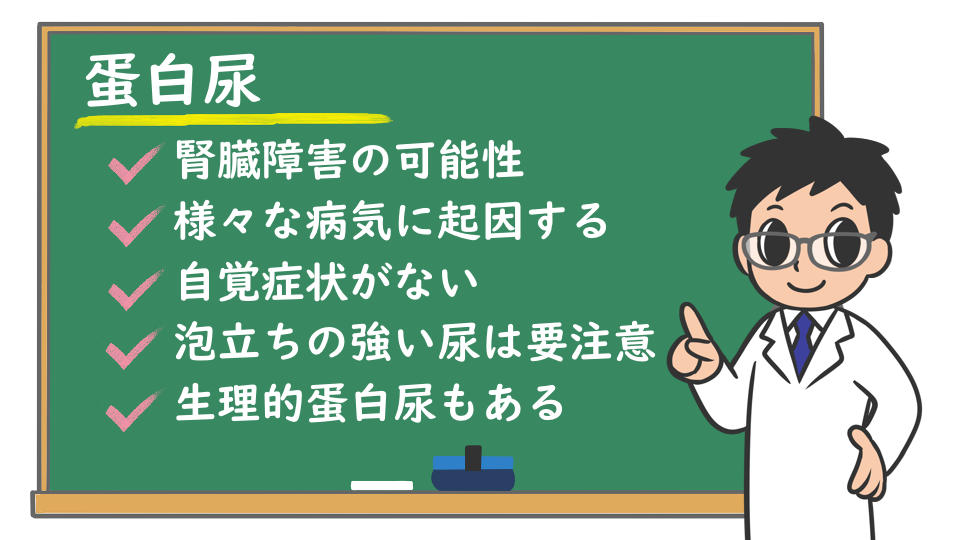

ニュース 尿に蛋白が出たらどうしたらいいの?. トピックに関する記事 – 蛋白尿を減らすにはどうしたらいいですか?

尿蛋白を下げるためにはどうしたらいいの? 尿蛋白を下げるには排出の際に腎臓に負担がかかるたんぱく質や塩分のとりすぎに注意する必要があります。 食べすぎに注意して肥満を予防すること、禁煙や十分な睡眠をとるなどの生活習慣改善が大切です。風邪をひいた後、ストレスや運動後、疲労、睡眠不足、水分不足などでも蛋白尿が見られることがあります。 ただ、蛋白尿が出る原因で注意すべき病気としては、急性糸球体腎炎や慢性糸球体腎炎といったものが重要です。 急性糸球体腎炎は、小児では溶連菌感染の後に見られることも多いですが、足のむくみや尿量が減るなどの症状が見られます。尿にたんぱくが漏れ出す病気の代表は、慢性腎炎や糖尿病に伴う腎臓病(糖尿病性腎症)です。 これらの病気では、腎臓の糸球体(しきゅうたい)という部分でたんぱくが漏れ出ている場合が多いとされており、たんぱくがもれ出る量が多いほど,腎臓が悪くなりやすいとされています.

尿蛋白が軽度の場合はどうなりますか?尿蛋白が軽度の場合には、あまり腎機能の低下を心配する必要がないこともあります。 例えば、起立性蛋白尿(体位性蛋白尿ということもあります)があります。 これは体を動かしたり、ある体位をとることによりわずかな尿蛋白が出てくるというもので、朝起きてすぐの尿にはみられません。

腎臓を回復させるにはどのくらい水分を摂ればいいですか?

また、腎機能が弱まると、尿を濃縮して排泄する働きも低下するので、基本的には以前よりも多く水分を摂ることが一般的です。 目安量は「尿量が1,500~2,000mlになる」程度です。 「水分をたくさん摂れば腎臓が回復する」と考える患者さんもいらっしゃいますが、適量を超えた過剰摂取はガイドラインでも勧められていません。ニューロタン®とはARB (エーアールビー) といわれる「たんぱく尿減少効果のある降圧薬」のひとつです。 それらの薬には腎保護効果があることが知られています。

尿蛋白を放置するとどうなる?

もし、たんぱくが尿にもれ出てしまっていたら、それは、腎臓の機能が低下しているサイン!!! 腎臓の機能が低下すると、血液中の老廃物や余分な水分がたまってしまい、貧血やむくみ、高血圧を引き起こします。 さらに進行すると腎不全の状態となり、人工透析や腎移植が必要となる場合も・・・!

腎臓病の場合、食事の塩分を控え、たんぱく質・カリウム・リンを摂りすぎないことが大切です。 だしをきかせ、香辛料や酢などで変化をつけると薄味でもおいしく食べられます。 「たんぱく質」というと肉や魚といったおかずを思い浮かべますが、実はごはんやパン、麺などの主食(穀物)にもたんぱく質が含まれています。

タンパク尿を放置するとどうなる?

タンパク尿を放置することは慢性腎臓病を進行させることになりかねません。 慢性腎臓病が進行して腎不全となると、通常であれば体外に排出される老廃物が体内に蓄積されます。 その状態のままでは、呼吸困難や心不全といった命にかかわる症状を引き起こす恐れがあるため、透析治療や腎臓移植などの腎代替療法を受ける必要があります。蛋白尿が一時的でなく、3ヶ月以上持続的に出ている場合は、慢性腎臓病(CKD)と診断されます(*1)。 蛋白尿が陽性の場合、将来的に腎機能が低下していく兆候であることが多く、「2+」「3+」といった蛋白尿の程度が強くなるほど腎移植や透析が必要になる危険性が高くなります。尿蛋白1+で潜血正常なら経過観察。 尿蛋白1+、潜血1+が共に続けば要受診。 尿蛋白2+以上が続けば腎臓が悪い可能性が高い。 尿潜血2+以上が持続する場合は中高年は精査必要。

毎回尿蛋白が引っかかっている方は、慢性腎臓病の可能性があります。 たかが尿蛋白という風にも思われがちですが、腎臓の働きは悪くない、おしっこの異常だけで治まっている間がとても重要です! おしっこの中に蛋白は正常では出ません。 蛋白が降りると言うことは、腎臓が悪い結果であると同時に原因にもなります。

腎臓に良くない飲み物は?たんぱく質が多く含まれる牛乳、ヨーグルト飲料、豆乳、カリウムが多く含まれる青汁、果汁100%ジュース、野菜ジュースなどは腎臓病を悪化させる一因となりますので控えましょう。 緑茶、紅茶、コーヒーなどは、茶葉やコーヒー豆から入れるとカリウムが多く、ペットボトル入りの緑茶飲料や缶コーヒーは、比較的カリウムが少なめです。

腎臓を元気にする飲み物は?腎臓に負担が少ないのは「麦茶」と「玄米茶」

カリウムが比較的少ないお茶は、ほうじ茶、麦茶、玄米茶、そして烏龍茶です。 カリウム制限の指示が出ている方はまた別ですが、そうでない方はこの4種類から選ぶことをおすすめします。

尿の泡立ちを改善する方法は?

尿の泡立ちが気になったら、水分を多め(1500ml/日以上)にとるように心がけましょう。 そうすることで、尿の濃度が薄まり、泡立たなくなることがあります。 また、尿意は我慢せず、できる限りたくさん出しましょう。 尿意を我慢していると尿が濃縮されたり、細菌感染を起こしやすくなります。

腎臓に何らかの異常がある場合に尿蛋白が出現します。 尿蛋白 2+以上の場合や、1+でも繰り返し陽性となる場合は、医療機関の受診が必要となります。 蛋白尿のみの異常で最も多いのが、起立性蛋白尿や濃縮尿によるものです。糖尿病性腎症 糖尿病の3大合併症のひとつです。 血糖コントロールが悪いと徐々に腎臓機能が低下していき、腎不全に至ります。 症状として、尿蛋白が特徴的で、糖尿病を発症して10年以上経過してから徐々に尿蛋白があらわれ、しだいに増加していき、その後、腎機能が急速に低下していきます。腎機能を改善するためには、適切な果物と野菜の摂取が重要です。 以下の点に注意しながら摂取しましょう。 高カリウム血症にならない程度の果物・野菜の適正量の摂取:バナナ、スイカ、オレンジ、ほうれん草、トマトなど、野菜・果物などカリウムを多く含む食品は、老廃物の排出や血圧コントロールに有用とされています。