ニュース 尼さんとお坊さんの違いは何ですか?. トピックに関する記事 – お寺の住職の奥さんを何と呼びますか?

ちなみに、お寺の奥さんのことを「坊守(ぼうもり)」といい、副住職の奥さんのことは「若坊守(わかぼうもり)」と言います。 地域によって様々な言い方があり、「御院下(ごいんげ)さん」、「おじゅっさん」等があります。 いずれにせよ、「お寺さん」が簡単で良いでしょう。また、宗派により住職の呼び方は変わります。 浄土真宗では「ご住職さん」「院主」と呼ぶことがありますが、臨済宗・曹洞宗では「方丈さん」「和尚さん」です。 他にも、本名の「〇〇様」やお寺の名前に「様」を付けて「〇〇寺様」と呼んでも構いません。浄土真宗では、ご住職の呼称を「御院主様(ごいんじゅさま)」と言います。 略称で「ご院さん」と呼ぶことも多いようです。 また、地域により多少違いが有り、北九州ではお母様が言っておられた「ご院家さん(ごいんげさん)」が多いようです。

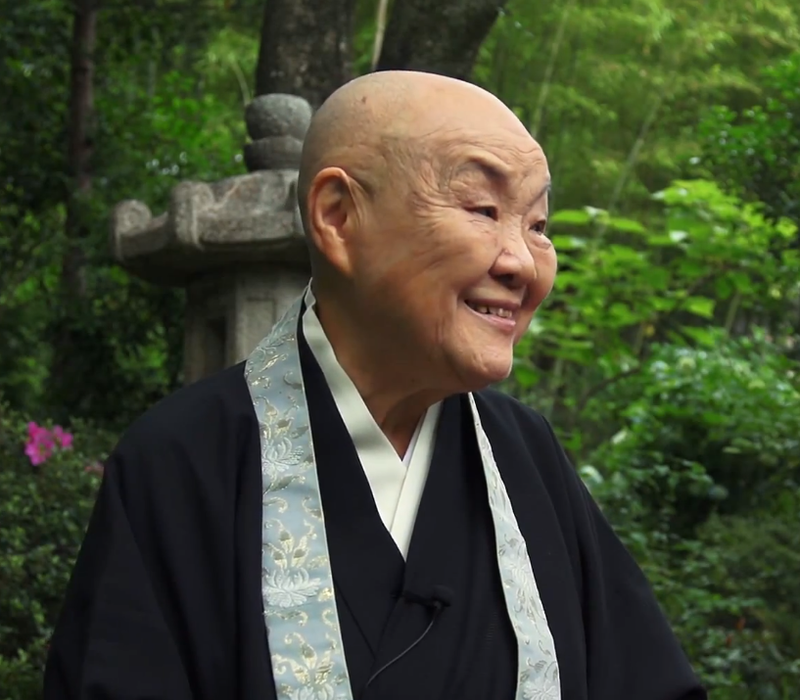

女性の和尚さんは何と呼ばれますか?そうだよ、尼さん、尼僧さんと呼ばれる人たちは、 女性にして僧侶になった人たちのことをいう。 「尼さん」の語源は、梵語(サンスクリット語)の「アンバー」という、 「母」を意味する言葉からきているんだ。 お釈迦さまの育ての親のマハー・ブラジャパティーが女性第一号の尼僧とされているね。

浄土宗の住職の妻はなんて呼ばれますか?

住職の妻・女性に対する呼び方

住職の妻を呼ぶ際には「坊守(ぼうもり)さん」といった呼び方を使います。 また女性の僧侶が来られた際には「住職さん」と呼ぶのが一般的です。 呼び方不安のある場合は、どのように呼ぶのが適切か事前に聞いておくと安心です。坊守(ぼうもり)とは、寺や坊舎の番人のことをいうのが本来の意味である。 浄土真宗では伝統的に住職の妻のことを「坊守」と呼んでいる。

臨済宗のお布施の相場はいくらですか?

臨済宗の場合、お布施の相場は15万円~50万円です。 曹洞宗と同様に、「読経料」や「御車料」「御膳料」など、僧侶への謝礼としてお渡しするもので、別に「戒名料」がかかります。 ただし、こちらも寺院や地域によって金額は異なるため、参考価格として考えておきましょう。

臨済宗において、焼香は1回だけにするのが基本です。 また、宗派によっては、一度抹香を額にいただいてから焼香することもありますが、臨済宗ではこのような行動はいたしません。

浄土真宗で住職の妻はなんと呼ばれますか?

坊守(ぼうもり)とは、寺や坊舎の番人のことをいうのが本来の意味である。 浄土真宗では伝統的に住職の妻のことを「坊守」と呼んでいる。「坊守(ぼうもり)が一般的ではないかな。 お坊さんが集う場所がお寺であり、坊の舎や坊舎と言い、お坊さんたちを守る役割が住職の奥様。 そこから坊守と呼ばれるようになったのです。 ちなみに浄土真宗での呼び名です。」今の日本仏教では結婚が認められているうえ、男女平等なので、男のお坊さんが結婚して子どもが誕生するのを良しとするように、尼さんにももちろんその制限はありません。

曹洞宗では親しみと尊敬を込めて「方丈さん」

曹洞宗や臨済宗などの禅宗では、「ホウジョウ様」と呼ぶことも多いようです。 これは禅宗では質素な生活を宗とし、一丈四方(四畳半)で生活するのが望ましいという考え方からきています。 それが親しみも込めて「方丈さん」と呼ばれる所以です。

住職の戒名をつけるのにいくらかかりますか?戒名料の相場は【20万円~100万円以上】

一般的につけられるものでも、20万円ぐらいから100万円を超えるものまであります。 宗教別・位別の戒名料の相場は以下のとおりです。 仏教において、亡くなったあとに付けてもらう名前のことを「戒名(かいみょう)」と呼びます。

曹洞宗では前住職を何と呼びますか?「東堂(とうどう)」というのは、自分の菩提寺の前住職を呼ぶことが多いようです。 かつて住職を引退された前住職が、本堂の東側に建てたお堂で活動を行ってみえたために「東のお堂でお寺や檀家様のために尽力されてみえる方」として檀家様より感謝を込めて呼ばれるようになった愛称です。

浄土真宗で住職の息子を何と呼べばいい?

お坊さんは住職とその息子がおります。 呼び方に関しては何と呼んでいただいても構いませんが、住職は寺院のトップであり基本的に各寺院の主ですから「院主さん」です。 息子の方は「若院さん」と呼んでいただけますと幸いです。

供養方法や葬儀などは臨済宗の形式で行われます。 年間費・年間管理費は不要です。戒名の構成は、院号・道号・戒名・位号となっています。 臨済宗の戒名は三つのランクに分かれており、「信士・信女」は30~50万円、「居士・大姉」は50~80万円、「院居士・院大姉」は100万円~が相場です。出会いによる、よろこび、悲しみを繰り返しながら私たちは今日も生きています。 浄土真宗は、そんな出会いを大切にする仏教です。