ニュース 埋葬は義務ですか?. トピックに関する記事 – 遺体を埋葬する義務はあるか?

埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後 24時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。 但し、妊娠7箇月に 満たない死産のときは、この限りでない。遺骨を埋葬・納骨する場所については「墓地・埋葬等に関する法律」、略して「墓埋法」により定められています。 ただし納骨に期限は設けられていないため、納骨しないで家に置くこと自体は、法に触れることはありません。納骨しないと法律違反になる? 現在の日本の法律では、墓地、火葬、埋葬に関しては決まりがあり、墓所以外に納骨することは禁止されていますが、納骨しないことについては触れられていません。 自宅など、室内に遺骨を保管する形であれば、納骨しなくても法律違反ではないということです。

葬式は絶対しないといけないのですか?人が亡くなったらお葬式をするのが一般的になってはいますが、葬式は法律で義務付けられているものではありません。 「葬式をする・しない」はそれぞれの家が自由に決めることができ、行わなくても法律的には全く問題ありません。

遺体が無い場合葬儀はできますか?

遺体がない状態で葬儀を行う

遺体がない状態でも葬儀を行うことはできます。 認定死亡にしても、失踪宣言にしても、公的には死亡が認められた状態です。 通常の葬儀と同じように、葬儀場などで執り行うことに問題はありません。 唯一の違いは、遺体がないため棺や火葬の必要がないことです。人間の体は、死亡して長い期間放置されていると徐々に腐敗していきます。 そのまま放置していると、身体中に腐敗ガスが溜まり人間の体は膨れ上がっていき、やがては周囲に強烈な臭いを放つことになります。 その状態で放置していると、屋外まで臭いが漏れ出て、近所の方に迷惑がかかるという二次被害を引き起こしてしまいます。

葬式は必ず必要ですか?

葬式はしなければならない? 人が亡くなった際、故人の家族や親戚に葬式を行う義務はありません。 葬式とは、あくまでも人間社会の慣習として行われるものです。 法律により、実施する義務が定められているわけではないことを覚えておきましょう。

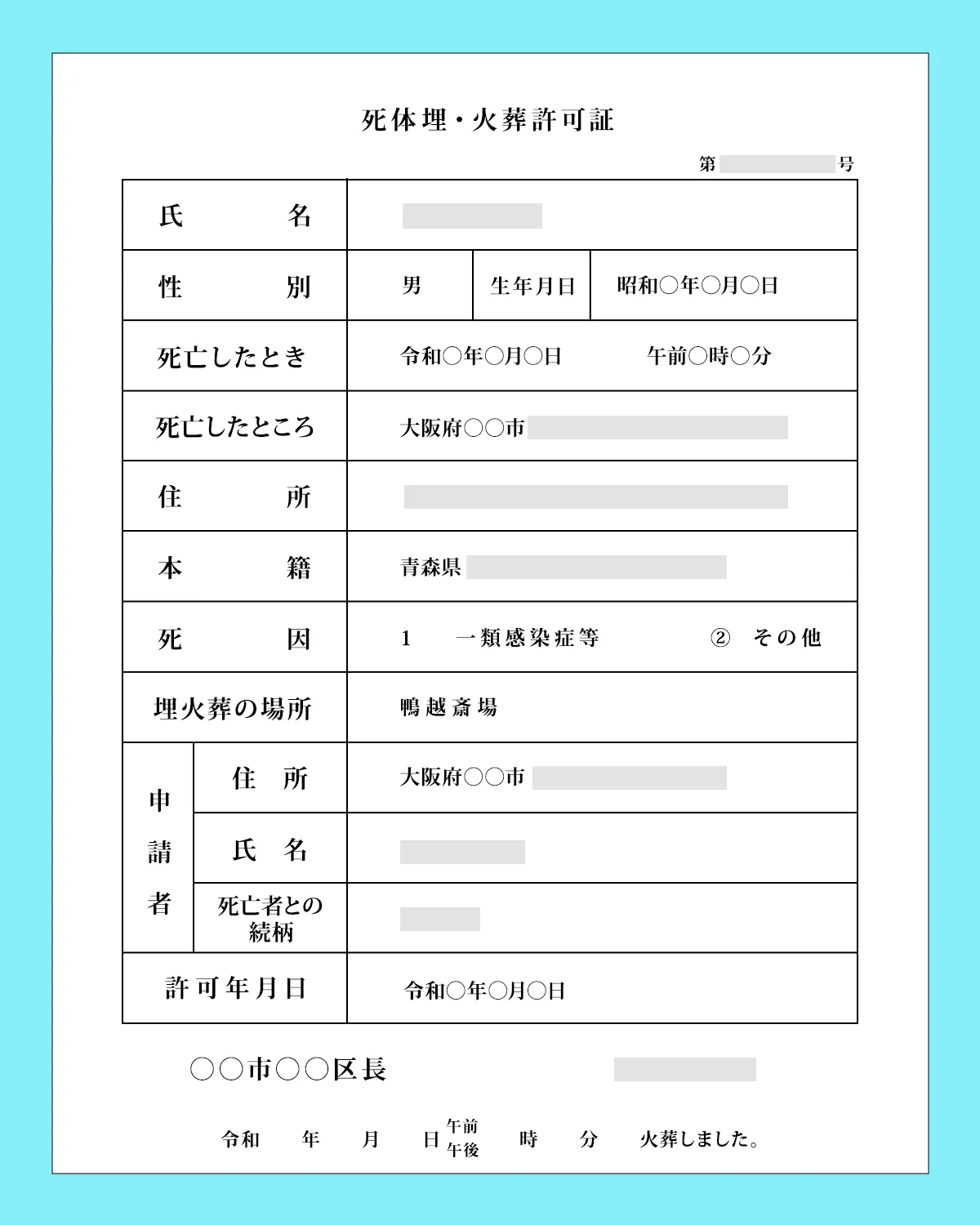

日本で土葬を行うことは法律では禁止されていませんが、特別な許可が必要です。 「墓地、埋葬等に関する法律」の第5条では、「厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない」という一文があります。 そのため、現在の日本で土葬をするには、市町村長から「埋葬許可証」の許可をもらう必要があります。

お金がない遺骨はどうすればいいですか?

先に、一番お金をかけない方法を挙げるなら、火葬場で遺骨を引き取ってもらうのが最も良いでしょう。 散骨の手間を考えると散骨代行に依頼するのがオススメです。 墓に納骨された状態なら、合祀墓に入れる他にも、散骨、カロート内で遺骨を土にかえすことが可能な場合もあります。納骨せずに自宅に置いておくことで法律に違反することはありません。 お墓や遺骨については、「墓地、埋葬等に関する法律」(墓埋法)で定められています。 墓埋法には、納骨の期限に関する規定はなく、納骨をしないからと言って罰せられることはありません。前述した通り、お坊さんを呼ぶのは仏式の葬儀の考え方のため、キリスト教や神道など他の宗教を信仰している場合はお坊さんを呼ぶ必要はありません。 また、宗教への信仰がなく無宗教形式の葬儀を行いたい場合や、宗教儀礼にこだわらない葬儀(自由葬)を行いたい場合などはお坊さんなしで葬儀を行うことになります。

葬儀社を通さず自分だけで準備できるか

葬儀社を通さずに火葬式を執り行うことは可能です。 ただし、あまりおすすめはしません。 なぜなら、ご遺体の安置・棺の用意・納棺・火葬場の予約などを全て自分でしなければならないからです。 特に、ご遺体の処理は素人だと難しい部分があります。

引き取り手のない遺骨はどうなるのか?故人に身寄りがいなかったり、引き取りを拒否されたりした場合は、自治体が遺体を引き取り、地域の火葬場で火葬されるのが一般的。 基本的に葬儀は行われません。 また、遺骨は一定期間保管されたあと、自治体や寺院が管理するお墓に合祀されます。

身寄りのない人の葬儀費用はどうなる?身寄りのない人の葬儀、費用はどうなる? 自治体が火葬・埋葬を行う場合、葬儀費用はいったん自治体が立て替え、故人に財産があればそれを充当します。 故人に財産がない場合は、自治体が支払うことになります。 親族が引き取って葬儀を行う場合、故人に財産があればそこから費用を捻出することができます。

なぜ死亡すると遺体が溶けるのでしょうか?

腐敗は消化器系から始まり、身体全体へと進行していきます。 この進行の過程で腐敗ガスというガスを発生し、そのガスによって身体は膨張します。 その膨張に肉や皮膚が耐えられなくなると、体液が体外へと流れ出し、この状態が「身体が溶ける」と表現される理由です。

日本のお葬式は、故人とのお別れの儀式として、伝統的に受け継がれてきたものです。 法律で義務づけられているわけではありませんので、お葬式をしないという選択も可能です。 ただし、「遺体の取り扱い」は法律上の決まりがあります。 「墓地、埋葬等に関する法律」には、遺体に関する以下のような取り決めが定められています。合同墓は10万円~70万円ほど、納骨堂は個人用なら50万円、家族用なら100万円ほどが一般的な相場になります。 どちらも別途年間管理費が5,000円~1万円ほど必要です。 種類や規模などにより費用に差が出るため事前に確認しましょう。日本の法律では土葬は禁止されていません。 埋葬に関する法律では火葬も土葬も平等に扱われ、都道府県知事の許可を得れば墓地や霊園を設置することができます。 ただし、感染症の遺体や地下水に影響を与える可能性のある遺体は火葬が義務づけられています。 日本では歴史的な背景から火葬が主流となりました。