ニュース 固形量と内容量の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – 内容量と固形量の違いは何ですか?

A6:汁などの水分を固形物と一緒に食するものは水分を含めた総量を内容量として表記し、固形物と一緒に食べないものは水分を含めない固形量を内容量として表記してください。

| 型 | 固形量 | 内容規格 |

|---|---|---|

| 小2号缶 | 55g | |

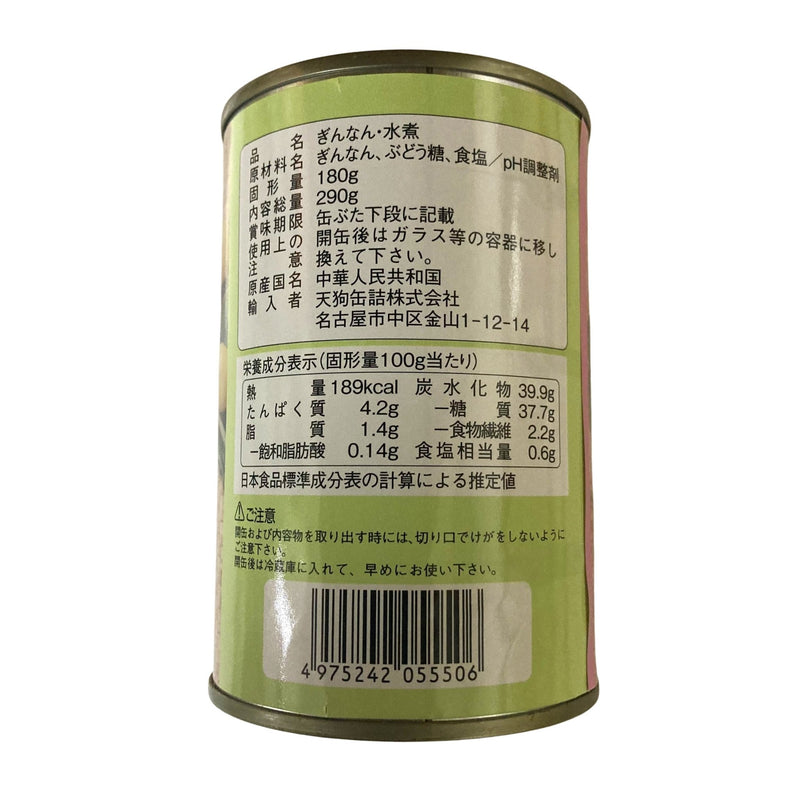

| 7号缶 | 180g | 概ね70ー100粒 |

| 2号缶 | 500g | 概ね170-200粒 M |

| 1号缶 | 1,800g | 概ね600-700粒 M |

内容量とは、商品そのものの重さや体積を指しており、容器やラップ、たれ、わさびなど(これらを風袋(ふうたい)といいます)は、内容量には含まれません。

内容量の表示方法は?内容量は、100gや1個などと分かりやすい単位をつけて表示することになっています。 基本的には固形物であれば、g(グラム)や個数などをつけて表示し、液体の場合はml(ミリリットル)やCCで表示することが多いようです。

内容量の単位は?

また計量法では、加工食品の内容量は重量(kg・g)、体積ℓℓ・mℓ)のどちらの単位で表示してもよいことになっています。 どちらで表示するかは製造・販売元が決めますが、容器に詰める中身を重量で量っている商品はkg・g、体積で測っている商品はℓ・mℓで表示されるのが一般的のようです。義務表示事項としての内容量の表示は、その製品の実際の内容量を表示する必要があるため、通常の製品より増量した製品にあっては、通常製品の重量ではなく増量後の重量を内容量として表示が必要です。

缶詰の固形量はどのように表示しますか?

固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(例:ももの缶詰など)にあっては、内容量に代えて、固形量及び内容総量をそれぞれ「グラム(g)」や「キログラム(kg)」等の単位で、単位を明記して表示します(固形量の管理が困難な場合を除く。)。

缶詰・びん詰・レトルトの賞味期間はどのくらいですか? 缶詰の賞味期間は製造日から主に3年です。 果実など一部の缶詰は2年にしているものもあります。 また、びん詰の賞味期間は製造日から主に1~1.5年、レトルトの賞味期間は製造日から主に1~2年です。

豆腐の内容量は何gですか?

豆腐には、特に決まった規格はありません。 長い年月を経て今のような形や大きさになりました。 現在も消費者 ニーズなどに応じて大きさなどが変化しています。 豆腐1丁は400g程度でしたが現在では100~500gと多様化し、通常では300~350gと小量化 の傾向があります。義務表示事項としての内容量の表示は、その製品の実際の内容量を表示する必要があるため、通常の製品より増量した製品にあっては、通常製品の重量ではなく増量後の重量を内容量として表示が必要です。ミリというのは単位ではなく、「量の大きさ」を表す接頭語と呼ばれるもので、1/1000(10-3)を意味し、本来は「対象物の量」を表す計量単位と組み合わせて用いられます。

内容量を外見上容易に識別できるとは具体的にはどのような状態のことですか。 A 内容量を容器又は包装を開けなくても外から容易に判断することができる場合をいい、例えば 塩鮭であれば「三切れ」等内容数量が容易に判別できる場合をいいます。

パイナップルの缶詰には何が表示されていますか?パイナップルやアスパラガスの缶詰又は瓶詰のうち、冷凍したものを使用したものは、「冷原材料使用」と商品名に近接した箇所に表示します。 グリンピース缶詰又は瓶詰のうち、もどし豆を使用した場合は、「もどし豆」と商品名の近接した箇所に表示します。

缶詰は加工食品ですか?加工食品の種類は、水産練り製品・肉加工品・乳加工品・野菜加工品・果実加工品・油脂食品・嗜好食品・調味料・菓子類・冷凍食品・レトルト食品・缶詰食品・びん詰め食品・インスタント食品等、多岐にわたります(別表参照)。

賞味期限が月だけの場合は何日まで食べられるのでしょうか?

「年月」表示の場合、「表示月の末日」までが実際の賞味期限となります。 例えば、賞味期限が「20年12月」と表示されている商品は、「2020年12月31日」までが美味しく食べられる期限と設定されています。

正しい方法で保存していた場合、賞味期限が3年の缶詰は、賞味期限を半年過ぎても食べられる可能性が高いです。 缶に傷や腐食がなく、中身にも異常がないことを確認してから食べるようにしましょう。豆腐の適量とは 一般的な豆腐の1日摂取目安量は、100~150gであり、1丁の半分から3分の1程度だとされています。 これは、豆腐の栄養素を十分に得つつ、過剰摂取によるデメリットを避けるための量です。1日100~200gが目安

豆腐は1日100~200g(1/3~2/3丁)を目安に取り入れましょう。 この量であればカロリーの摂りすぎの心配が少なく、毎日でも無理なく取り入れられる量です。 豆腐だけでなく、ほかの肉や魚などのたんぱく源や、野菜やきのこ、海藻類なども取り入れ、バランスの良い食事を心がけましょう。