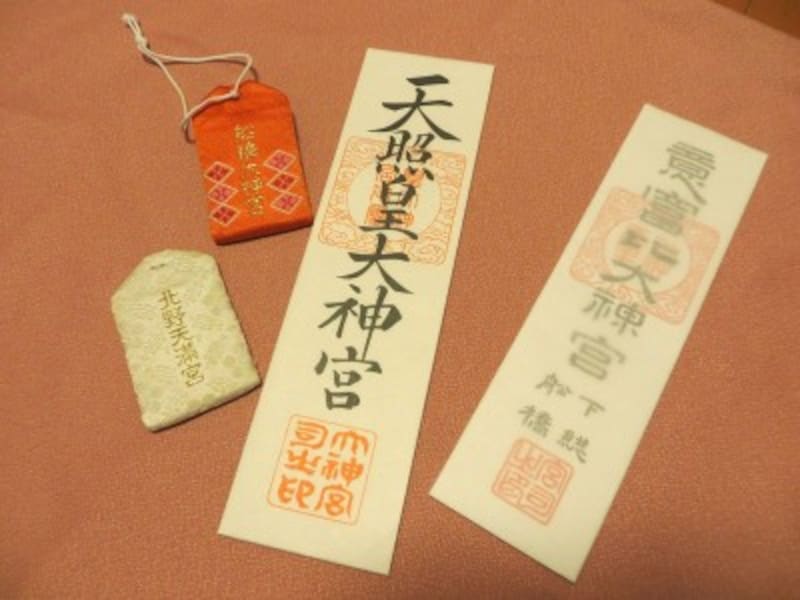

ニュース 古い御札はどうすればいいの?. トピックに関する記事 – 古い御札の処分方法は?

御札の処分方法 御札はできるだけ授かった神社・お寺に返納しましょう。 返納した御札は、寺社で丁寧にご祈祷・供養されたあと、境内にてお焚き上げされます。 「お焚き上げ」とは、お守りや御札を火で燃やし、感謝の気持ちとともに天へお還しする儀式です。自分で処分する場合は、お札やお守りを白い半紙に包み、粗塩をかけて清めます。 お清めをしたら、燃やすか、そのままゴミとして処分しても大丈夫です。 古いお札やお守りを処分するときは、感謝の気持ちを込めましょうね。お札を頂いた神社に「古札納所」(古いお札やお守りを返す場所)があれば、そこに古いお札を納めましょう。 古札納所の近くの賽銭箱に、お焚き上げ料としてお札と同額くらいの料金(1,000円ほど)を納めるのがマナーとされています。

御幣の処分方法は?家庭でお祀りする御幣束は御神体の役割があるため、神社でお焚き上げをするのが一般的です。 神社に備えてある古い札(古札)を納める場所に納めるほか、どんと焼きに合わせて所定の場所および方法で納めます。 また遺品整理の折に遺品整理業者に処分を依頼することもできるでしょう。

神棚の古くなった御札はどうやって返すの?

お札には神様が宿っているという考えがあるため、神社の納札所(古札返納所)やどんど焼きに持ち込む形でのみ処分(返納)が可能です。 お札をお返しする際は、むき身のままではなく白い半紙などに包んで持って行きましょう。 処分費用は、神社によって異なりますが数百円程度の場合が多く、設置されている賽銭箱に納める形が一般的です。神棚や仏壇、神仏像や神仏画、お札やお守りなどは、神仏の拠り所であると考えられています。 それらを処分する際には、仏様や神様に元の場所へ戻っていただく儀式として、お焚き上げを行います。

仏壇のお札はどのように処分しますか?

神社で授かるお札・お守りや、お仏壇のお仏像・掛軸・お位牌は、神仏の依り代(よりしろ)となり魂が宿るとされています。 そのため、ごみとして処分することは避け、神社やお寺にお焚き上げを依頼しましょう。 お焚き上げすることで、物に宿ったご神仏や霊魂に元の場所へ還っていただくことができるとされています。

1.机や床に白い半紙や和紙を広げます。 2.白い半紙や和紙の上にお守りをおき、塩を左に一回、右に一回、最後にもう一度左に一回かけます。 3.この際の塩の量は一掴み程度で十分です。 4.最後は、下に敷いた白い紙にお守りを包み可燃ゴミとして処分します。

御札はいつまで有効ですか?

お札やお守りに効能期限はありません。 ただし、「1年に1回ぐらいは神社にお参りし、お札やお守りを新調してね」という意味で、1年と記載することがあります。 神様はきれい好き。 神様の御霊が宿っているので、お札が変色したり、お守りの端が擦り切れたりしたら、新調したほうがいいでしょう。お守りを返納する際は原則、授かった神社・お寺へ返納することが望ましいとされています。 しかし、旅行先で購入したお守りや、転居等の理由で授かった寺社への返納が困難な場合は、授かった寺社とは違うところへ返納しても問題ありません。お札の処分 お札には神様が宿っているという考えがあるため、神社の納札所(古札返納所)やどんど焼きに持ち込む形でのみ処分(返納)が可能です。 お札をお返しする際は、むき身のままではなく白い半紙などに包んで持って行きましょう。

神棚の中にある「神札」は特に気にならないのであれば、可燃ゴミとして出しても基本的には問題になることはありません。

お札のお焚き上げは無料でできますか?1. 神社・お寺などの宗教施設

お焚き上げする品物によっては費用が発生することもありますが、業者の引き取りと比較した場合、安価なケースが多いです。 また、お札やお守りも納札所に無料で返納できます。

仏壇を処分した後に位牌を残してもいいですか?跡継ぎがいないときの位牌はどうする? 位牌には故人の魂が宿る拠り所としての役割があります。 位牌は仏壇に安置するのが一般的ですが、仏壇を処分した後も手元に位牌だけ残しておき、リビングや寝室などに位牌を安置しても問題ありません。 しかし、跡継ぎがいなくては、位牌も行き先をなくしいずれは処分されてしまいます。

仏壇を自分で処分するにはどうしたらいいですか?

粗大ごみとして処分する

閉眼供養をした仏壇は、宗教上は木の箱といえる状態であるため、粗大ごみとして出すこともできます。 自治体や仏壇の大きさによって処分手数料は変わりますが、小さいサイズのものであればご自身で解体し、燃えるごみとして処分することもできます。

可燃ごみに出すときのルールは? お清めの作法を解説

- 紙を広げて、その上にお札を置く

- 塩を「左・右・左」の順にふりかける

- 紙でお札を包んで、そのまま処分する

自宅で処分する際は、まずお守りを綺麗に包み、その後新聞紙や紙袋に入れます。 そして、地域の不燃ゴミ回収日に出すことが望ましいです。 燃えるゴミとして捨てることが問題となる場合もあるため、地域のルールやマナー、作法も確認しましょう。 また、他の人に迷惑をかけないよう、注意深く行うことが大切です。最も望ましい方法は、お守りを授かった寺社に返納することです。 寺社に足を運んでお守りを返納し、お焚き上げのうえ供養してもらいましょう。 神社には「古神札納め所(古神札納所、古神符納所など)」、お寺には「納札所」と呼ばれる場所が設けられています。 そちらにお守りを返納しましょう。