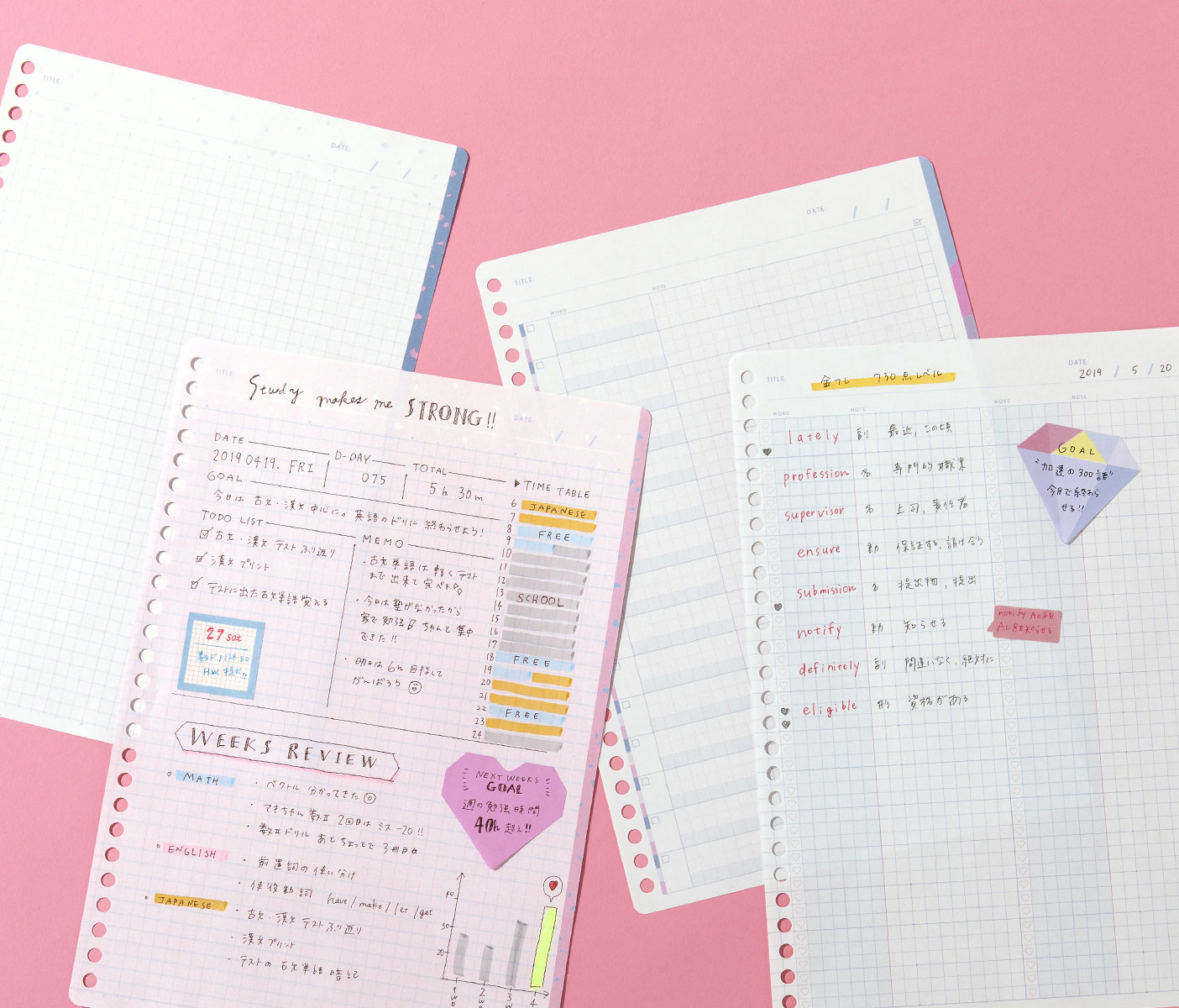

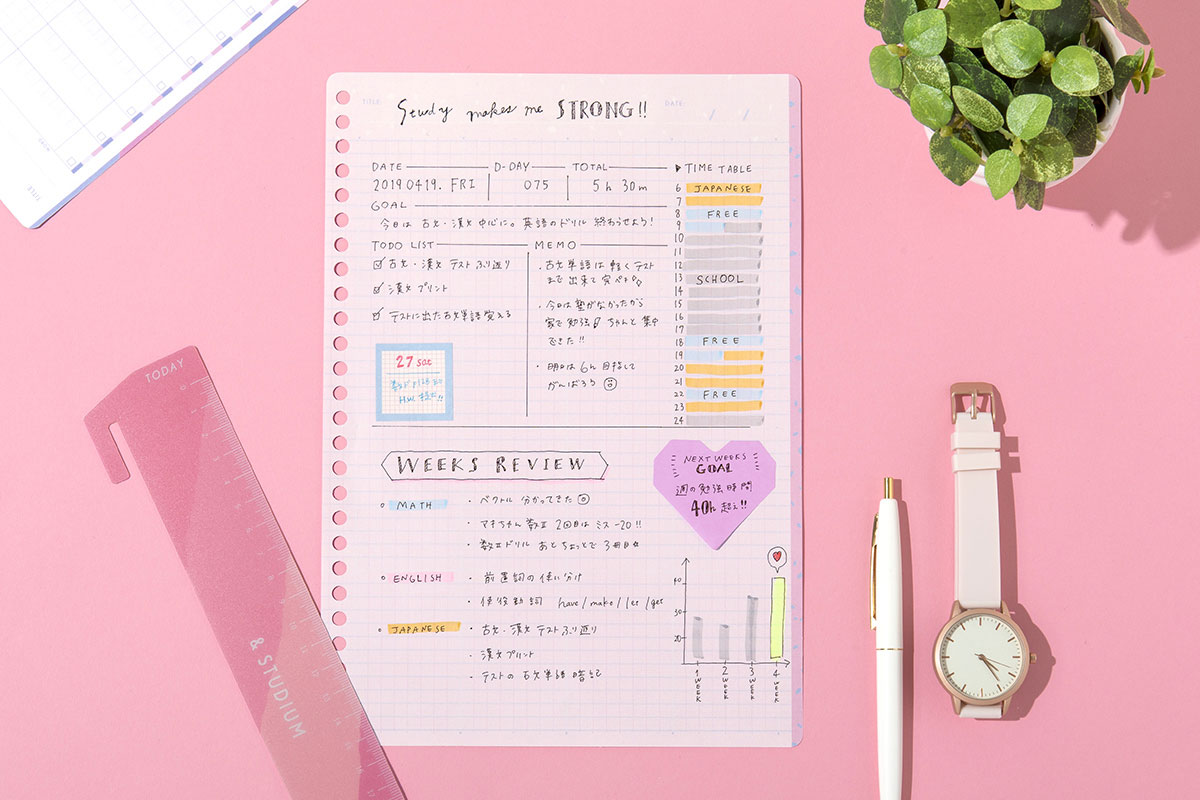

ニュース 勉強法うまいルーズリーフの使い方は?. トピックに関する記事 – ルーズリーフの上手なまとめ方は?

ルーズリーフの整理はその日のうちに

ルーズリーフはその日のうちに整理しましょう。 後回しにしていると、どんどんルーズリーフが溜まり、整理が大変になります。 またルーズリーフはバラバラになりやすいので、書いた日付やナンバリングを書いておくと後で整理しやすいです。たくさんの勉強法がありますが、特に効率よく勉強できるおすすめの方法10選を紹介します。

- 1.計画を立てて勉強する

- 2.時間帯を決めて勉強する

- 仲間と一緒に勉強する

- 音読して勉強する

- 5.録音して学習する

- 7.一冊の参考書と問題集で勉強する

- 8.分散して学習する

- 環境を整えて勉強する

時系列に見たいものはノート、テスト勉強にはルーズリーフ

授業は習った順番をわかりやすくするためにノートで、復習やテスト勉強は必要なところだけまとめたりするのでルーズリーフを使ってます!! 予習して授業で解説受けるタイプは書き込みが多いのでルーズリーフ、歴史など流れで覚えるやつはノート!って感じで分けてます。

ルーズリーフの間に挟むものは何ですか?●

「インデックス」とは、ルーズリーフとルーズリーフの間にはさむ仕切りや、しおりのような役目を果たすアイテムです。 これを「国語」「理科」「数学」や「学校用」「塾用」などカテゴリごとにはさむことで、見たいページにすぐたどり着くことができます。

ルーズリーフ 何ミリがいい?

行間の幅にもそれぞれ種類があって、1行ずつ書き込みやすく文章を読み返しやすいものなら6~7mm幅、1行おきに文字を書くなら5mm幅を選ぶとよいでしょう。 また、ゆったりと書き込みたい場合には8mm幅もありますよ。教えてください。 一般的に凹凸のある面が表(オモテ)、比較的平滑な面が裏(ウラ)となります。

覚えやすい勉強法はありますか?

効率良く記憶できるおすすめの暗記方法7選

- 1. 書いて覚える 目で見て覚えようとするよりも、手も一緒に動かす方が覚えやすくなります。

- 音読して覚える

- 暗記ペン&チェックシートを利用する

- 身体を動かしながら覚える

- 5. 人に伝えることで覚える

- 6. 関連したものをまとめて覚える

- 7. 絵や動画などを利用して覚える

脳科学者の茂木健一郎氏によると、朝、目覚めてからの約3時間は、脳が1日の中で最も効率よく働く「脳のゴールデンタイム」。 朝から午前中にかけてはドーパミンやアドレナリンが多く分泌されるため、やる気や集中力が高まり、効率よく勉強に取り組むことができます。

ルーズリーフのデメリットは?

ルーズリーフのデメリットは、バラバラになり、失くしやすく、管理が面倒なことです。 筆者もよくしてしまうのですが、時間がないときやちょっと手を抜いたときなどに、ルーズリーフを教科書に挟んだり、クリアファイルに入れたりしてしまいます。教科書は「古紙」や「燃えるごみ」として捨てる

ノートや参考書、問題集も教科書と同じ捨て方で問題ありません。細横罫(C罫):小さな文字にもぴったりな罫幅5mmの横罫です。 1行ごとにあけて使うなど、好みに合わせてお使いいただけます。 太横罫(U罫):大きめの文字にも適した罫幅8mmの横罫です。

勉強用にはB5がおすすめ 最も普及しているノートのサイズはB5です。 B5は日本規格で、国際規格のA4よりひと回り小さなサイズとなっています。 大きすぎないので、机の上に広げて使用しやすいですよ。

ルーズリーフのAとBのどちらがいいですか?A罫は7mm罫線で、幅が広いため1行ずつ書き込みやすいのが特長です。 B罫は6mmで読みやすいことから多くの方が利用しており、C罫は5mm罫線で幅が狭いため、1行おきに文字を書き込むのに適しています。

暗記 朝夜どっち?人間の記憶は睡眠中に整理され、長期記憶として定着しますので、特に就寝前は最も暗記に効率の良い時間帯です。 また、起床後の疲れが取れた脳の状態は良好ですので、朝に前日の暗記の復習をすれば相乗効果での記憶の定着が期待できます。 暗記科目に苦手意識を持っている方は、効率良く暗記できる時間帯を意識してみてはいかがでしょうか。

15分勉強法とは?

15分勉強法とは、はじめから勉強の一区切りを15分間に区切って行うもので、勉強時間を長く持続させるよりも、15分に区切って行った方が集中的に行うことで、効率的に勉強できるとしています。

全国の中学3年生の勉強時間数の平均は約2時間です。 高い志望校を目指す人、必ず合格したい人は3倍の6時間を目標にしましょう。 最低限に抑えたい人はまずは2時間を目指すといいでしょう。 プロセスを評価してくれる人がいたり、学校や教科書の理解ができていたほうが実現は容易です。中学生の学年別の平均勉強時間は以下のようになります。 中学生の学年別の平均勉強時間は、1年生が1~1.5時間、2年生が1.5~2時間、3年生が2~2.5時間程度といわれています。ノート プリントと同様にノートも学校生活では必需品です。 そのため、使わなくなったノートも教科書と一緒に資源ごみで捨てましょう。 ノートも教科書と同様に紐で縛るか紙袋に入れて処分します。