ニュース 初盆のお供えのお返しは入りますか?. トピックに関する記事 – 初盆のお返しでタブーとされるものは?

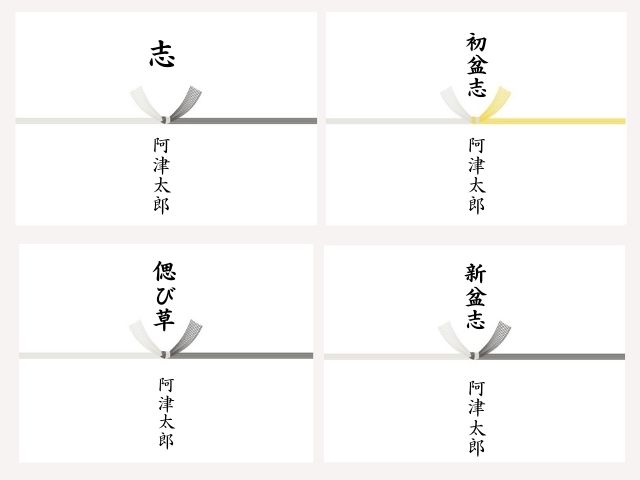

初盆のお返しに贈ってはいけないタブーとされる品物の基準は、香典返しと同じです。 つまり、香典返しでタブーとされているものは、初盆のお返しでも贈ってはいけません。 香典返しでNGの四つ足生臭もの、おめでたいときの贈りものに使われる昆布・かつおぶし、後に残る置物は、初盆のお返しでもタブーです。初盆のお供えのお返しにも、熨斗は必要です。 宗派によって違いがありますが、黒白や黄白などの弔事用の水引の熨斗を使用します。 表書きには、「志」や「初盆志」、関西地方では「粗供養」と書いて贈ります。 のしの下部には、贈り主(自分自身)の名字を書きましょう。初盆・新盆のお返しの予算はいただいた分の半額程度から3分の1程度が目安といわれます。 一般的なお香典やお供えの相場は3,000円~10,000円といわれますから、当日のお返しは1,500円~5,000円を目安に用意しておくとよいでしょう。

初盆のお返しののしはどうすればいいですか?お返しを贈る場合は、のし上は「志」 、「初盆志」、「粗供養」などとします。 多く用いられるのは「志」、関西地方は「粗供養」などが用いられます。 のし下は「施主の氏名」とするのが一般的です。

普通のお盆のお返しは何が一般的ですか?

お盆のお返しは「消えもの」が一般的

お盆のお返しとして定番なのは、長期保存が効く和菓子や焼き菓子、洗剤などの消耗品です。 また、夏でのさらっと食べられるそうめん、水ようかん、フルーツ入りのゼリーなどのお盆のお返しとして向いています。初盆に香典をいただいた方に、当日渡すものを「引出物」と呼びます。 引出物は前もって準備しておき、当日直接お渡しするのが一般的。 お渡しする商品の金額は1,000円~2,000円程度のものが多いようです。

初盆のお供えのお返しにはお礼状は必要ですか?

初盆のお礼状・挨拶状(文例・例文)

お返しには、必ず挨拶状(お礼状)を添えてお渡しします。 これは、参列頂いた方に当日お渡しする場合、配送の場合どちらの場合でも必要となりますので、必ず準備をしましょう。

初盆は仏様がこの世に初めてお帰りになる大切な行事。 親族や知人を招いて会食したり、お経をあげてもらったりして盛大に供養を行います。 初盆法要の列席者からいただく御仏前(現金)やお供え物、提灯代にお返しは不要といわれています。 それはなぜでしょうか。

初盆の盆供のお返しの相場は?

初盆のお返しの予算は、いただいた金額の3分の1~半額程度が一般的です。 初盆に出席される方は、お香典(お供え)として3,000~10,000円程度のご予算で用意される方が多いため、それに対するお返しとして、1,500~3,000円程度の品物を用意します。 後日お返しする場合も同様の予算になります。お金の場合は「御仏前」「御供物料」という呼び方をされます。 また、初盆の場合のお供えは特に「初盆御見舞」や「御提灯代」として持参されることもあります。 これに対するお返しは「初盆のお返し」「初盆志」「新盆志」、西日本では「初盆志」と呼ばれることが多いです。お盆期間中に来て頂いた方へのお返しは事前に用意し、初盆・新盆・お盆期間中に送って頂いた「お供え」「香典」などのお返しは、金額の「半返し」を目安に、お盆後から8月末までに発送します。

お返しは不必要な場合

香典はなく、お供え物だけをもらったときは、お返しをするかしないか迷うところですよね。 もし、自宅で法事などを行い、食事をふるまったのであれば、とくにお返しはしなくても失礼には当たりません。 食事がお供え物のお返しができているので、お返し返さなくても大丈夫です。

お供えの現金はお返ししますか?基本的に、香典(現金)以外のお供え物に対してお返しは不要と考えられています。 葬式や法事ではお供え物として盛籠(もりかご)や、祭壇の周りに飾る供花をいただくことがあります。 香典以外のお供え物には基本お返しは必要ないと考えられているため、後日お礼状にて感謝の気持ちを伝えましょう。