ニュース 健康診断書 何日かかる?. トピックに関する記事 – 健康診断書は何日で届きますか?

2〜6週間後が一般的、翌日発行の医療施設も 会社などが実施する健康診断を受けたのち、結果が届くまでの期間は医療施設によって異なります。 一般的には2〜6週間後に郵送で受け取ります。 なかには、一部の検査結果を除き、即日や翌日に診断結果を発行する医療施設もあります。健康診断結果はいつ分かる 健康診断の結果は、一般的には受診してから1週間から2週間で受け取ることができます。 ただし、2月から4月頃は、新卒者が雇い入れ時健康診断を受ける時期と重なり、結果を受け取るまでに1か月程度かかる場合もあります。診断書の作成期間は病院によって異なっています。 診断を受けた当日に発行してくれる病院もありますが、基本的に2週間前後の日数が必要になると考えておくと良いでしょう。 診断書の発行に日数がかかる場合は、後日受け取りに行きます。 また、医療機関によっては、作成した診断書を郵送(※)してくれるところもあります。

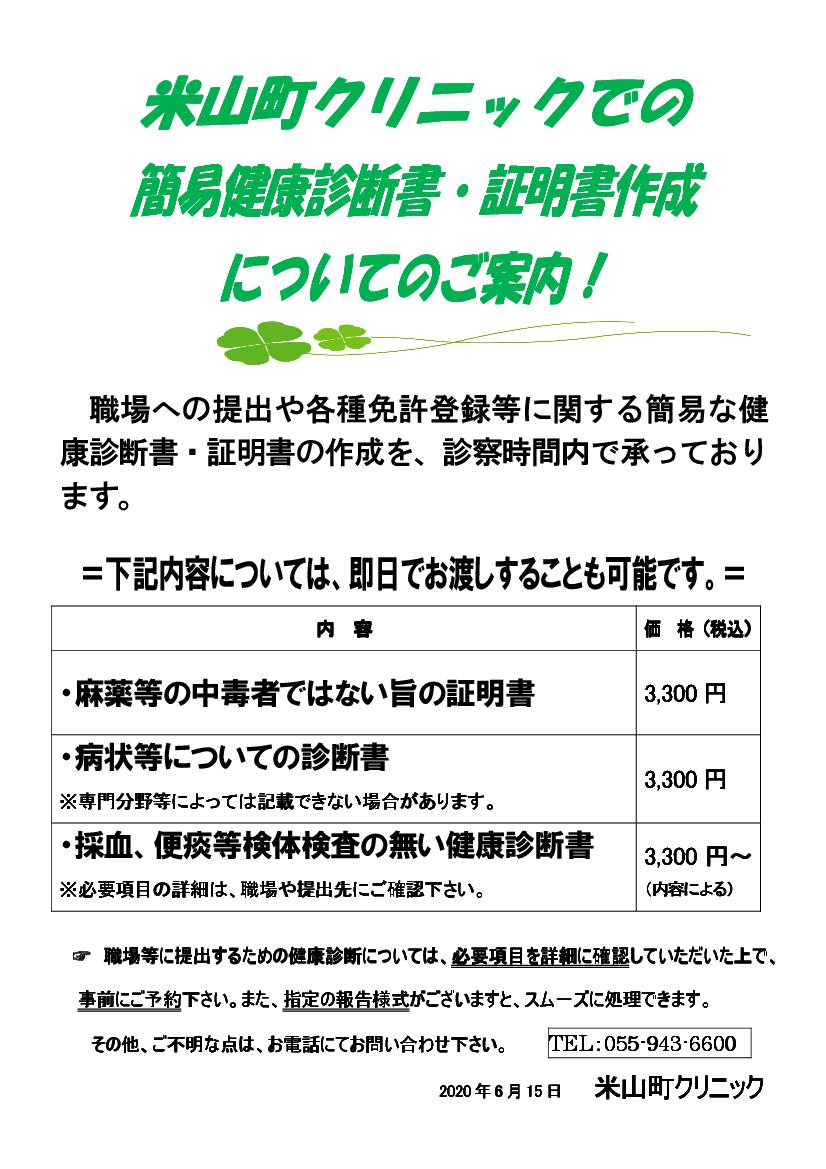

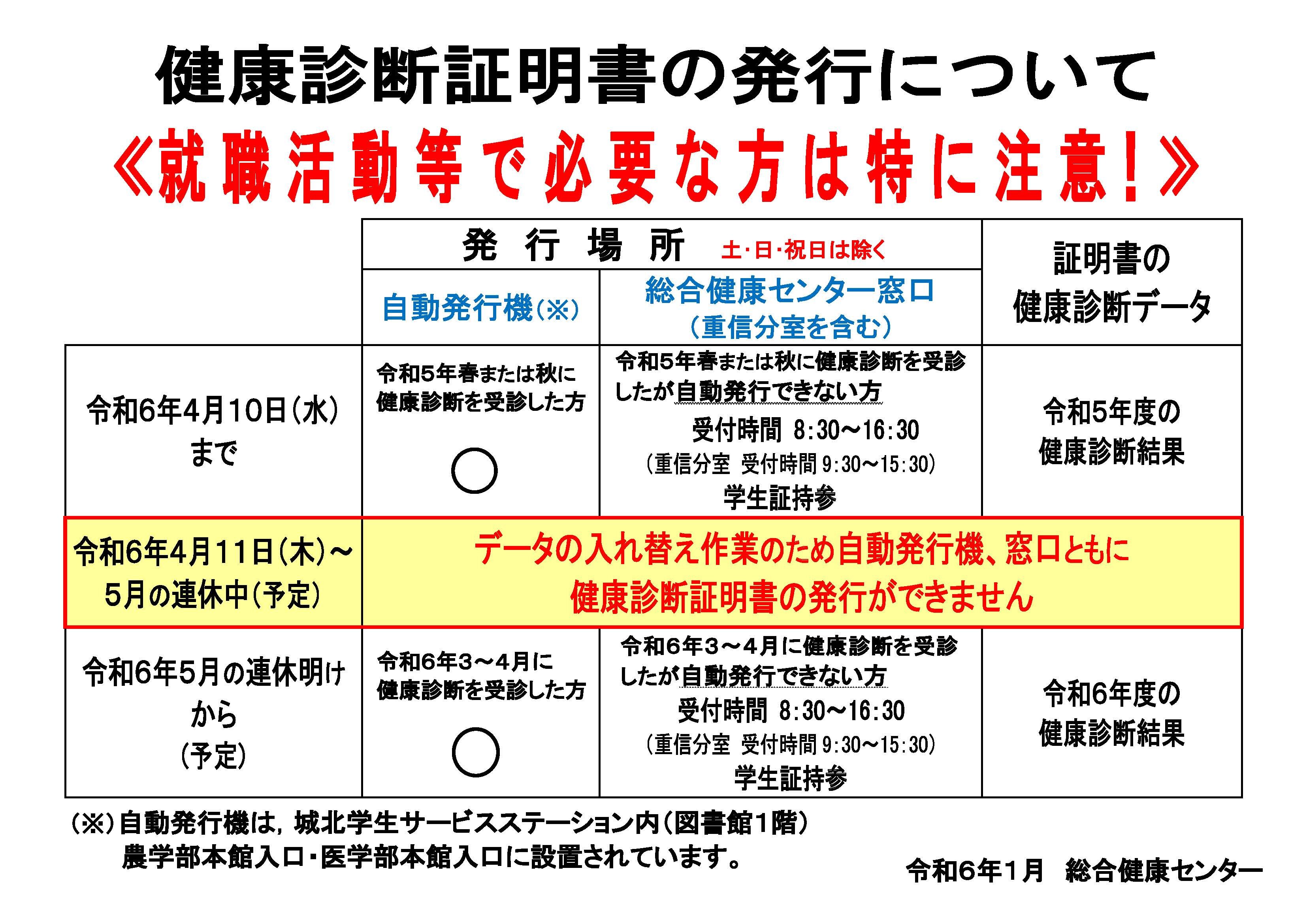

就活で即日発行できる健康診断書はありますか?就職活動中に、急に就職先が決まったときなどは、即日の健康診断証明書の発行が必要になります。 大学などの場合、各学校の保健管理センターでは、即日~3日程で発行してくれる学校もありますが、通常はどうしても日数が必要になります。 その際は、一般の病院で健康診断を受け、健康診断証明書を発行してもらいましょう。

健康診断の結果は会社に届きますか?

健康診断結果を受診した従業員に通知する

個人票のフォーマットは、厚生労働省の『労働安全衛生規則関係様式』のページからダウンロード可能です。 個人票の内容は5年間保管する義務があります。 なお、健康診断結果が従業員の自宅に直接届くケースもあります。診察が終わって一旦帰宅してからでも、診断書をあとから書いてもらうことはできます。 カルテなどの診療記録は法律で5年間保管が義務付けられているため、すぐに記録が無くなることはありません。 大きな病院では、診断書専門窓口があるケースが多いので問い合わせてみましょう。

健康診断の料金はいくらですか?

健康診断の費用 健康診断の費用は自由診療なため様々ですが、相場としては定期健康診断で5,000円〜15,000円/人が多いです。 企業の定期健康診断は人数が多いため、見積もりを取る医療機関もあります。 また、健康診断の費用は全額企業負担とすることが定められています(労働安全衛生法66条)。

受診項目・当日の混雑状況により変わってきますが、目安として1.5~2時間程度です。

欠勤何日で診断書?

≪欠勤時の医師の診断書について≫

当社の就業規則の(欠勤条項)の中に「疾病による欠勤が3日以上に及ぶ場合は、医師の診断書を提出しなければならない。」 という条文があります。料金 健康診断証明書の費用は学校の規定によりますが、有料になります(おおむね 100円~500円)。 所定の書式や英文を希望する場合、費用が異なることもありますので、確認してみましょう。 学校で健康診断を受けていない方は、一般の医療機関で健康診断を受け、健康診断書または健康診断証明書を入手することになります。提出期限までに健康診断書が間に合わない場合、すぐ採用担当者に連絡を入れましょう。 就活やビジネスにおいて、事後報告はNG。 報告が後手に回れば回るほど、採用担当者からの印象は悪くなってしまいます。 そのため、健康診断書の提出が間に合わないと分かった段階で、採用担当者に連絡し、指示を仰げば問題ありません。

健康診断書を郵送する場合、原本送付が基本(コピーNG)です。 また、クリアファイルに入れて送りましょう。 もし、医療機関から封書されて受け取ったなら、開封せずに封筒ごと企業宛ての封筒に入れるのがマナーとされています。 さらに、必ず送付状を添えます。

診断書は後で貰えますか?診察が終わって一旦帰宅してからでも、診断書をあとから書いてもらうことはできます。 カルテなどの診療記録は法律で5年間保管が義務付けられているため、すぐに記録が無くなることはありません。 大きな病院では、診断書専門窓口があるケースが多いので問い合わせてみましょう。

診断書を書いてもらうには何が必要ですか?運転免許証、写真付身分証明証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など氏名・住所・生年月日等の記載のあるもの(なるべく顔写真入りの証明書をご提示下さい。)

健康診断は自己負担ですか?

従業員の健康診断における費用は、基本的に企業負担です。 しかし労働安全衛生法に定められていない一部の健康診断は、従業員の自費負担にすることもできます。 従業員の自費負担にできるのはオプション検査や人間ドック、再検査などです。 ただし、産業医が診断結果を必要と判断した場合、企業側が費用を負担するのが望ましいでしょう。

健康診断は、健康状態を把握するための検査です。 病気の治療が目的ではないため、健康保険を適用することはできません。 そのため、健康診断や人間ドックは、保険適用外になります。食事は検診の前日夜9時頃以降は摂らないのは同じですが、水分は水やお茶であれば、その後も摂取し続けても差し支えありません。 夜間にのどが渇いた時や朝の目覚めの時も、コップ1杯程度の水やお茶であれば普通に飲んでも大丈夫です。―4日以上の欠勤を行う際は医師の診断書を提出させるようにします。 あらかじめ、就業規則などで「従業員が4日以上欠勤をするときは医師の診断書を提出すること」と、定めておくと、会社としては休業の見込み日数を把握することができるので、傷病手当金の申請を行うかを判断するのに有効です。