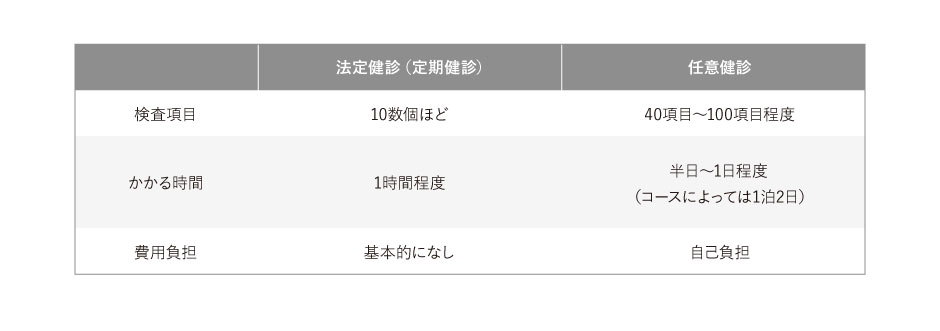

ニュース 健康診断の自己負担額はいくらですか?. トピックに関する記事 – 協会けんぽの一般健診の自己負担額はいくらですか?

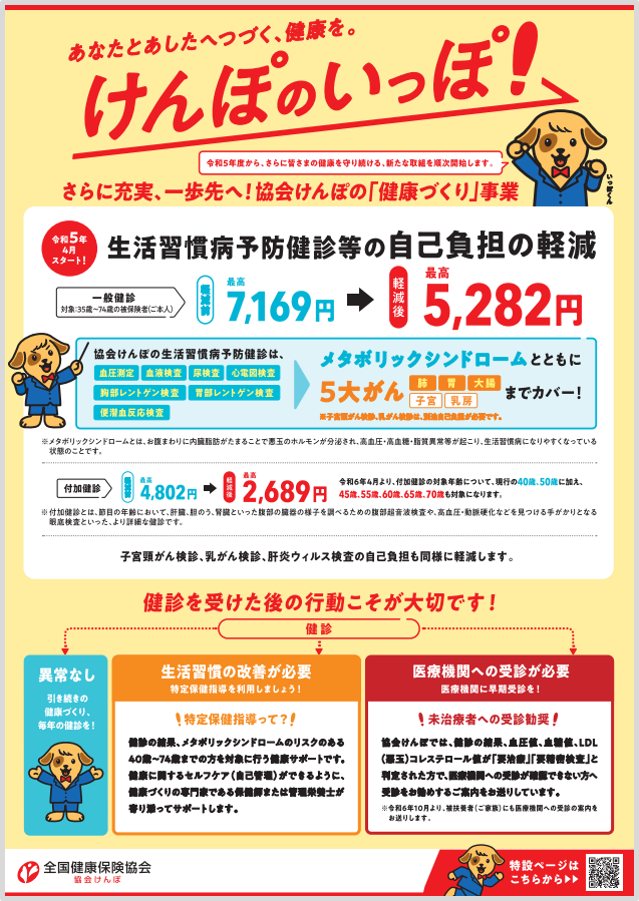

受診健診機関窓口での自己負担(支払い)額は5,282円(令和4年度は7,169円) となります。 ※ 自己負担額は健診機関によって多少異なります。 他健診の種類や費用(子宮頸がん・乳がん・付加健診・肝炎ウイルス検査等)は、次の資料をご覧ください。 検査の目的等は、次の資料をご覧ください。個人で受診する際も自由診療となり、費用は基本的に全額自己負担です。 費用は健康診断の内容や医療施設等によって異なり、3,000〜12,000円程度とばらつきがあります。 個人の場合、どこで健康診断を受けられるかについては、内科や消化器科などのクリニック、総合病院、健診センターなどで受診できます。健康診断の自己負担は違法? 一般的に、健康診断における自己負担が法的に認められるかどうかは、雇用契約により異なります。 しかし、基本的には健康診断自体は雇用主の負担であるとされています。 法的には、健康診断に必要な費用は企業が負担すべきであり、従業員にその負担を求めることは難しい場合があります。

健康診断はどこまで会社が負担してくれるのか?会社負担となる4種類の健康診断

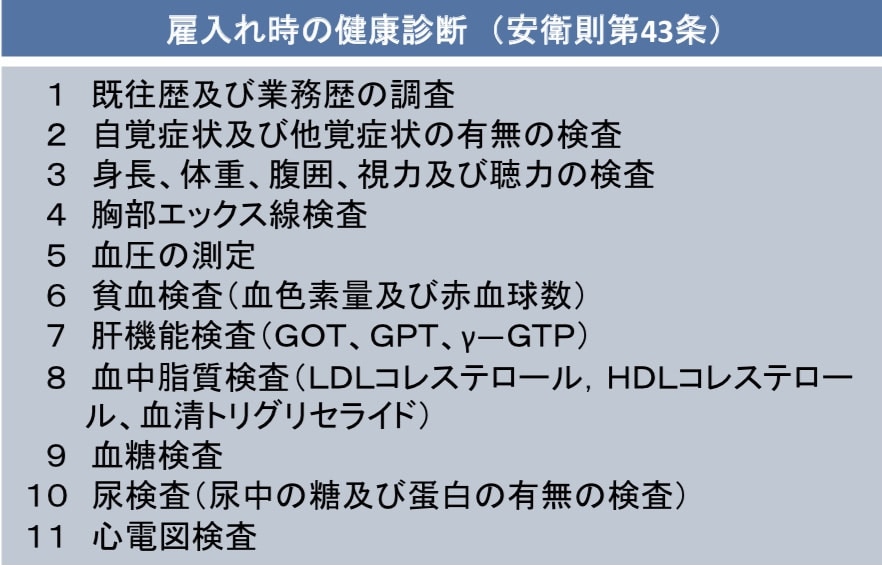

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

協会けんぽの自己負担割合は?

医療費は、協会けんぽが8割(小学校入学年度以降は7割)を負担し、残りの2割(小学校入学年度以降は3割)は受診したみなさまの自己負担分となりますが、市区町村が補助を行っており、自己負担が抑えられています。赤ちゃんの1ヶ月健診にかかる費用は、一般的に保険診療外のため自己負担となります。 自治体によっては、受診した分の費用を助成する制度を設けていることがあります。 費用は医療機関によって異なりますが、5000円~1万円ほどがおおよその目安になります。

健康診断はお金がかかるものなの?

健康診断は法律により企業に実施が義務付けられているものですので、費用は企業が全額負担することが労働安全衛生法にて定められています(※)。 健康診断は保険適用外のため自由診療となり、費用はさまざまです。 定期健康診断の場合、一人当たり5000円~15000円前後に設定している医療機関・健診機関が多いようです。

アルバイトの健康診断の費用は会社負担が原則

実施義務は企業にあるため、費用は基本的に全て企業側が負担すべきものとされています。 健康診断は保険適用外になるため自由診療になります。 定期健康診断の場合、相場は1人5,000円〜15,000円前後とさまざまです。

健康診断の会社負担の領収書はどうやってもらうの?

2)費用と領収書の発行について

受診費用は保険適用外のため、全額自己負担となります。 医療施設によっては、診断書の発行はオプションで別料金となる場合もあるため、確認しておきましょう。 会社によって対応は異なりますが、受診費用を立て替える場合は、後日経費精算時に会社から領収書の提出を求められます。従業員の健康診断における費用は、基本的に企業負担です。 しかし労働安全衛生法に定められていない一部の健康診断は、従業員の自費負担にすることもできます。 従業員の自費負担にできるのはオプション検査や人間ドック、再検査などです。 ただし、産業医が診断結果を必要と判断した場合、企業側が費用を負担するのが望ましいでしょう。2高齢者が窓口で支払う医療費の負担割合は? 私たちが病気やケガをして病院にかかったとき、窓口でご自身が何割を負担しているかご存じですか。 医療費の窓口負担割合は、年齢や所得によって異なりますが、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担です。

平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方 (誕生日が昭和19年4月2日以降の方) 70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割から2割になります。

1ヶ月検診のお金は返ってきますか?Q:1か月健診代(3,900円)、血液型検査(3,300円)は保険証・乳児医療証ができたら返金されますか? A:1か月健診代・血液型検査は自費診療ですので、返金対象外です。

一ヶ月検診は保険がききますか?1ヶ月健診は、保険診療の適応外とされる自由診療です。 自由診療は医療機関ごとに料金を設定するため、健診費用が異なります。 また、赤ちゃんの1ヶ月健診は義務ではありません。 任意の乳児検診の場合は助成の対象とならないため、自己負担となるのです。

健康診断費用はどのように仕分けますか?

健康診断の勘定科目は原則「福利厚生費」です。 従業員に健康診断を受けさせるのは会社の義務として法律で決められています。 ただし、役員の健康診断の費用のみ会社が負担する、といった場合は給与として扱われて所得税の対象になります。

個人事業主は健康診断費用を経費にできる? 個人事業主自身や青色事業専従者の健康診断費用を経費に計上することはできません。 ただし、従業員を雇用している場合は、従業員の健康診断費用であれば福利厚生費の勘定科目で経費計上できます。会社に義務付けられている健康診断の費用は、全額会社の負担とすることが労働安全衛生法によって定められています。 また、健康診断は保険が適用されず、自由診療のため医療機関によって費用が異なりますが、従業員1人につき5,000~15,000円が相場です。健康診断中、パートやアルバイトに時給を支払うかどうかについては、法律に明記はありません。 しかし、上記と同様の厚生労働省による通達では、「受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」と記載されています。 通常は、時給を支払うかどうかについては労使協議により決定できると考えられます。