ニュース 健康診断の扶養家族は会社負担ですか?. トピックに関する記事 – 健康診断 会社負担 どこまで 家族?

従業員の家族や配偶者は、健康診断実施の対象となりません。 企業が健康配慮義務を負っているのは、あくまで従業員のみであるためです。 企業は従業員の家族については責任をもつ必要はありませんので、従業員の家族や配偶者は健康診断の対象に入れなくても問題ありません。被扶養者(家族)は被保険者本人同様に毎年度に一度の健康診断を原則無料で受診することができます。労働者に対しての健康診断は年1回、会社が健康診断を受けさせる義務がありますが、扶養に入っている方の健康診断はどうなるのでしょうか。 扶養に入っている方の健康診断は、会社の義務ではありませんので、扶養に入っている方はご自身で健康診断を受けなければなりません。

扶養に入ると健康保険料はどうなる?被扶養者(家族)も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。 健康保険上の保険料は、被保険者(本人)に対するものですので、被扶養者(家族)が何人いても保険料は変わりません。 保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。

社会保険の扶養家族の健康診断は?

被扶養者(家族)は被保険者本人同様に毎年度に一度の健康診断を受診することができます。 特に定期的なご案内はしておりませんので、各自健康保険組合ホームページの健診予約サイトもしくは電話にて契約医療機関を予約し受診してください。会社負担となる4種類の健康診断

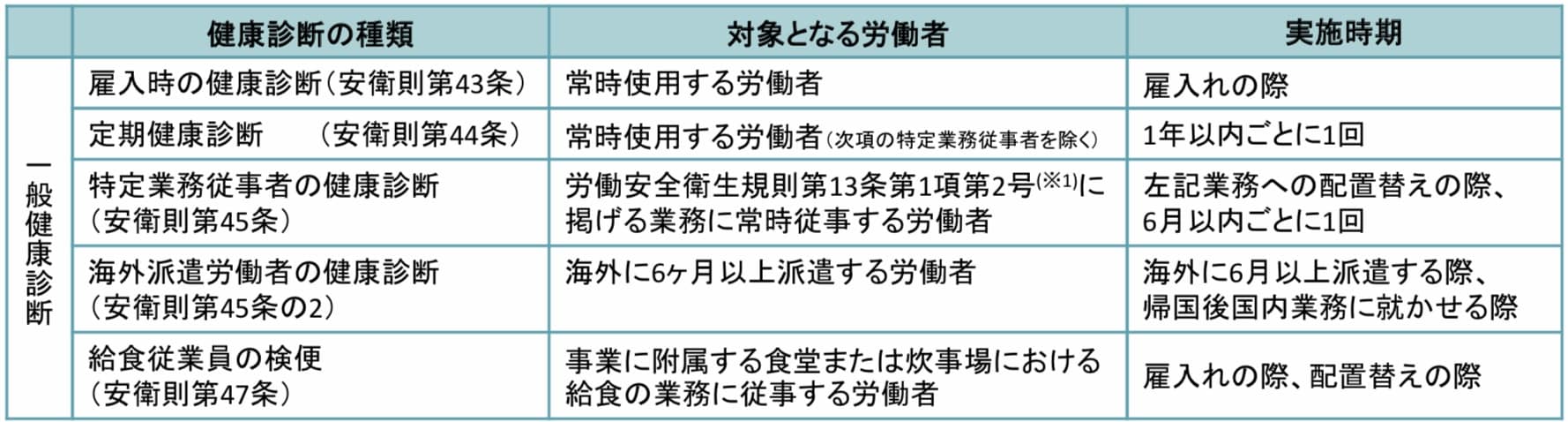

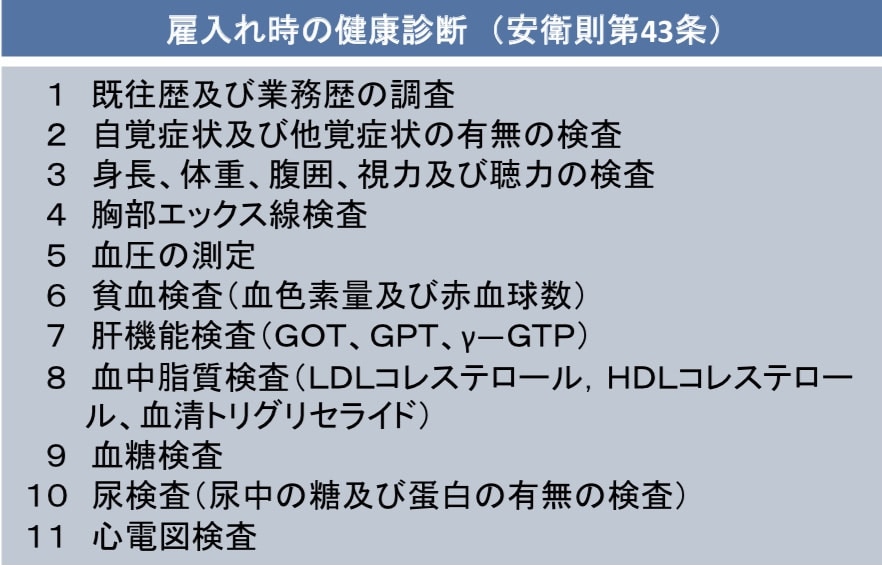

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

健康診断の費用は誰が負担するのですか?

健康診断の費用は従業員の自費? 会社負担? 健康診断の費用は、法律で企業が全額負担するよう労働安全衛生法で定められています。 つまり健康診断を従業員が受けたときにかかる料金は、企業側が全額負担にしなければいけません。

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

健康診断は会社がどこまで負担するのですか?

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。配偶者の健康保険の被扶養者になった人は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金保険料の納付義務がなくなります。 たとえば、夫の扶養に入った妻は、健康保険料、年金保険料とも負担がありません。 一方、親や子など配偶者以外を健康保険の被扶養者にした場合、被扶養者自身の年金には影響がありません。

社会保険の扶養とは、会社員などの配偶者が自分自身では健康保険、および厚生年金に加入しなくても済む仕組みのことをいいます。 会社員や公務員は、勤務先において健康保険・厚生年金に加入します。 そして健康保険料・厚生年金保険料の1/2を負担しなければなりません。

パートの健康診断は自己負担ですか?健康診断の費用は会社が負担してくれる

健康診断の費用は、法律上は負担者の記述がありません。 ただ、正社員や所定労働時間の3/4以上働くパートやバイトであれば、会社に健康診断を受診させる義務がある以上、厚生労働省からの通達では、費用は、会社が全て負担することとされています。

社会保険料は扶養家族がいるとどうなる?社会保険の扶養に入ると、配偶者であれば年金や健康保険料の支払額が安くなり、給与から社会保険料が引かれないため、扶養に入っていないときよりも収入の手取り額が増えます。 特に、健康保険料は収入に応じて負担額が増えるため、扶養に入ることで支払負担が軽減されます。

健康診断の支払いは会社負担ですか?

健康診断は、法によって定められた会社の義務です。 そのため、費用は全額会社負担であることも義務化されています。 従業員が希望して受けた検査や再検査では必ずしも費用を会社が負担する必要はありませんが、従業員への安全配慮義務の観点から、費用の一部または全額を負担する会社もあります。

Q. 扶養に入ると夫の給料は減りますか? A. 妻が夫の扶養に入っても夫の給料が減ることはなく、控除を受けられるようになるため、手取り額が増えます。妻が夫の扶養に入るデメリット

- 【税制度上のデメリット】収入を一定額以上増やせない

- 【健康保険制度上のデメリット】妻の年金が少なくなる

- 【健康保険制度上のデメリット】妻の健康保険からの給付が一部制限される

社会保険の扶養とは、会社員などの配偶者が自分自身では健康保険、および厚生年金に加入しなくても済む仕組みのことをいいます。 会社員や公務員は、勤務先において健康保険・厚生年金に加入します。 そして健康保険料・厚生年金保険料の1/2を負担しなければなりません。