ニュース 保険診療の自己負担額はいくらですか?. トピックに関する記事 – 70歳から74歳の自己負担限度額はいくらですか?

1ヶ月の医療費が自己負担限度額を超えた場合

| 区分 | 自己負担限度額(1ヵ月あたり) |

|---|---|

| 外来・入院(世帯ごと) | |

| 一般 (標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 《多数該当:44,400円》 |

| 低所得者Ⅱ | 24,600円 |

| 低所得者Ⅰ | 15,000円 |

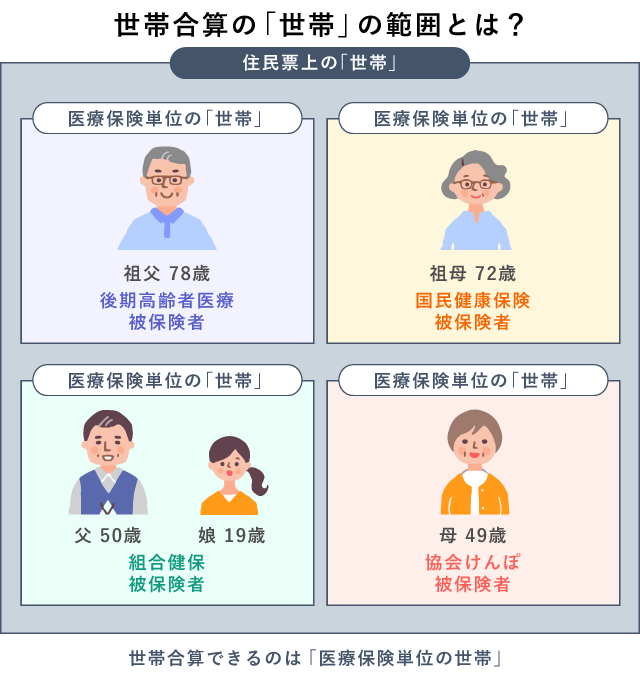

私たちが患者として負担する医療費の割合は、原則的には、かかった医療費の3割となっています。 ただし、義務教育就学前の子どもでは2割、70歳以上75歳未満の被保険者は所得に応じて2割または3割、75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者は所得に応じて1割または3割となっています。自己負担上限額は、受給者と同じ医療保険に加入する者の市町村民税(所得割)によって決定 されます。 指定難病による医療を受けた場合は、その月の自己負担額を合算し、自己負担上限額(月額) まで達した時は、それ以上の自己負担はなくなります。 (複数の医療機関を受診した場合も、自 己負担額は合算されます。)

健康保険料の自己負担額はいくらですか?

| 社会保険(社保) | 健康保険 | 厚生年金保険 |

|---|---|---|

| 従業員の自己負担割合 | 50% | 50% |

2023/05/29

70歳の自己負担限度額はいくらですか?

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳から74歳までの者は、2割※(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳未満の者は3割。 6歳(義務教育就学前)未満の者は2割。

自費診療は全額自己負担ですか?

自由診療の医療費は全額自己負担(10割負担)となる 自由診療は公的医療保険が適用されないため、医療費は全額自己負担となります。 また、公的医療保険で使える高額療養費制度やそれに類する制度は一切ないので、医療費が高額になればその分だけ経済的に大きな負担になります。

この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。 また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

自己負担限度額の上限はいくらですか?

Q2. 自己負担限度額は誰でも同じなのですか?

| ひと月の上限額(世帯ごと) | |

|---|---|

| 現役並み | 80,100円+(医療費ー267,000円)×1% |

| 一般 | 57,600円 |

| 住民税非課税等 | 24,600円 |

| 15,000円 |

・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳から74歳までの者は、2割※(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳未満の者は3割。 6歳(義務教育就学前)未満の者は2割。70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割から2割になります。 (例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月まで3割負担、5月から2割負担になります。)

75歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

70歳以上で3割負担になるのは年収いくらからですか?「現役並み所得者」と呼ばれる年収約370万円以上の人は、70歳以降もずっと3割を自己負担することになっており、仕事をしていたり、年金が高かったりして、一定以上の収入がある人は、医療費の負担も高くなるのだ。

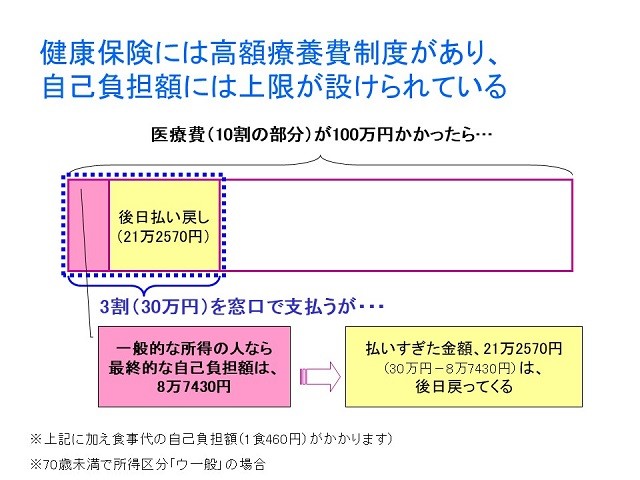

医療費100万円で自己負担額はいくらですか?医療費が100万円かかった場合でも、公的医療制度を適用することで実際の負担額は8万7430円で済むことが分かりました。 日本では国民皆保険制度を採用しており、すべての人が健康保険制度に加入しています。 医療費の自己負担額は、現役世代では3割、後期高齢者では年収によって1~3割の負担率です。

自費診療料金とは?

診療には保険診療と自費診療があります。 保険診療では、患者様が負担するのは治療費の1〜3割で残りは国や自治体が負担しています。 自費診療では、治療費の全額を患者様が負担するものになります。

それぞれの年齢層における一部負担(自己負担)割合は、以下のとおりです。 ・ 75歳以上の者は、1割(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳から74歳までの者は、2割※(現役並み所得者は3割。)。 ・ 70歳未満の者は3割。70歳となる誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、窓口負担は69歳までの3割から2割になります。 (例えば、平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月まで3割負担、5月から2割負担になります。)窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。