ニュース 伝導性とは?. トピックに関する記事 – 「伝導性」の読み方は?

「伝導性(でんどうせい)」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書導電性とはその名の通り、電気を通す性質のことをいいます。 電気の移動は、主に電子が移動することによって行われます。 つまり、ある物質において電子が移動しやすいかいなかが、その物質が電気を通しやすいか(導電性)通しにくいか(絶縁性)を決定します。電気伝導性は、電荷を運ぶ荷電粒子が移動をすることで生じる物性で、様々な物質で観測されます。 電子が電荷を運ぶ場合は電子伝導性、イオンが運ぶ場合はイオン伝導性と呼ばれますが、金属などの固体の場合は電子伝導性を、電解質が溶けた溶液はイオン伝導性を示すことがよく知られています。

伝導とは?ある媒体を直接伝わって、熱や音が伝わること。

熱の伝導性とは?

伝熱性(でんねつせい)・熱伝導性(ねつでんどうせい) 伝熱性とは、静止した物質が熱を高温側から低温側へと伝える性質のことで、 一般的には熱伝導とも呼び、伝熱性が高いことを熱伝導率が高いと表現します。 伝熱性の低いものは断熱材として利用されます。「導電性」の例文・使い方・用例・文例

- 誘起された電流によって生じる導電性材料の加熱

- この肌着の生地は導電性繊維で織られている。

「伝導」の例文は?

「伝導する」の例文・使い方・用例・文例

- 熱を伝導する

- 多くの金属が熱を伝導する

- 熱を伝導する(また放射する)ために特別設計された金属導体

- 電気器具に電気を伝導するコード

- それらが放つ、伝導する、あるいは反射する光によって生じる、物の目で見ることのできる属性

- 神経インパルスを伝導することに分化した細胞

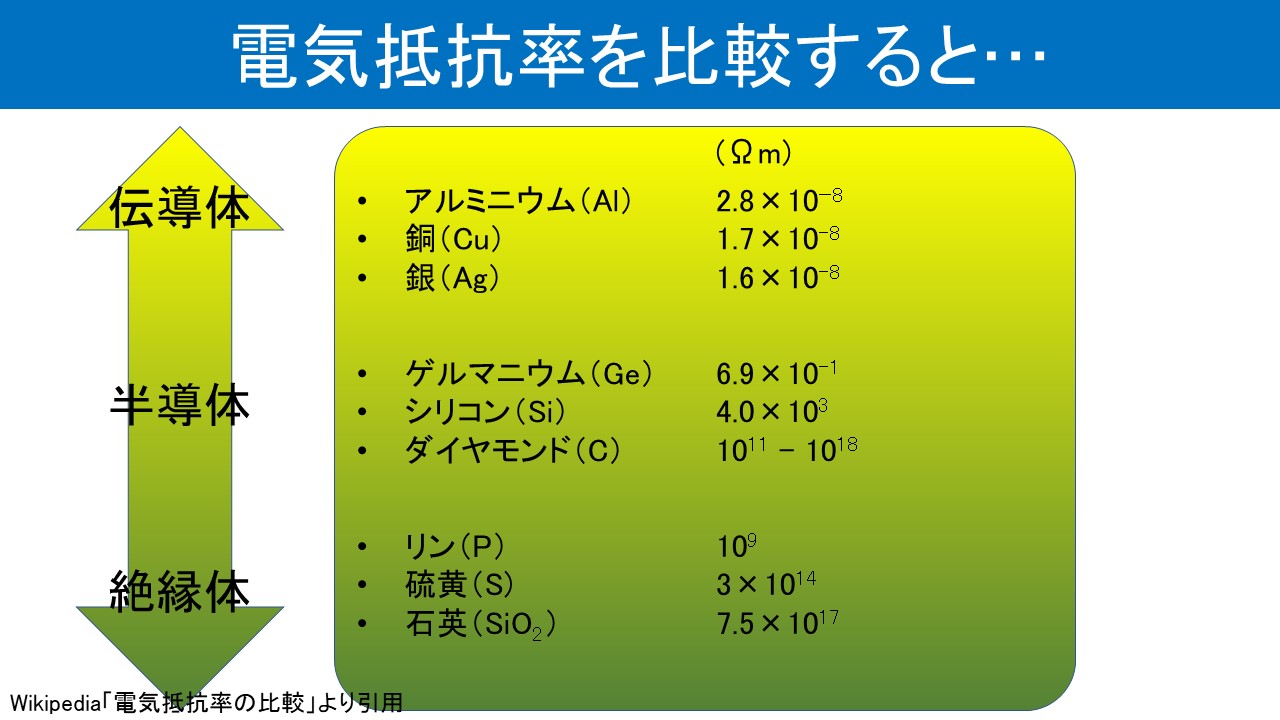

電気伝導率が高ければ、それだけ電気抵抗が少なくなるため、電化製品などの部品として採用されやすくなります。 そして、この電気伝導率は金属の種類によって数値が大きく異なる点が特徴です。 たとえば、銀や銅などが高い電気伝導率を誇る一方で、ステンレスやチタンは低い数値となっています。

電気伝導性の例は?

最も一般的な電気伝導材料の6つの例

- 1. 銅 (Cu) 銅は、優れた導電性を持ち、さらに延性と耐腐食性があるため、電気配線や電子機器の製造に広く用いられています。

- アルミニウム (Al) アルミニウムは、軽量かつ優れた導電性を持っています。

- 金 (Au)

- 銀 (Ag)

- 5. 鉄 (Fe)

- 6. ニッケル (Ni)

伝導は、神経細胞内の興奮の伝わりです。 伝達は、神経細胞間の興奮の伝わりです。でん‐どう【伝動】

[名](スル)動力を、同じ機械の他の部分または他の機械に伝えること。

伝熱性(でんねつせい)・熱伝導性(ねつでんどうせい) 伝熱性とは、静止した物質が熱を高温側から低温側へと伝える性質のことで、 一般的には熱伝導とも呼び、伝熱性が高いことを熱伝導率が高いと表現します。 伝熱性の低いものは断熱材として利用されます。

熱伝導 なぜ違う?熱伝導率は物質によって違いますが、同じ物質でも温度や密度によって変化します。 熱伝導は温度差による内部エネルギーの移動なので、温度差の異なる部分の持つそれぞれの内部エネルギーの差が大きいほど熱伝導率が高いといえます。

導電性と帯電性の違いは何ですか?1.導電性・帯電防止の違い

まず、導電性・帯電防止の違いは電気抵抗値の違いになります。 一般的には電気抵抗値10³~10⁵Ω-m程のものは「導電性」、電気抵抗値10⁹~10¹³Ω-m程のものは「帯電防止」、また、その間の電気抵抗値10⁶~10⁸Ω-m程のものは「静電気拡散性」と言います。

導電性の目的は何ですか?

導電性は、電気を導く(通す)素材で出来ており、発生した静電気を瞬時にアースに逃がす機能があります。

「伝導する」の言い換え・類義語

- 福音を説く

- 福音を伝える

- 伝導する

- 宣教する

- 布教する

伝導の類語・言い換え・同義語

- 変速機

- 伝達

- 透過率

- 透過

- 伝承

- 伝搬

- 伝播

- 送信

この電気伝導性は、熱伝導性( THERMAL CONDUCTIVITY)と相関関係があり、電気伝導性が高ければ熱伝導性も高くなります。 両性質ともに物質固有のものであり、金属の中では、①銀が最も高く(100)、②銅(95)、③金(72)の順番に続いていきます。

sis2)_dbop1.png)