ニュース 会社の健康診断の実費はいくらですか?. トピックに関する記事 – 会社の健康診断は全額自己負担ですか?

労働安全衛生法によって会社に義務づけられてる健康診断の場合は、全額会社負担になります。 会社に義務づけられている健診は、基本的には全額会社負担であり、受診者の負担はありません。 ただし、法定検査以外の項目を実施した場合には、受診者の負担となります。健康診断の費用 健康診断の費用は自由診療なため様々ですが、相場としては定期健康診断で5,000円〜15,000円/人が多いです。 企業の定期健康診断は人数が多いため、見積もりを取る医療機関もあります。 また、健康診断の費用は全額企業負担とすることが定められています(労働安全衛生法66条)。会社負担の上限なし!

健康診断は保険適用外の自由診療のため、地域や医療機関によって金額が異なります。 会社負担額の上限については明文化していないため、全額負担が基本となっています。 国からのキャリアアップ助成金や協会けんぽ、自治体の補助金などをうまく活用し従業員の健康管理を行いましょう。

会社の健康診断の費用は誰が払うのですか?労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。

会社の健康診断を自己負担にするのは違法ですか?

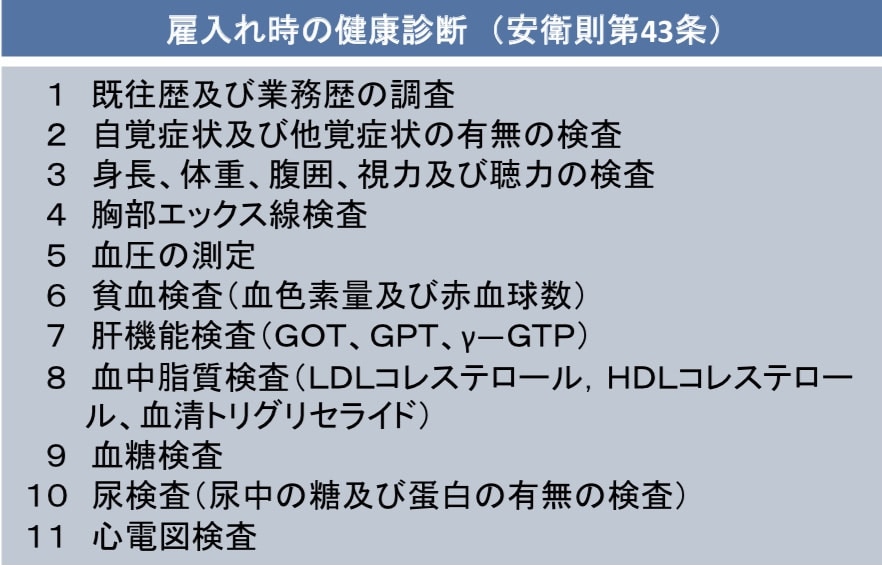

健康診断の自己負担は違法? 一般的に、健康診断における自己負担が法的に認められるかどうかは、雇用契約により異なります。 しかし、基本的には健康診断自体は雇用主の負担であるとされています。 法的には、健康診断に必要な費用は企業が負担すべきであり、従業員にその負担を求めることは難しい場合があります。健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

健康診断の会社負担はどこまでですか?

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

2)費用と領収書の発行について

受診費用は保険適用外のため、全額自己負担となります。 医療施設によっては、診断書の発行はオプションで別料金となる場合もあるため、確認しておきましょう。 会社によって対応は異なりますが、受診費用を立て替える場合は、後日経費精算時に会社から領収書の提出を求められます。

協会けんぽの健康診断は会社負担ですか?

<ポイント3> 生活習慣病予防健診の費用は会社負担なのか? ➡生活習慣病予防健診の一般健診を定期健康診断の代用として受診するのであれば費用は会社負担です。 しかし、がん検診などを単独で受診した場合は受診する社員に負担させることでも全く問題ありません。会社負担となる4種類の健康診断

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。会社負担となる4種類の健康診断

健康診断の費用を会社負担とすべきなのは、労働安全衛生法により事業者に義務づけられている健康診断のみです。 そのため、基本的に会社負担となるのは、一般健康診断・特殊健康診断・じん肺健康診断・歯科医師による健康診断の4種類です。

従業員の健康診断における費用は、基本的に企業負担です。 しかし労働安全衛生法に定められていない一部の健康診断は、従業員の自費負担にすることもできます。 従業員の自費負担にできるのはオプション検査や人間ドック、再検査などです。 ただし、産業医が診断結果を必要と判断した場合、企業側が費用を負担するのが望ましいでしょう。

健康診断はなぜ自費なのでしょうか?健康診断は、健康状態を把握するための検査です。 病気の治療が目的ではないため、健康保険を適用することはできません。 そのため、健康診断や人間ドックは、保険適用外になります。

健康診断を自己負担にするのは違法ですか?健康診断の自己負担は違法? 一般的に、健康診断における自己負担が法的に認められるかどうかは、雇用契約により異なります。 しかし、基本的には健康診断自体は雇用主の負担であるとされています。 法的には、健康診断に必要な費用は企業が負担すべきであり、従業員にその負担を求めることは難しい場合があります。

会社の健康診断の領収書はもらえますか?

▼健康診断の費用 健康診断を受ける病院や施設によっても異なりますが、費用は1万円程度のことが多いです。 保険の適用外になるので、保険証の提示は必要ありません。 会社が費用を負担してくれる場合には、企業名で領収書の発行をお願いし、忘れずに受け取るようにしましょう。

診断書の発行は無料ではないため、作成するにあたって費用がかかります。 診断書の発行にかかる費用(料金)は、全国一律ではなく各病院が設定しています。 診断書の記載内容にもよりますが、おおよそ、2,000円〜10,000円程度です。 また、医療保険の対象にはならないため、全額自己負担となります。受診健診機関窓口での自己負担(支払い)額は5,282円(令和4年度は7,169円) となります。 ※ 自己負担額は健診機関によって多少異なります。 他健診の種類や費用(子宮頸がん・乳がん・付加健診・肝炎ウイルス検査等)は、次の資料をご覧ください。 検査の目的等は、次の資料をご覧ください。2021 年度より、お支払い方法は「全てを窓口支払い」または「全てを会社請求(当院独自オプション検査を含む)」のどちらかになっております。 他の支払い方法は対応できかねます。 また、支払い方法は会社単位で統一となりますので、ご了承ください。