ニュース 今後の日本経済はどうなる?. トピックに関する記事 – 2024年の日本経済の見通しは?

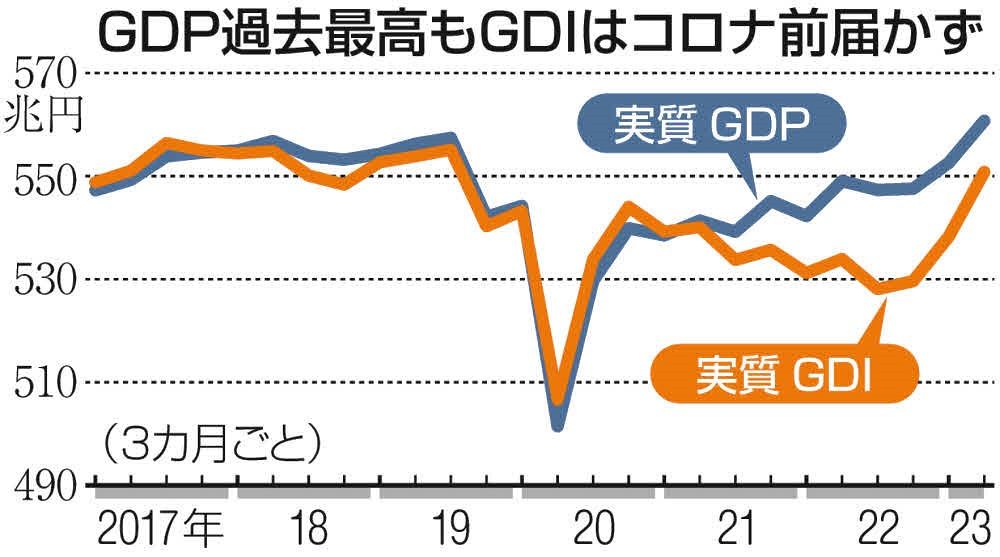

2024年度の実質GDP成長率は前年比+0.6%と4年連続でプラス成長となると見込む。 伸び率は縮小するが、成長のゲタの影響を除けば+1.1%と底堅い伸びである。 もっとも、景気の下振れ要因は多く、回復の遅れが心配される。 中でも物価高の影響が当面の最大の懸念材料である。実質GDP成長率の見通しは、23年度が+1.3%(23年12月時点予測:+1.5%)、24年度が+0.3%(同+0.7%)、25年度が+1.2%である。 暦年では2024年が+0.1%(同+0.5%)、2025年が+1.2%となる。しかし、日本は少子高齢化によって労働力人口が減少しており、生産能力が不足しています。 とくに、日本は先進国においてもっとも高齢化比率が高い国です。 少子化によって人口が増加しないだけでなく、高齢化によって現役世代の割合が減少していることが日本の経済が成長しない原因になっています。

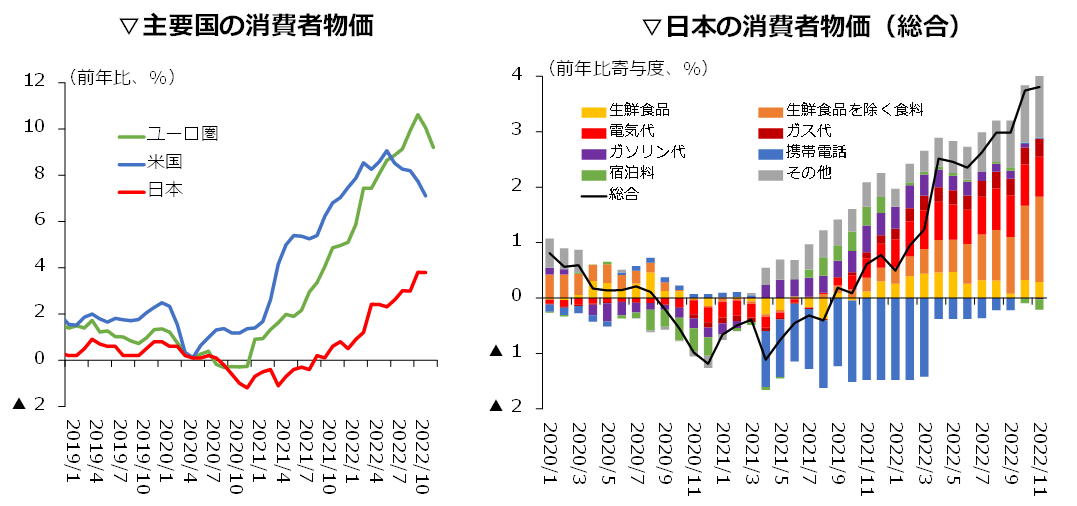

日本のインフレ率は2024年にどのくらいになる?インフレ率(コア CPI)は、これまでの値上げ影響や政策効果の反動から 2023 年度+2.8%、2024 年度+2.0%と 予測するが、引き続き国内のインフレ率が 2.0%に定着する姿は見通せない。

2024年の景気は どうなる?

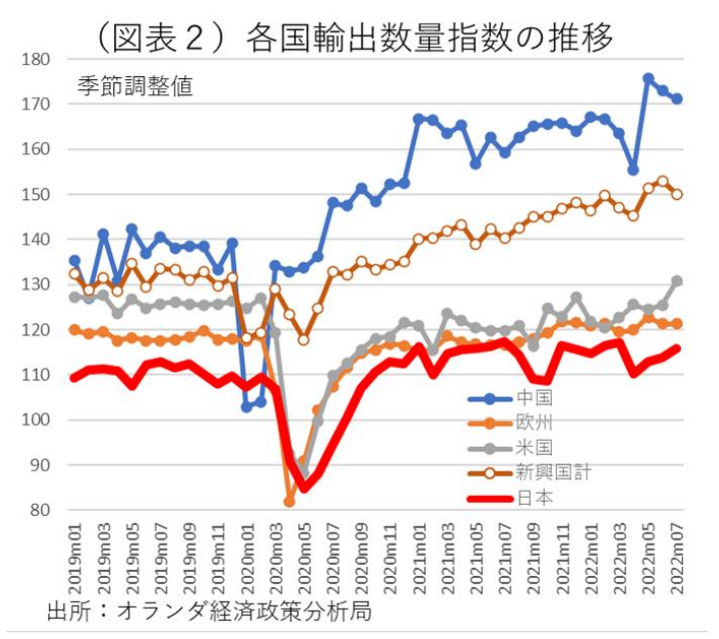

日本は潜在成長率を大きく上回り景気は過熱気味、インフレ圧力が高まる。 2024年にかけては、景気減速によりインフレが鎮静化する欧米経済が持ち直し、世界経済の後退リスクは低下、成長率は+2.9%へ小幅ながら改善。 日本も緩和気味の金融政策と輸出回復で景気拡大継続。経済成長率は、GDPが年間でどれくらい増加したかをパーセンテージで表すものです。 これを国際通貨基金(IMF)のデータで見てみると、2020年(令和2年)における物価変動の影響を除いた日本の実質経済成長率は約1.6%で、世界157位でした。

日本経済 低迷 いつから?

日本経済は、バブル崩壊後の10年間もの長きにわたり低迷を続けている。 この間、戦後の日本経済を支えてきた日本的な雇用慣行や企業システムにきしみが目立ち始め、国民の経済社会の先行きに対する見方に閉塞感が広がっている。 99年春からの回復は短命に終わり、2001年に入ってから景気の悪化が進行している。

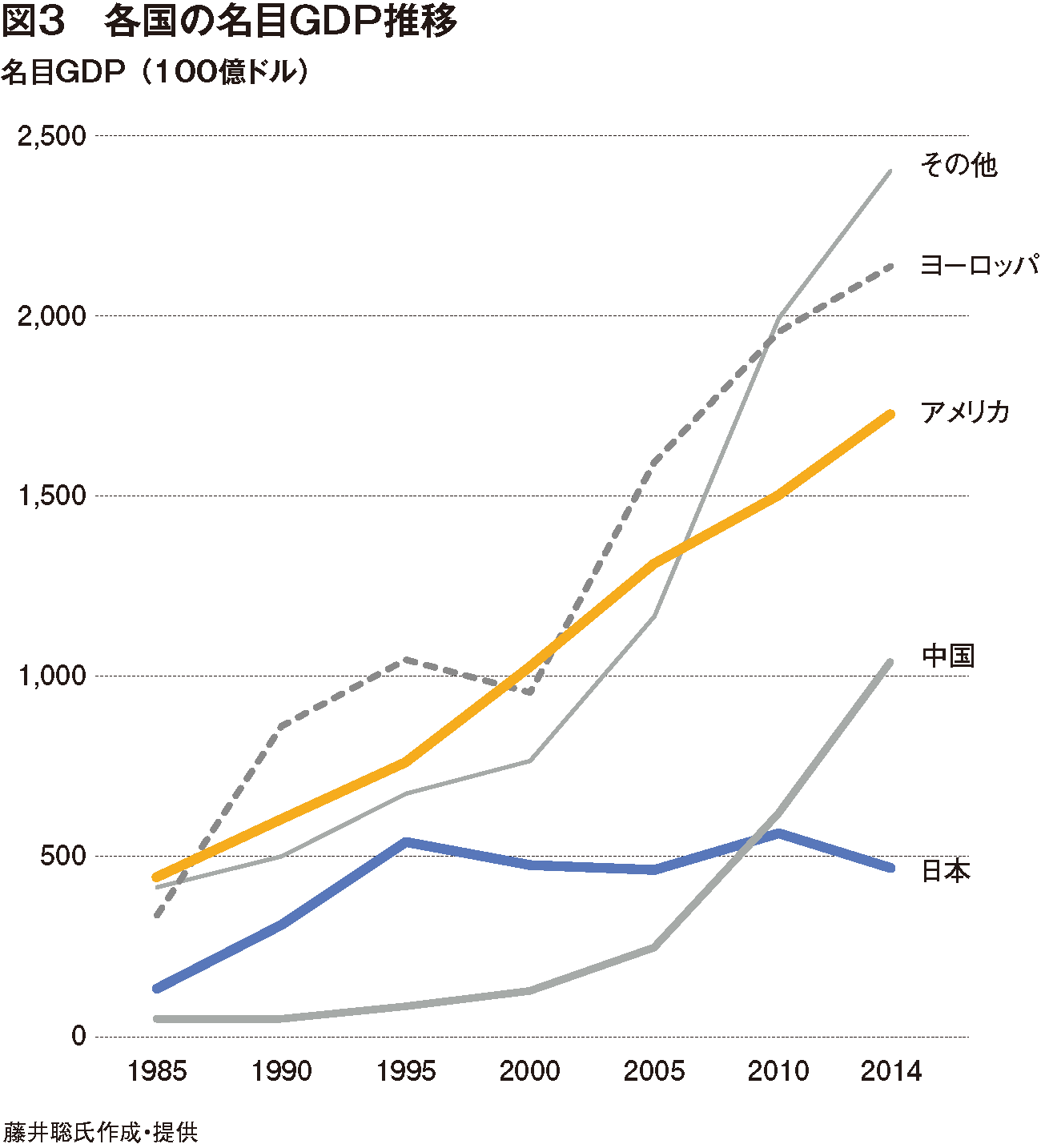

ただ、日本だけ1990年ごろから停滞が続き、2019年で2倍強といった低成長となっています。 どうやら日本は、前回紹介した労働者の平均所得だけでなく、そもそもの国全体の経済活動自体が停滞しているようです。

日本はなぜ衰退したのでしょうか?

さて、日本の衰退の理由ですが、市場が縮むことが最大の問題です。 人口の予想以上の減少、中高年市場の未発達、平均賃金の低下の三つがその要因です。「第1次平成不況(バブル崩壊・複合不況)」と呼ばれる1991年から1993年までと、「第2次平成不況(日本列島総不況・複合不況)」と呼ばれる1997年から1999年まで、そして「第3次平成不況(IT不況・デフレ不況)」と呼ばれる2000年から2002年までを総じて「失われた10年」と言います。毎年2%の物価上昇が10年続くと 現在100万円の商品はいくらになる︖ 10年後には、その商品の価格は約122万円 になります。 100万円を運⽤し、同期間のリターンが年2%だった場合、10年後の資産価値は約122万円となり、当該商品を 購⼊することができます。

物価高対策も相まってCPIも徐々に鈍化 図表6でみたように、これまでの原材料費高騰を受けた価格転嫁の動きの広がりは2023年前半頃までは続くとみられる。

2024年度に物価は下がる?FED&日銀ウォッチ

日銀が2024年度の物価見通しを下方修正する方向で検討していることが11日、分かった。 最近の原油価格の下落を踏まえ、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く)の見通しについて、昨年10月時点の前年度比2.8%から、2%台半ばへの引き下げを軸に議論する。

米国金利は2024年にどのくらいになる?2024年の米国長期金利見通し:3.5~4.5% 2023年の米国金利市場を振り返ると、政策金利は2023年7月まで断続的な利上げが続き、後半は据え置かれました。 現在あと1回のFOMC(米連邦公開市場委員会)会合を残す状況ですが、市場では前回7月の利上げで打ち止めと予想されています。

日本が衰退する理由は何ですか?

さて、日本の衰退の理由ですが、市場が縮むことが最大の問題です。 人口の予想以上の減少、中高年市場の未発達、平均賃金の低下の三つがその要因です。

我が国の経済は、第二次世界大戦の戦後復興と高度経済成長期を経て大きな成長を遂げ、1960年代の終わりには世界第2位の経済大国となった。日本が抱える社会課題も、環境、資源、労働、教育などと多岐にわたります。 その中でも代表的なのが「貧困問題」「少子高齢化」「人材不足」「後継者不足」「長時間労働」「待機児童」「介護問題」が、連日話題として挙げられています。最大の問題は「企業収益悪化」に直結している点です。 今は、生産量の落ち込みに加え、価格下落も加わって、企業収益が大幅に悪化し、企業活動に急ブレーキがかかっています。 また、物価下落は、企業・国・地公体等、過剰債務者の実質債務負担を高め、その分だけバランスシート調整圧力をさらに強め、経済の悪循環を加速することになります。