ニュース 亡くなったお父さんの呼び方は?. トピックに関する記事 – 亡くなった父親を敬って呼ぶときは何と呼びますか?

「尊父」でも敬った表現になりますが、慣例では「ご尊父様」と言うことがほとんど。 葬儀では、ご遺族の父親(夫の父親/妻の父親)がお亡くなりになられたときによく使われます。 また弔電やお悔やみの言葉に限らず、ビジネスの場でも使われる表現です。自分の家族や身内以外が亡くなった場合は尊敬の意を込めて「逝去」を使い、身内が亡くなった場合は「死去」、場合によっては「亡くなる」「永眠」「他界」を使用します。友人のお父様が亡くなられたときは、「ご尊父様(ごそんぷさま)」「お父様(おとうさま)」「お父上様(おちちうえさま)」という敬称を用います。 一般的には「ご尊父様」という表現がよく使われますが、亡くなられた方と特に親しい場合など、関係性によっては「お父様」「お父上様」という表現を使ってもかまいません。

お父様が亡くなられた時の言葉は?その際、「ご愁傷様です」を併用して「この度はご愁傷様です。 心よりお悔やみ申し上げます」と伝えてもよいでしょう。 弔電やメール、LINEなどの文章では、「ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます」「突然の悲報に接し、心からお悔やみ申し上げます」などの言い回しがよく使われます。

「御尊父様」とはどういう意味ですか?

御母堂/御尊父の読み方、意味

御母堂は「ごぼどう」、御尊父は「ごそんぷ」と読みます。 葬儀の挨拶や格式ある場面で使われる定型文として広まっており、日常で使用されることはほぼありません。 第三者の母親/父親を指す言葉として使用されます。ご尊父は「ごそんぷ」と読み、第三者の実の父親を呼ぶ際、より敬意を示したい場合に使用します。 もともと尊父だけでも相手を敬う表現ではありますが、接頭語の「ご(御)」を付けることで敬意を強調しています。

父が亡くなった場合、喪主は誰になりますか?

故人様と最も縁の深い人が喪主になり、一般的には夫婦のどちらかが亡くなった場合はその配偶者が喪主になります。 配偶者がいない場合は子(長男・長女)、子もいない場合は親や兄弟姉妹などが務めます。 喪主が未成年の場合は、親族の一人が後見人になり、遺族も親族もいないときは友人・知人が喪主になるケースもあります。

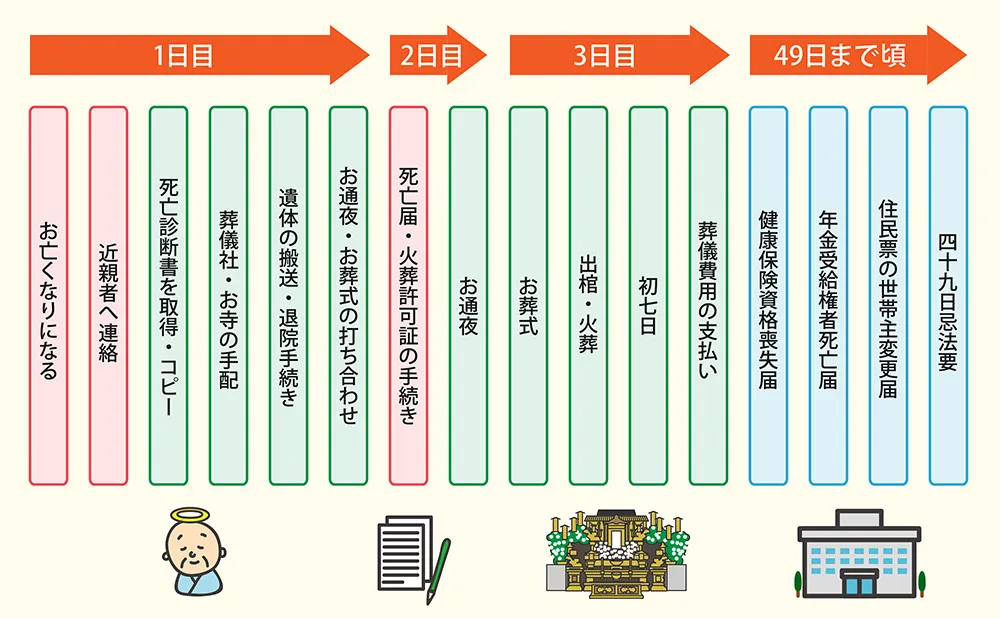

親が亡くなったら行う手続きは、以下のとおりです。

- 国民健康保険以外の健康保険資格喪失届【5日以内】

- 死亡届【7日以内】

- 火葬・埋葬許可証の申請【7日以内】

- 世帯主変更届【14日以内】

- 遺言書の有無を確認【早めに】

- ライフライン等の名義変更・解約【早めに】

- 年金受給停止の手続き【厚生年金:10日以内 国民年金:14日以内】

「ご愁傷様です」は使ってはいけない言葉ですか?

「ご愁傷様です」は口頭のみで使う言葉 「ご愁傷様です」は、遺族を亡くされた方に口頭でお悔やみの言葉を述べるときに使う表現です。 基本のマナーとして メールや手紙・弔電の文章で使ってはいけない とされています。 「ご愁傷様です」をどんな場面で・誰に対して・どうやって使うのか、具体的な例文を交えてご紹介します。彼の世/後の世/後世/後生/来世/冥土/冥府/冥界/幽冥/幽界/黄泉/黄泉 の共通する意味 死後に行くという世界。訃報の連絡を受けた際は、まずは知らせてくれたことへの感謝を述べて、お悔やみを述べましょう。 こちらから死因を尋ねることはせず、相手の話を聞いてあげることが大切です。 よく使われるお悔やみ言葉としては「ご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」があります。

お‐とっ‐さま【御父様】

「おとっさん」よりやや改まったいい方。 おとうさま。

親が亡くなったら初詣はできますか?通常のお参りと同じ考え方で、悲しみを昇華するための喪中はけがれとは関係ありません。 そのため、新年の初詣に行ってもよいとされています。 初詣の参拝も、おみくじを引いたりお守りを買ったりすることも問題ありません。 ただし、忌中の方は死のけがれが残っている状態と考えられているので、神社には立ち入らないのが賢明です。

父親の葬儀の香典の相場はいくらですか?親の葬儀で包む香典の相場は、自身の年齢によって金額が異なります。 20代の場合は3〜10万円ほど、30~40代の場合は5〜10万円ほど、50代以上の方は10万円以上を目安に包むのが一般的です。

親を亡くす年齢の平均は?

父親を亡くしたのは、約3割が「50 歳以上」のときで、平均年齢は「39.1 歳」。 母親を亡くしたのは、半数が「50 歳以上」のときで、平均年齢は「46.4 歳」。

「ご愁傷様です」への返答として単独で使うことはせずに、まず「お心遣いありがとうございます」「恐れ入ります」と述べ、それから「生前はお世話になりました」と続けましょう。 ・お心遣いありがとうございます。 生前は母が大変お世話になりました。 ・恐れ入ります。亡くなる/没する/逝く/果てる の使い分け

「逝く」は、あの世へ行く、再び戻ることのない旅立ちをする、という意で、あとに残された者の気持ちを含んで用いられることが多い。 「果てる」は、終わりになる意。 その死が無念であったか、潔かったか、どんな手段をとったか、など、生の終わり方としての評価を含むことも多い。あの世・この世は仏教でいう彼岸・此岸に対応する語であり,その意味であの世は極楽・浄土または地獄をさす。 一般にはもっと漠然と死後の世界,この世とは別の場所の意に用いられる。