ニュース メニエール病は心の病ですか?. トピックに関する記事 – うつ病とメニエール病は関係ありますか?

メニエール病の患者さんも、耳鳴りやめまいなどの症状が長期間続くことによって、うつ病や神経症性障害などを発症することがあります。 特に、両耳にメニエール病を発症した場合には、半数以上の患者さんがうつ病や神経性障害を合併すると言われています。もしメニエール病と診断された場合には、すぐに職場の上司に相談しましょう。 直接上司と話すのが難しい場合には、社員の健康管理やストレスチェックの役割を担う相談窓口(産業医など)に相談をするといいでしょう。症状が落ち着くまでは休職し、体調を整えましょう。

メニエール病の治療では、薬をきちんと飲み続けることに加えて、以上のような環境を回避することが重要になります。 そのため、症状が落ち着くまでは、仕事などを休んでの自宅療養が必要となることがあります。

メニエール病の原因はストレスですか?メニエール病の発作は、ストレスや心身の疲労が蓄積するほど起こりやすくなります。 特にストレスは大敵となるので、日常生活では無理をせず、リラックスすることを心がけます。 また、十分な睡眠と、栄養バランスの取れた食事をとり、規則正しい生活を送ることも大事です。

メニエール病を悪化させるものは何ですか?

過度なストレスや不規則な生活、飲酒・喫煙はメニエール病の症状を悪化させることがありますので、生活習慣の見直しも行ってみてください。メニエール病は、ストレスや肉体的・精神的疲労、睡眠不足などの蓄積によって生じやすくなると言われています。 過労や睡眠不足を避け、なるべくストレスをためないことが予防のために重要です。

メニエール病でしてはいけないことは?

過度なストレスや不規則な生活、飲酒・喫煙はメニエール病の症状を悪化させることがありますので、生活習慣の見直しも行ってみてください。

会社をメニエール病悪化のためまたは手術のために休む場合、休業期間中に「傷病手当金」がもらえる可能性があります。 受給にはいくつかの条件があります。 受給期間は最長1年6か月です。 健康保険組合から支給されるため、国民健康保険への加入者は対象外となります。

メニエール病の日常生活で気をつけることは?

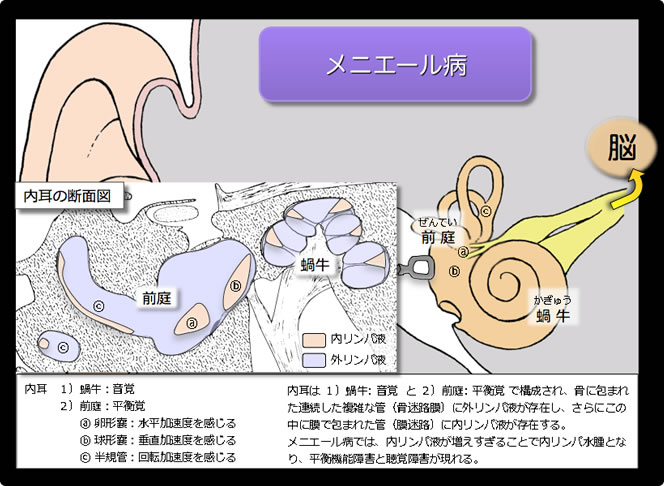

メニエール病の生活指導はストレスの原因を可能な限り避けること、規則正しい生活、睡眠不足の解消、過労を避けることが大切になってきます。 ストレスを回避することは容易ではなく、自分の性格や行動は簡単に変えられるものではありません。メニエール病は、聴覚や平衡感覚をつかさどっている内耳がむくんでしまうことで引き起こされます。 これを内リンパ水腫と言います。 内リンパ水腫は30〜50歳代の女性に多くみられ、過労や睡眠不足、ストレス、他に悪天候などが引き金となり症状が現れることが多いと言われています。特にありません。 メニエール病で食べてはいけない食べ物はありません。

メニエール病の原因はずばり「内リンパ水腫(内耳のリンパが増え、水ぶくれの状態)」です。 その根底にはストレス・睡眠不足・疲労・気圧の変化・几帳面な性格などがあると考えられています。 内耳には前述したとおり、①聞こえの細胞が詰まっている蝸牛と、②平衡機能を司る三半規管と耳石器があります。

メニエール病で年金はもらえますか?Qメニエール病で障害年金は受給できますか? メニエール病も障害年金の対象となる病気です。 メニエール病の主な症状は主に回転性の眩暈や難聴、耳鳴りですが、メニエール病の状態が悪く、難治性になって症状が続いている場合には、障害年金を受給することができます。

メニエール病は障害者手帳何級になりますか?メニエール病でも、障害年金の受給を受けることができるケースがあります。 障害年金を受けることができるかどうかは、聴覚や平衡感覚に症状が出ている場合に、病状を総合的に判断して障害の等級が決まりますが、メニエール病の場合はその症状から3級または障害手当金に認定させるケースが多くなります。

めまいに良くない飲み物は?

カフェイン飲料、酒、タバコを控えるコーヒーや緑茶、紅茶など、カフェインを多く含む飲み物を摂り過ぎると、内耳が興奮しやすくなります。 1日に1~2杯にとどめましょう。 過度の飲酒は、脳幹や小脳の働きを低下させます。 めまいが治るまでは適量原則です。

メニエール病は脳からくるめまいではないので、生命の危険性はありません。 メニエール病の中には、聞こえだけが悪くなったり、良くなったりを繰り返す蝸牛(かぎゅう)型メニエール病や、めまいだけを繰り返す前庭(ぜ んてい)型メニエール病もあります。まずは横になって安静にしましょう。

食事もとれないほどめまいが強い場合、入院が必要となることもあるので、主治医の先生に相談してください。 なお、メニエール病の発作では意識がなくなったり手足がしびれたりすることはないので、そうした症状が出た場合は注意が必要です。まず、メニエール病の聴覚の障害認定基準は次のとおりです。 1級の場合は、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 2級の場合は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。 または、両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの。