ニュース ピストンの簡単な説明は?. トピックに関する記事 – ピストンの働きは?

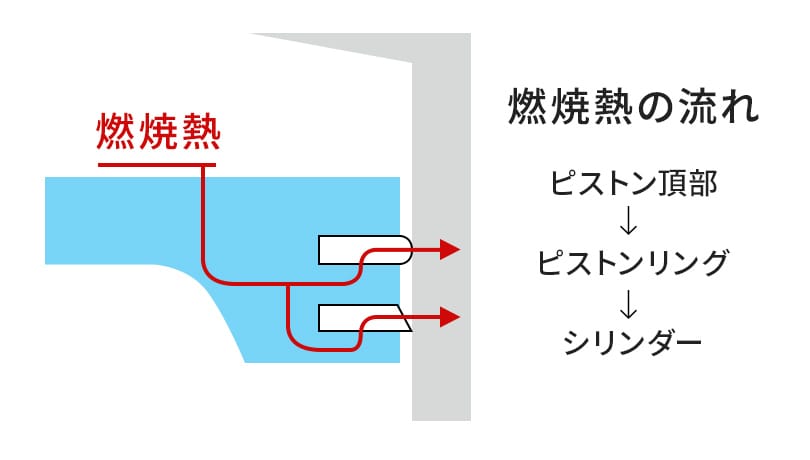

ピストンの主な役割としては、シリンダー内部にある燃焼室に吸入されたガソリンを圧縮させ、爆発に必要な燃焼ガスを作り出すことです。 そのため、ピストンはシリンダー内部で起こる爆発による熱や、爆発後に発生する燃焼ガス、強い圧力等に耐えなければならず、アルミ合金という頑丈な金属から作られるのが一般的です。《機械》ピストン◆可算◆シリンダーの中で往復運動 できる円筒または栓状の部材。ピストンは、各種車両にとって必要となるエンジンを構成する部品のひとつである。 円筒形のシリンダー内部にみられ、その中を往復している。 そのほか、ブレーキなどさまざま部品にも利用されている。

ピストンとは性用語で何ですか?性交時に、男性の陰茎を抜き差しすること、ピストン運動をすること。 BL小説(ボーイズラブの小説)などで使われる、俗語表現。

ピストンを引くと曇るのはなぜ?

ピストンを引くと、温度がわずかに下がります。 ピストンをおしもどすと温度が上がります。 フラスコの中の空気の温度が下がるため、雲ができるのです。ピストンをぎゅっと押して体積を小さくすると,中の「空気の圧力(気圧)」は大きくなります。 反対に,ピストンを引いて体積を大きくすると「空気の圧力(気圧)」が小さくなるのです。

「ピストン」の意味と使い方は?

ピストン【piston】

- 1 内燃機関や蒸気機関のシリンダー内を往復運動する円板状または円柱状の部品。 流体から圧力を受けたり、流体を圧縮したりしてエネルギーの授受を行う。

- 2 半音階が吹奏できるように、金管楽器に取り付けられた管長を変える装置。

- 3 休みなく往復を繰り返すこと。「 送迎バスを—で運転させる」

ピストン‐ゆそう【ピストン輸送】

車両・船舶などを休みなく往復させて、物や人を次から次へと送ること。

ピストン運動の仕組みは?

熱膨張したガス圧を利用する内燃機関・外燃機関に多く使われる動力変換様式で、一定の気密があるシリンダー内を加圧・もしくはガスを膨張させ、そのシリンダーの一端にあるピストンを押す力とする。 このシリンダーが押された力をクランクやカム等といった物を利用して軸の回転運動に変換、これで機械装置を駆動させる動力などに利用する。航空ピストン・エンジンは燃料としてガソリンを使用し、ピストンの往復運動により燃料と空気の 混合気を吸い込み、圧縮し、それに電気火花で点火することにより発生した熱エネルギを、回転運動 に変換し、プロペラを駆動することにより推進力をつくりだす機関である。「ピストン運動」の言い換え・類義語

- 反復運動

- ピストン運動

- 繰り返し運動

- 周期運動

- 抽送運動

- 抽送

- 反復

- シャトルラン

すばやくピストンを引くと、空気の《体積》が大きくなって《温度》はわずかに下がる。 それで、雲が生まれる。 すばやくピストンを押すと、空気の《体積》が小さくなって《温度》はわずかに上がる。

「抽挿」の言い換えは?ちゅうそうの類語・言い換え・同義語

- 反復運動

- ピストン運動

- 繰り返し運動

- 周期運動

- 抽送運動

- 抽送

- 反復

- シャトルラン

ピストン工程とは何ですか?ピストンの上死点と下死点

ピストンが上死点から下死点へと移動する距離を行程(こうてい、stroke)という。 行程という言葉は別の意味にも用いられる事があるので、場合によっては区別のため、上死点から下死点までのピストンの移動距離のことを、「ピストン行程」とか「行程距離」などと呼ぶ場合もある。

「ピストン輸送」の例文は?

「ピストン輸送」の例文・使い方・用例・文例

- バスが客をディズニーランドへピストン輸送している.

- 万博会場と駅の間をバスがピストン輸送している.

- 期間中はバスが駅から展示会場まで来訪者をピストン輸送する.

輸送が一次輸送であるのに対して配送は二次輸送といわれ、小口・近距離となりやすいのが特徴です。 例えば、物流センターで保管されている商品を、物流センターから小売店や個人宅へと運ぶ工程、この工程が配送となります。 また、配送も輸送同様、配送手段を限定しません。ピストンをぎゅっと押して体積を小さくすると,中の「空気の圧力(気圧)」は大きくなります。 反対に,ピストンを引いて体積を大きくすると「空気の圧力(気圧)」が小さくなるのです。平均ピストン速度(ピストンスピード)とは、1秒間あたりのピストンの移動量を示すための用語である。 上死点、そして下死点のエリアでは一時的に停止するほか、中央付近において最高速に達するため、そのすべての行程を平均化したものとなっている。