ニュース トビラ印刷とは何ですか?. トピックに関する記事 – 印刷用語のトビラとは?

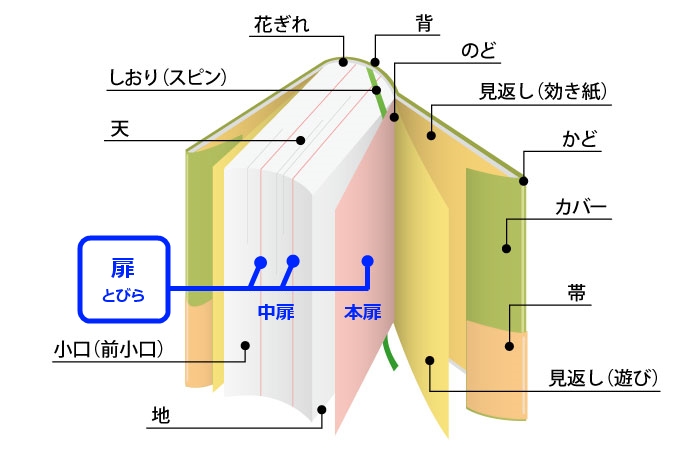

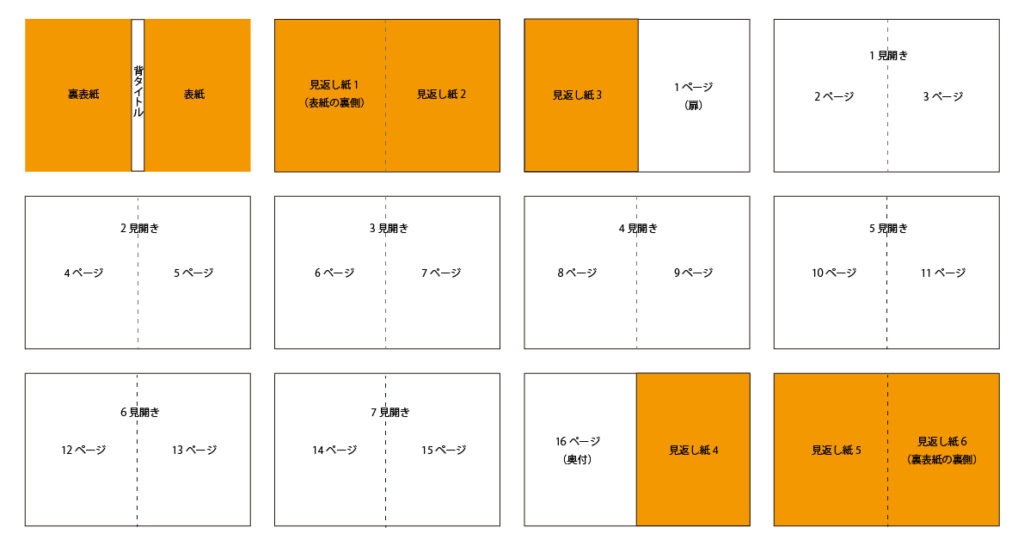

書籍の題名その他(部・章)を明示するページ。 書籍の見返しの次に別丁で、表題・副標題・著者名・出版所名・出版所マークなどが印刷されたページ(本扉)。 一般的に本文より上質の紙を用いる。扉(とびら) 見返しの次にあり、書名、著者名、発行所名などを記してある部分。 2ページにわったているものを「見開き扉」といいます。 上質紙を用いて本文と区別しているものもあります。遊び紙は、表紙と本文との間に入れる色紙のことです。 遊び紙の差し込み位置は表紙用紙と本文の間となります。 これ以外の場所への差し込みはできません。

扉ページはどこのページですか?表紙(と見返し)を除いた最初にくるページが本扉(ほんとびら)であり、題扉ともいう。

「トビラ」とはどういう意味ですか?

と‐びら【扉/×闔】

1 《「 戸 と 片 ひら 」の意》窓・出入り口・戸棚などにつける開き戸の戸。 2 書物の見返しの次にある、書名・著者名などを記したページ。 3 雑誌で、本文にはいる前の第1ページ。うら‐がみ【裏紙】

一度印刷したコピー用紙などの裏面。 また、その紙。

本の1ページ目はなんという名称ですか?

④扉(とびら) 本を開いた時に一番最初に現れるページです。 一般的にタイトルや見出し、著名や出版社名を入れていることが多く、全体を「章」で分けた時にその前後を分けるために入れるページです。

意味 裏表紙は、本や冊子の表紙から背をまたいだ反対側の部分のことで、表4と呼ばれています。 本を開く際に先頭にあたる部分を表1(おもて表紙)、反対側を表4(裏表紙)と呼びます。 また、表紙のウラ面にあたる部分を表2(表紙ウラ)、裏表紙のウラ面にあたる部分を表3(裏表紙ウラ)と呼びます。

遊紙とは何ですか?

遊び紙とは、表紙をめくって本文が始まる前、または本文の前後に挿入する1枚の無地の紙のことです。 本や冊子の装丁の一つで、ブックホンでは無線綴じ冊子に追加できるオプション加工です。製本過程において書物の見返しと本文の間に入れる白紙のこと。 本来、本の体裁を整えるためのもので、本の中身の前後に入れる。扉(とびら)とは、表紙を開いて一番最初に現れるページのことです。 扉ページにはタイトルが自動反映され、内容や配置などの編集をすることはできません。

現代では扉(とびら)と同一視されるが、本来は別のものである。 扉は和装本において見返しの次にあるページで、標題が書かれる点では標題紙と同じだが、古書では扉がないのが普通であった。 写本やインキュナブラ(初期の活字本)では、内容的にも物理的にも標題紙に相当するものがなかった。

「テラテラする」とはどういう意味ですか?「てらてら」は、つやがあって光っているさまにいう。 「ちらちら」は、光が継続的に弱くほのかに光るさまをいう。 また、「小雪がちらちらと舞う」のように、雪や花のような細かいものが翻りながら飛び散るさまや、「下着がちらちら見える」のように、目の前で物が動くように感じて見えるさまにもいう。

プリンターで裏紙に印刷するにはどうすればいいですか?■ [印刷済み用紙の裏面に印刷する] の設定方法

- 1. [ドキュメントプロパティ] ダイアログボックスを表示します。

- [給紙] ページを表示します。

- [印刷済み用紙の裏面に印刷する] にチェックマークを付けます。

- 設定内容を確認し、[OK] をクリックします。

一度印刷した紙の裏紙は再利用できますか?

一度コピーに使った用紙の裏(いわゆる裏紙)の再利用は経済的ですが、推奨されない理由があります。 それはコピー用紙を再利用することで、複合機・コピー機の紙詰まりが起こりやすくなってしまうからです。 オフィスなどに普及している複合機の多くが、レーザープリンターです。

本の最後に著者名や発行者、発行年月日などが記載されているページのことを「奥付(おくづけ)」と言います。正解 奥付(おくづけ) といいます。

出版法(1893年)になって「文書図画ノ末尾」になり、記載の形式もしだいに整えられてきました。 出版法は1949年(昭和24)5月に廃止され、現在は奥付についての法的規制はなくなりましたが、書誌的事項を表す重要な箇所になっていることから、そのまま踏襲されています。表紙は本の中身を守るためのもの。 タイトルが書かれている開きはじめの方を表表紙、反対に閉じる方を裏表紙といいます。