ニュース スーパー銭湯 なんていう?. トピックに関する記事 – スーパー銭湯はなんて呼ばれますか?

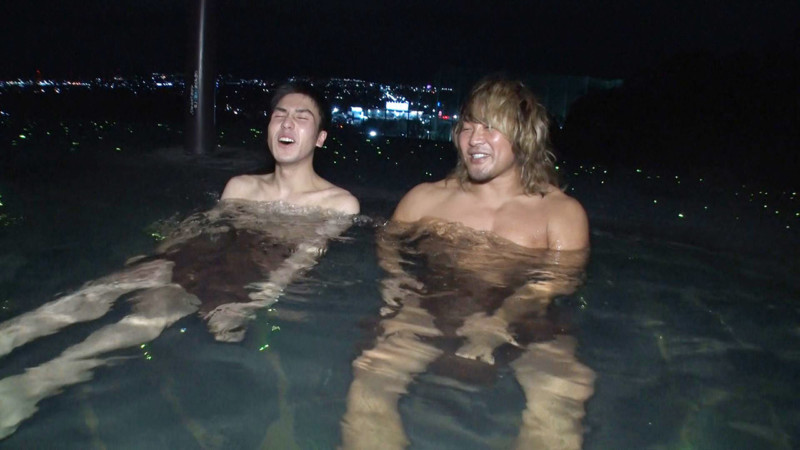

「スーパー銭湯」の略語。スーパー銭湯を言い換えると、「お風呂のテーマパーク」でしょうか。 スーパー銭湯には、ほぼ必ず「お風呂以外の設備」が用意されています。 食堂、サウナ、休憩スペース、寝床、漫画、などなど。 「お風呂を中心に、そこで1日中楽しんでね」という、お風呂の総合テーマパーク的な施設がスーパー銭湯です。エンタメ要素満載で、今やおでかけのメインスポットとしても人気のスーパー銭湯、略して「スパ銭」。

銭湯とスパの違いは何ですか?水道水や井戸水を人工的に沸かしたものが銭湯やスーパー銭湯 銭湯は水道水や井戸水を浴槽に貯めて沸かし提供する施設で、「公衆浴場法」で「一般公衆浴場」という施設に分類されます。 一方スーパー銭湯は銭湯と同様の方法で湯を沸かすことがありますが、「その他の公衆浴場」と区別されています。

銭湯の別の言い方は?

銭湯(せんとう)は、日本の公衆浴場の一種。 風呂屋(ふろや)とも、湯屋(ゆや)とも呼ばれる(詳細は後述)。スパとは、温泉・鉱泉の効用を活かして、入浴やマッサージを組み合わせて心身を癒すもの。 元来はヨーロッパのリゾート地で保養施設として発祥したものだが、東南アジアの高級リゾートホテルのスパが日本人の観光客に人気となっている。 国内においても、健康志向や自然回帰現象により、スパ・リゾート・ホテルの需要はかなり高いものがある。

銭湯の他の言い方は?

銭湯(せんとう)は、日本の公衆浴場の一種。 風呂屋(ふろや)とも、湯屋(ゆや)とも呼ばれる(詳細は後述)。

温泉(場)、鉱泉場 ◆可算◆もともとベルギーのSpaという鉱泉場の名前に由来するもので、温泉や鉱泉のある保養地全体を指す。

スパは何の略ですか?

スパの語源はラテン語で「水による治療」を意味する「SANITAS PERAQUAS」の頭文字 ”S・P・A″をとったものと言われています。 その名の通り、もともとは水を使った療養法を意味していました。スパについて解説 スパとは、「美と健康の維持・回復・増進を目的として、 温泉・水浴をベースに、くつろぎと癒しの環境と、様々な施設や 療法などを総合的に提供する施設」(ISPA:International Spa Associationの定義より)となる。スパの語源にはいろいろな説があり、次のようなものがあります。 ① 古くから療養温泉で有名な、ベルギーの「スパ」という都市の名に由来するという説。 ②ラテン語系の「水による健康(Sanitas Per Aqua)」、あるいは「水による癒し(Solus Per Aqua)」という言葉の頭文字とったものという説。

いでゆ。 温泉場。 温湯(おんとう)。

温泉のことを他に何と言う?「鉱泉」は、鉱物質やガスを多く含むわき水の総称。 このうち摂氏二五度以上のものを「温泉」、未満のものを「冷泉」というが、一般的には「鉱泉」と「冷泉」は、ほぼ同義で用いられている。 一定の時間をおいて、周期的に熱湯や水蒸気を吹き上げる温泉。

「スパ」の言い換えは?鉱泉。 温泉。 また、それを中心としたリラクゼーション施設。

スパとは温泉を指す言葉ですか?

国際スパ協会(International Spa Association)はスパについて、「美と健康の維持・回復・増進を目的として、温泉・水浴をベースに、くつろぎと癒しの環境と、様々な施設や療法などを総合的に提供する施設」と定義しています。

「鉱泉」は、鉱物質やガスを多く含むわき水の総称。 このうち摂氏二五度以上のものを「温泉」、未満のものを「冷泉」というが、一般的には「鉱泉」と「冷泉」は、ほぼ同義で用いられている。 一定の時間をおいて、周期的に熱湯や水蒸気を吹き上げる温泉。温泉(場)、鉱泉場 ◆可算◆もともとベルギーのSpaという鉱泉場の名前に由来するもので、温泉や鉱泉のある保養地全体を指す。スパの語源はラテン語で「水による治療」を意味する「SANITAS PERAQUAS」の頭文字 ”S・P・A″をとったものと言われています。 その名の通り、もともとは水を使った療養法を意味していました。