ニュース サイレンの正体は何ですか?. トピックに関する記事 – サイレンはなぜ屍人になるのでしょうか?

SIRENにおける屍人 「神」の一部となる過渡期の人間。 人間が赤い水を含んだ状態で死亡した後にサイレン音によって目覚めるか、体内に摂取した赤い水の量が一定を超えると屍人化する。犬屍人(いぬしびと)

赤い海へ海送りされた半屍人が変異する、いわば屍人の第二形態の一つ。 女性だけがこの形態に変異する。 這うような姿勢と頭から突き出た2本の触角が特徴で、頭脳屍人によって制御されて初めて行動することができる。堕辰子(だたつし) この世とは異なる別の世界から落ちてきた〈神〉の一種。 かつて羽生蛇村の村民がその肉を喰らったことから、村に呪いが降りかかることになった。 日光を極端に嫌い、わずかに曝されただけで身を焼かれる。

Sirenのラスボスは誰ですか?堕辰子とは? SIRENに登場する神(とされる生物)。 ゲーム的にはラスボスとして登場します。 今から約1300年前の天武12年、飢饉に苦しむ村に、突如この堕辰子が降臨したことにより、SIRENの物語は始まります。

サイレンが近づくとどうなる?

救急車のサイレンが近づいてくると、空気の波が押(お)されて揺れる回数がどんどん増(ふ)えて、大きく高い音に聞こえる。 目の前を通り過ぎると、空気の波は遠くなって、揺れる回数も減るから小さく低い音に聞こえる。屍人(ゾンビ) 肉体的・精神的に弱った人間に寄生する悪魔によって肉体が壊死していく状態のことで、通例は食人性を発症した時点で悪魔と判定される。 レベルは下級から中級。

犬はどうして人に懐くのでしょうか?

犬が人間に「なつく」のには大きなふたつの理由があるのです。 ひとつは、犬は飼い主を母親とみて、一生その考え方の一部が残ることです。 もうひとつは、犬は飼い主を「群れのリーダー」として見ることです。 どちらも社会性が発達したために存在した感覚です。

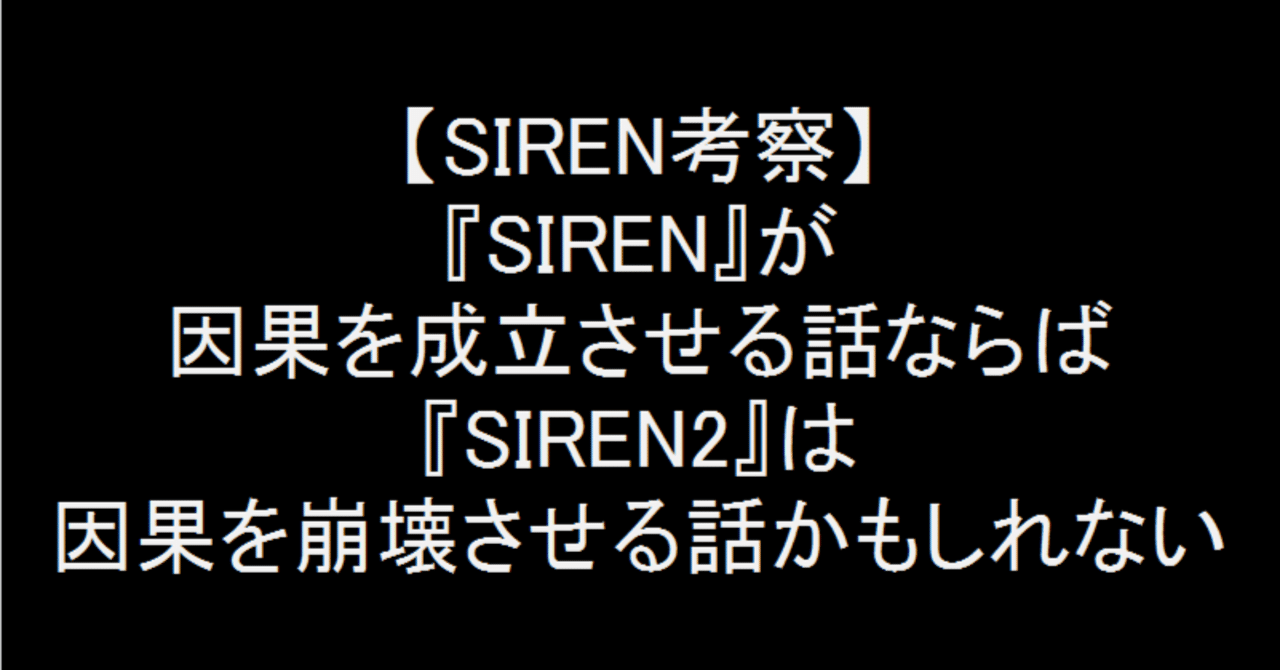

概要 2003年発売、Playstation2対応ホラーゲーム『SIREN』のキャッチコピー。

Sirenの堕辰子の読み方は?

異変の直後に石田徹雄に撃たれたが、赤い水の力で一命を取り留め、怪異の中出会った盲目の少女・神代美耶子とともに、村からの脱出を目指す。 途中、美耶子の血を体内に取り込んだため、神代の血族に受け継がれてきた堕辰子(だたつし)の呪いを引き受け不死身となる。 神代淳によって美耶子と引き離され、安野依子と共に屍人の巣に潜入する。眞魚教(まなきょう)

羽生蛇村に浸透している土着の宗教。 不入谷の教会を拠点とし、教主である求導師(きゅうどうし)とその補佐役の求導女(きゅうどうめ)は、皆から慕われ必要不可欠な存在である。 ルーツは飛鳥時代まで遡り、1300年にわたる羽生蛇村の歴史と共に宗教として形式化されていった。赤い水の正体は堕辰子の血。 発生前に村内にあった水がほぼすべてこの赤い水に置き換わっており、雨までもが赤くなっている。 体内に取り込むことによって怪我の治癒や体力の回復といった効果が表れるが、一定量以上摂取すると同量の血液が体内から排出され、屍人へと変異する。

,q=90,f=webp:auto/img/etc/0000_still_blur.jpg)

羽生蛇村(はにゅうだむら)は、SCEIのホラーゲーム『SIREN』及び『SIREN:New Translation』に登場する架空の村。 ××県三隅郡所属。 モデルとなっているのは、埼玉県秩父郡内にかつて存在した岳集落とされる。 埼玉県内に実在する羽生市とは無関係。

サイレンが3回鳴ったら何の意味ですか?避難指示 「1分鳴らし・5秒休み」を3回繰り返し

災害時の避難指示を市民のみなさんにお知らせするために鳴らします。

サイレンが5回鳴る意味は?建物火災が発生した場合、迅速な消火活動を行い、延焼拡大を防止し被害を最小限に食い止めるため、消防団各分団本部のサイレンを一斉に5回(約5秒間隔)鳴らしています。

ゾンビを漢字で書くと何ですか?

生きた人間に悪魔が憑依した状態の「屍人(ゾンビ)」とは別の悪魔。

「屍(しかばね)を越えていけ」という言葉は、これまでに戦記物の小説やドラマの中で、何度か目にした。 自分の命はここで尽きるが、どうか後に続く者は思いを引き継いで、目的達成のために戦ってほしい。 そんな意味だと漠然と捉えてきた。犬が甘えている仕草・サインを知る

- 犬が前足を乗せてくる 犬が人間の腕などに前足を乗せてくるときは、もっと自分に注目してほしいとき。

- 耳が後ろに下がる

- スリスリと身体を寄せてくる

- あごを乗せてくる

- 甘噛みしてくる

- 寝転んでおなかを見せてくる

- 飼い主のうしろをついてくる

- 顔をなめてくる

犬に嫌われてる恐れのある6つサイン

- 目を合わせようとしない

- あくびの回数が多い

- 自分自身の鼻をなめる

- おやつを持っていても食いついてこない

- 触ると嫌がる

- 名前を呼んでもこっちを向かない・こない