ニュース ご厚志と香典の違いは何ですか?. トピックに関する記事 – ご厚志をもらったときのマナーは?

「ご厚志」を受け取るのは、歓送迎会や新年会・忘年会などの場面になります。 主賓や上司、ゲストから「ご厚志」をいただいたら、幹事は参加者へ「ご厚志」をいただいたことを紹介することがマナーです。 紹介するタイミングとしては、会のスタートとなる挨拶や乾杯をする時が最もよいでしょう。自分の行為については使えない

ご厚志は目上の人に対する敬語表現になるので、自分自身の行為に対しては使えません。 お祝い事などで自分が相手にお金を渡す場合は、ご厚志ではなく「寸志(すんし)」などを使うようにしましょう。 誰の行為を表現するのかを考えてから使うようにするのがポイントです。「ご厚意」は、「お金」を間接的に表現する際にも使うことができます。 例えば、歓送迎会や忘年会において、主賓や上司が感謝の気持ちを込めて渡す金銭をはじめ、寄付金や援助金などのことを、直接的な表現を避けて「ご厚志」あるいは「ご厚意」という言葉で表すことがあります。

ご厚志をもらったらいつ紹介すればいいですか?また、通常の会費以外に支援金をいただくご厚志は、乾杯の前に紹介するのが一般的です。 主賓から会費をいただいた場合は、ご厚志として紹介します。 紹介するときは、役職が上の方から失礼のないように行い、後日お礼のメールを送付します。 金額に触れるのはマナー違反になるので注意しましょう。

ご厚志をもらった時の挨拶は?

「ご厚志」をいただいたときに、辞退するのは失礼にあたります。 いただいた場合はありがたく頂戴し、集まりに参加する人たちへ報告するのがマナーです。 いただいたことを報告するのは、スタートとなる挨拶や乾杯のタイミングが最適でしょう。 「本日〇〇様よりご厚志をいただきました」と、必ず感謝の言葉といっしょに参加者へ伝えます。【「ご厚志」とはお金のこと? 「読み方」と「正しい意味」】

- ■

- ■

- ■

- ■1:「昨日は祝賀会にご参加くださり、誠にありがとうございました。

- ■2:「ご出席の〇〇様よりご厚志を頂きました。

- ■3:「本日の歓送迎会は、〇〇部長からご厚志を頂戴しています。

「ご厚志をいただく」とはどういうことですか?

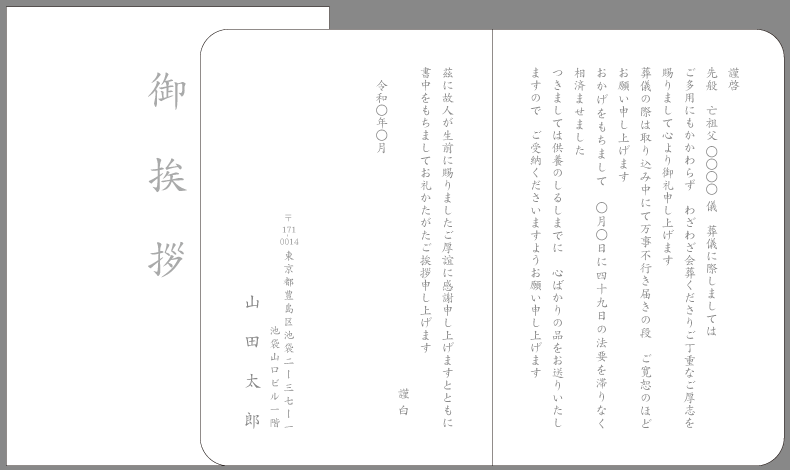

「ご厚志」は「ごこうし」と読みます。 ご厚志は「深い思いやりの気持ち、心のこもった親切、親切な心遣い」のことを意味します。 葬儀においては、香典・供物・供花・弔電など葬儀の際にいただいた物全てを意味します。

「ご厚志」は「ごこうし」と読みます。 ご厚志は「深い思いやりの気持ち、心のこもった親切、親切な心遣い」のことを意味します。 葬儀においては、香典・供物・供花・弔電など葬儀の際にいただいた物全てを意味します。

「ご厚意」とは葬儀で使われる言葉ですか?

「ご厚意(ごこうい)」は、相手への思いやり、気遣いを表す言葉です。 自分の行為に対しては使えない言葉となるので、気を付けましょう。 葬儀の場面だけでなく、ビジネスシーンでも使われる言葉です。「深い親切心」とはいえ、実際に「ご厚志」を使用するのは「厚意による金銭」が行き交うこんなシーンです。

- ・歓送迎会 ・忘年会 ・祝賀会 ・打ち上げ ・葬儀 ・法要

- このように「ご厚志」は慶弔時に使用することが多いため、タイミングと敬語の使い方に気を配りたいもの。

- ・式や会などで厚志を受け取ったことの報告はその現場で。

表書き 仏式 ・・・ 「御香典」あるいは「御香料」とします。 黒白・銀白・銀一色の水引を用います。 神道 ・・・ 「御玉串料」「御榊料」あるいは「御神饌料」とします。

「お心遣い」を言い換えた類語表現

- 「心配り(こころくばり)」

- 「ご配慮(ごはいりょ)」

- 「ご厚情(ごこうじょう)」「ご芳情(ごほうじょう)」

- 「ご厚意(ごこうい)」「ご厚志(ごこうし)」

「ご愁傷様です」は誰に使ってはいけない言葉ですか?「ご愁傷様です」は口頭のみで使う言葉 「ご愁傷様です」は、遺族を亡くされた方に口頭でお悔やみの言葉を述べるときに使う表現です。 基本のマナーとして メールや手紙・弔電の文章で使ってはいけない とされています。 「ご愁傷様です」をどんな場面で・誰に対して・どうやって使うのか、具体的な例文を交えてご紹介します。

お香典を渡すときはなんて言うの?香典を渡すときは「この度はご愁傷さまです」など、一言お悔やみの言葉を添えながら渡します。 一言添える場合、重ね言葉や縁起の悪い言葉を使わないように注意が必要です。 また、受付の方はほかの参列者の方の対応もあるため、手短に渡しましょう。 知り合いであったとしても、話し込んでしまうと迷惑になります。

香典をもらったら何て言う?

ご葬儀当日に香典返しをいただいたら、語尾が消え入るくらいの控え目な声で「ご丁寧に恐れ入ります」「恐縮です」など丁寧で簡潔な言葉を述べてお辞儀をしましょう。

「ご愁傷様です」への返答として単独で使うことはせずに、まず「お心遣いありがとうございます」「恐れ入ります」と述べ、それから「生前はお世話になりました」と続けましょう。 ・お心遣いありがとうございます。 生前は母が大変お世話になりました。 ・恐れ入ります。一般的なお悔やみの言葉である「この度はご愁傷様でございます。 心よりお悔やみ申し上げます」をはじめ、「ご冥福をお祈りします」「哀悼の意を表します」などを用いましょう。 また、お悔やみの場で避けるべき言葉や表現も、あわせて確認しておくと安心です。基本的に香典は直接手渡しするのがマナーなので、弔問できるのであれば、日時を決めて当日自宅へ伺います。 ただ、遠方に住んでいたり遺族と都合があわなかったりして、どうしても弔問できないときは香典を郵送してもかまいません。 香典は現金書留で送る必要があるため、遺族が受け取れる日時を指定して、郵便局から発送しましょう。