ニュース 「陽」の言い換えは?. トピックに関する記事 – 「陽」の別の言い方は?

ひ・ひなた・いつわる

- ①ひ。 日の光。「 陽光」「太陽」 ②ひなた。

- 陰陽(インヨウ)・(オンヨウ)・山陽(サンヨウ)・残陽(ザンヨウ)・斜陽(シャヨウ)・夕陽(セキヨウ)・太陽(タイヨウ)・重陽(チョウヨウ)・朝陽(チョウヨウ)・落陽(ラクヨウ)

- 出典『角川新字源 改訂新版』(KADOKAWA) 会意形声。

陽 ひ , 天日, 天道, 天陽, 太明, 日光, 日輪, 火輪, 烏輪, 白日, 金輪, 霊陽, お天道様, お日様 旭日, 旭陽, 曙陽, 朝陽, 朝日, 初日陽で始まる言葉

- お‐がみ【男神】 男性の神。

- かぎろい【陽炎】 1 かげろう。「—

- かぎろい‐の【陽炎の】 [枕]春、炎のように立つかげろうの意から、「春」「燃ゆ」にかかる。「

- かげろう【陽炎】

- 陽炎(かげろう)稲妻(いなずま)水(みず)の月(つき)

「陽」とはどういう意味ですか?【陽】漢字の意味・願い

①日の光。 太陽。 ②ひなた。 日の当たる場所。

陰と陽の他の言い方は?

いん‐よう〔‐ヤウ〕【陰陽】

日・春・南・男などは陽、月・秋・北・女などは陰にあたる。 おんよう。音読みで「ヨウ」。 また、「ひ」や「ひなた」、「いつわ(る)」とも読む。 さらに、「紫陽花(あじさい)」や「陽炎(かげろう)」といった読み方もある。

「陽」の使い方は?

「陽」の例文・使い方・用例・文例

- こんな暖かい陽気は2月にしては異常だ

- 太陽はまだ地平線の上にある

- 太陽のせいで頭がボーッとした

- 太陽が雲間から輝いた

- 太陽が顔に照りつけて彼女は顔をそらした

- 太陽はちょうど沈んだ

- 南国の太陽の強烈な光

- 真昼の太陽が燃えるように空に輝いていた

よう‐よう〔ヤウエフ〕【陽葉】

日のよく当たる所について強光下で生長した葉。 陰葉に比べて柵状組織が発達して厚く、気孔の数が多く、光合成・呼吸が大。

「陽」を使った例文は?

「陽」の例文・使い方・用例・文例

- こんな暖かい陽気は2月にしては異常だ

- 太陽はまだ地平線の上にある

- 太陽のせいで頭がボーッとした

- 太陽が雲間から輝いた

- 太陽が顔に照りつけて彼女は顔をそらした

- 太陽はちょうど沈んだ

- 南国の太陽の強烈な光

- 真昼の太陽が燃えるように空に輝いていた

陽で始まる言葉

- ようかんさんじょう【陽関三畳】 別れの歌の陽関の曲の第四句を、三度繰り返して歌うこと。 一説に、第二句以下の三句を二度繰り返して歌うこと。

- ようどうさくせん【陽動作戦】 敵の目をごまかすために、真の計画を隠してまったく別の大げさな行動をとる軍事的な戦略。

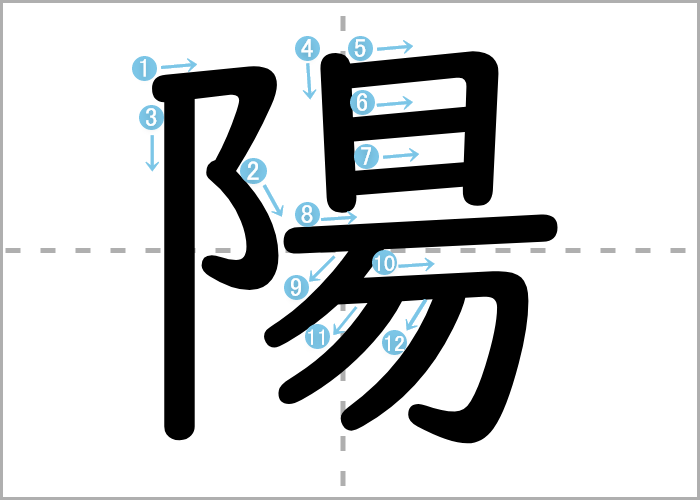

音読みで「ヨウ」。 また、「ひ」や「ひなた」、「いつわ(る)」とも読む。 さらに、「紫陽花(あじさい)」や「陽炎(かげろう)」といった読み方もある。

陰と陽を分類する際には、受動的な性質=陰、能動的な性質=陽、として考えてみてください。 具体的には、火(陽)と水(陰)、太陽(陽)と月(陰)、上(陽)と下(陰)、男性(陽)と女性(陰)、剛(陽)と柔(陰)のように、相対する二つの属性を持った組み合わせからなると考えられています。

「陰中の陽」とはどういう意味ですか?大阪本町にある東洋医学鍼灸の和鍼治療院

陰陽論の優れている点はいくつかあります。 その一つに、「陰中の陽、陽中の陰」の法則があります。 その意味は、陰の中に陽があり、陽の中にも陰が必ず存在するということです。 陰が陰だけ、陽が陽だけになることは、互根ではなくなり、分離することを意味します。

陽葵とは何と読みますか?明治安田生命保険は26日、2020年に生まれた赤ちゃんの名前ランキングを公表した。 男の子は「蒼」(あおい=主な読み方)、女の子は「陽葵」(ひまり)がそれぞれトップとなった。

陽葉と陰葉とは何ですか?

明るい光環境に発生する葉を陽葉,暗い環境に発生する葉を陰葉と呼ぶ. 陽葉は,陰葉よりも柵状組織が発達していて厚い. このため葉肉表面積も大きい.葉面積あたりの葉緑体数が多く,葉緑体の性質も異なる.葉面積当たりの蒸散速度や光合成速度は陽葉のほうが高いが,乾燥重量当たりの光合成速度には大差がない場合が多い.

さらには、同じ種でも明るい場所で育てると 葉は陽生植物のような陽葉(ようよう)に、暗い所では陰生植物のような陰葉(いんよう) に変わります。ひ【日】 が 高(たか)い

太陽が中空高くのぼっている。 日が中天にある。 夜明けからかなり時間がたっている時や、日暮れにはまだ間がある場合などにいう。「知行合一」とは知と行は表裏一体をなすこと 中国の王陽明が唱えた学説。 朱熹(しゅき)の先知後行説に対して、知識や認識は必ず実行を予想しているものであり、知って行わないのは真に知っているのではないとし、知(真の認識)と行(道徳的実践)とは表裏一体をなすと説く。