ニュース 「死苦」とはどういう意味ですか?. トピックに関する記事 – 死苦とは何ですか?

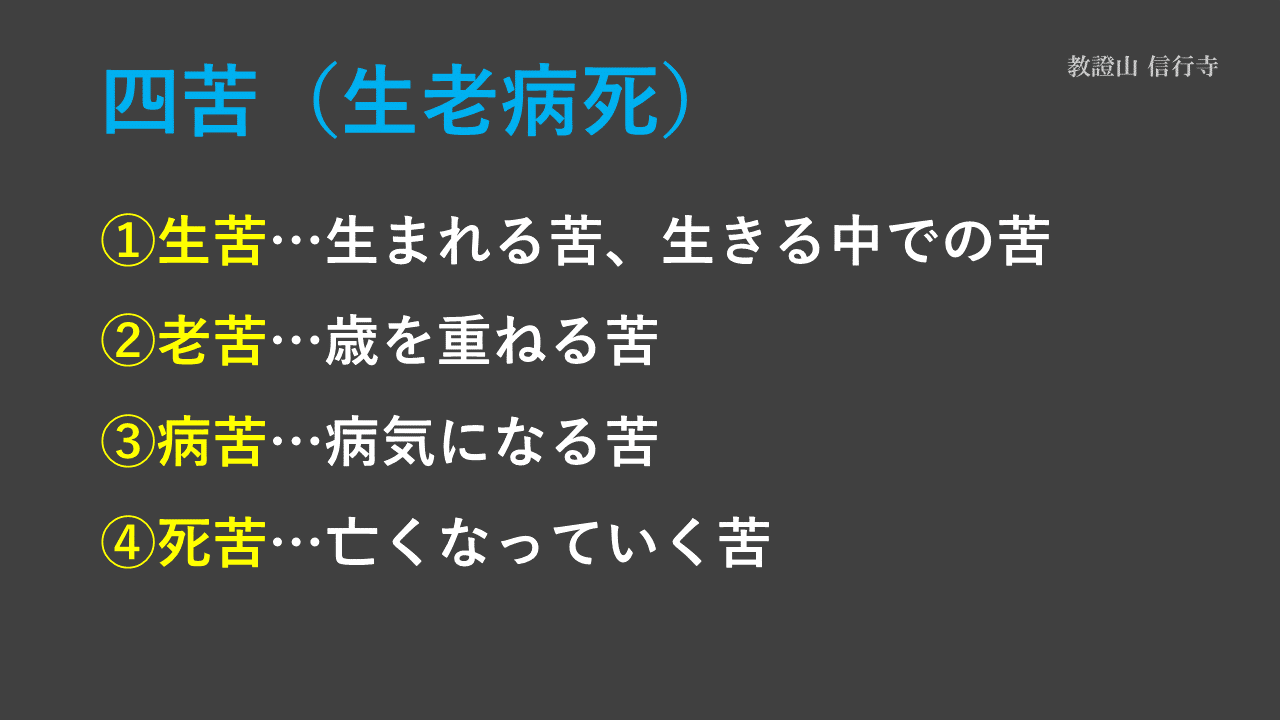

1 死ぬときの苦しみ。 また、死ぬような苦しみ。 2 仏語。いちおうおさらいをしておくと、四苦とは生(しょう)・老(ろう)・病(びょう)・死(し)、八苦とは愛別離苦(あいべつりく)<愛するものと別れる苦>、怨憎会苦(おんぞうえく)<怨み憎まねばならないものと会う苦>、求不得苦(ぐふとっく)<求めて得られない苦>、五蘊盛苦(ごうんじょうく)<総じて人間の活動による苦>の四苦に先の …物事がうまくいかず、いろいろ困らされるのを「四苦八苦する」などといいます。 これは、仏教の「苦」の理論に由来した言葉です。 最初の「四苦」は、生・老・病・死の四つの苦しみをいいます。 老いること、病むこと、死ぬことが人間の基本的な苦しみであることは、誰にでもすぐに納得できます。

病老死苦とは?生まれること、老いること、病むこと、死ぬことの四つの苦。 人生における免れない四つの苦悩のこと。

人生の三大苦とは何ですか?

人生の3大苦として、挙げられるのが「お金」、「健康」、「人間関係」と言われています。お釈迦さまは、「人生は苦なり」と仰せになっています。 その「苦」には、例えば、二苦(内苦=自己の心身より起こる苦、外苦=外的作用により起こる苦)、三苦〔苦苦=不快なものから感じる苦、壊苦(えく)=好きなものが壊れることから感じる苦、行苦=ものごとが移り変わることを見て感じる苦〕などがあるといわれます。

四苦と八苦の違いは何ですか?

四苦は、生まれる苦しみ(生苦)、老いる苦しみ(老苦)、病む苦しみ(病苦)、死ぬ苦しみ(死苦)を意味します。 さらに、これらを具体化したのが八苦で、人間が避けられない8つの苦しみを指します。

仏教で人間の苦悩の原因をあげたもの。 生・老・病・死の四苦,およびそれに愛別離苦,怨憎会苦(おんぞうえく),求不得苦(ぐふとくく),五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四苦を合わせたもの。

四苦八苦と八苦の違いは何ですか?

四苦は人間が必ず受けねばならぬという生苦、老苦、病苦、死苦。 八苦は四苦に、愛別離苦、 怨 おん 憎 ぞう 会 え 苦 く 、 求 ぐ 不 ふ 得 とく 苦 く 、 五 ご 陰 おん 盛 じょう 苦 く の四つを加えたもの。仏教の言葉で、人間に定められた四苦。 人間に必ずやってくる四つの苦しみのこと。 すなわち、生まれ、老いて、病気になり、そして死ぬこと。老衰で亡くなる、つまり老衰死とは、加齢に伴う身体機能の衰弱による死のこと。 日常的な動作が難しくなったり、栄養を吸収しにくくなったりして、全身の機能が衰弱し、次第に生命活動を維持できなくなっていきます。

『五苦章句経』には三界五道における苦として諸天苦・人道苦・畜生苦・餓鬼苦・地獄苦を挙げる。

七難八苦にはどんな種類がありますか?四字熟語を知る辞典 「七難八苦」の解説

[解説] 「七難」は火難・水難など七種類の災難。 「八苦」は生苦・老苦・病苦・死苦・愛別離苦・ 怨 おん 憎 ぞう 会 え 苦 く ・ 求 ぐ 不 ふ 得 とく 苦 く ・ 五 ご 陰 おん 盛 じょう 苦 く をいいます。

生老病死から生まれる苦しみは?この世に対する未練や、死後の世界への不安など多くの苦しみがつきまといます。 これら生老病死がはじめの四苦です。 つぎの四つの苦しみは、怨憎会苦(おんぞうえく)、五蘊盛苦(ごうんじょうく)、求不得苦(ぐふとくく)、愛別離苦(あいべつりく)です。

死期が近い人の症状は?

死期が近づくと、意識は減退し、腕や脚が冷たくなって青みがかったり、斑点ができたりします。 また、呼吸も不規則になります。 最期の数時間は錯乱と眠気が生じることがあります。 気管の分泌物やのどの筋肉の弛緩が原因で、呼吸音が大きくなります。

死の3兆候(徴候)とは、「呼吸の停止」「心臓の停止」「瞳孔が散大」です。山中鹿之介が北播磨の上月城で囚われ、鞆の浦へ送られる道中に脱走を恐れた毛利軍にこの地で惨殺されたとのことです。 つまり尼子氏再興のため何度失敗しても決して諦めなかった山中鹿之介がついに力尽きた終焉の地ということで、ぐっと感じ入るものがあります。亡くなる前に心と体に起きる予兆・前兆を解説します。

- 食事をすることが難しくなる

- 呼吸・心拍数・血圧が不安定になる

- 排泄の調節が困難になる

- 長時間眠る

- せん妄を引き起こす

- あの世にいる人が現れる「お迎え現象」

- 一時的に身体機能が回復する「中治り(なかなおり)現象」

- できる限りたくさん語りかけて感謝を伝える