ニュース 歩くとおならが出るのはなぜですか?. トピックに関する記事 – オナラがよく出る人はどういう人ですか?

気になるおならの原因の多くは便秘です。

おならが出やすい・においがする時は慢性胃炎・過敏性腸症候群・大腸がんなどを疑う時もあります。 これらの病気は胃や腸が弱まったり、腸が細くなり便秘になったりすることが原因でおならがよくでるようになるのです。 この他、吞気症(どんきしょう)でもおならが出やすくなることもあります。「おならがよく出るようになった」という高齢の方は多いです。 その原因のひとつは、高齢になると消化管を動かす神経細胞の働きが低下するためです。 加えて、消化管の動きは運動不足やストレスでも低下します。 さらに、定年などによる環境の変化や、健康不安によるストレスも原因となります。加齢によって胃腸の機能が衰え、食べ物の消化も 遅くなっていき、胃や腸に長く留まる様になるため ガスも発生しやすくなります。 また、加齢により腸内 の善玉菌が減少し、悪玉菌が増加すると考えられて います。

おならがよく出るときは受診したほうがいいですか?おならがよく出る場合、何科を受診したらよいですか? また、受診の目安を教えてください。 消化器科(消化器内科、胃腸内科)を受診しましょう。 血便や腹痛、体重減少などがある場合は、早めに受診しましょう。

おならが出ることはいいことですか?

このガスは有害なものではなく、二酸化炭素や水素、メタンといった種類です。 要するに、ガスが発生しておならが出ることは、腸内細菌が活発に働いて、私たちに免疫や感染防御などの恩恵を与えてくれている証拠なのです。大腸がんの初期症状の一つとして、おならの変化が考えられます。 これには、おならの頻度の増加、臭いの変化、腹痛の伴うおならなどがあります。 これらの変化は、大腸内の環境や通過の妨げ、さらにはがん細胞の代謝産物の影響を受けることが考えられます。

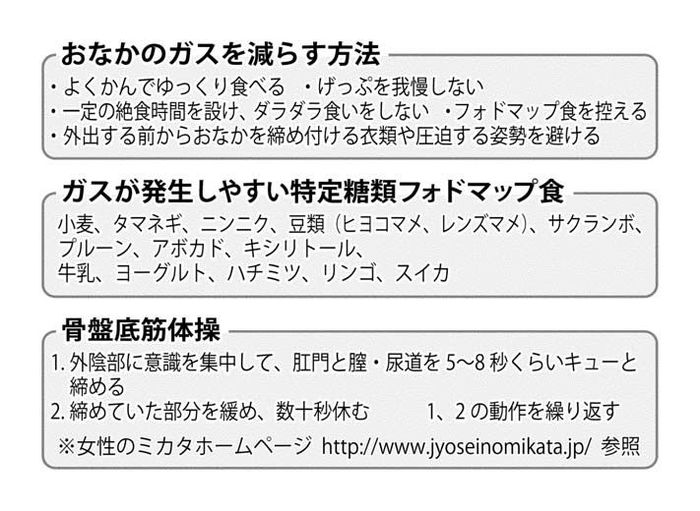

おならを減らすにはどうしたらいいですか?

食生活を見直し、喫煙やガムを噛むなどの行為を避け、適度な運動をしましょう。

- 玉ねぎやマメ科の植物、カリフラワー、ブロッコリー、セロリ、ニンジンなど腸内ガス産生を増やす食材を避ける

- 余分な空気を飲み込まないように、喫煙やガムを噛むなどの行為を避ける

- ガスが腸内に滞らないように、適度に運動をして腸の動きを活性化する

対処法

- 1.規則正しい食生活と食事の際にはよくかんでゆっくり飲み込むことを心掛けましょう しっかりと噛むことで、唾液がたくさん出ます。

- 2.軽い運動をしたり、腸を温めたりしてガスを出しましょう 冷えたり、運動不足になったりすることで、腸の活動が低下します。

- 便秘をなくし、腸内環境を整えましょう

- 食生活を見直しましょう

おならがよく出るのって病気ですか?

「最近おならがよく出る」に関連する主の病気には、呑気症(空気嚥下症)、胃食道逆流症(GERD)・逆流性食道炎、潰瘍性大腸炎などがあります。「最近おならがよく出る」に関連する主の病気には、呑気症(空気嚥下症)、胃食道逆流症(GERD)・逆流性食道炎、潰瘍性大腸炎などがあります。おならを増やす原因となる疾患

慢性胃炎や、便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群では、腸にガスが溜まりやすくなりおならが多く出ます。 また、大腸がんが進行すると便秘がちになって、やはりおならが増えることがあります。

おならは基本的に無臭で、その成分は窒素・酸素・水素・二酸化炭素・メタンなどです。 1日に200~2000ml程度が作られ、成人のおならの平均回数は約7〜20回と言われています。 もちろん、個人差がありますのでおおよその目安として考えてください。

大腸がんの初期の症状は?症状の現れ方 大腸がんは早期のものは無症状ですが、進行すると症状が出現することがあります。 代表的な症状としては血便、排便習慣の変化(便秘、下痢)、便が細くなる(狭小化)、残便感、貧血、腹痛、嘔吐などです。

細いうんこは大腸がんのサインですか?細い便が頻繁に続いたり、血便が出たりする場合には、大腸ガンの可能性があります。 大腸ガンによって腸に腫瘍ができると、腸管が狭まり、そこを通過する便が細くなり、腸壁を傷つけて出血をともなうことがあるのです。 また、狭まった腸管で便を通過させるために、体が自然と反応して便をゆるくさせることもあるようです。

お腹のガスを抜くにはどうしたらいいですか?

お腹のハリには手軽にできる「ガス抜きのポーズ」がオススメ! 仰向けに寝転がり、膝を抱えて上体を起こしながら胸に引き寄せます。 息を吐きながら、ぐっと足を下腹に押し付ける動きを数回繰り返しましょう。

お腹のガスによる張りや圧迫感がある人は、お腹のツボを押すのもおすすめです。 へその下1.5寸(約4.55センチメートル)の場所にあり、便の停滞に効くといわれているツボです。 ウエストラインより少し下の腸骨あたりの高さで、体の中心から左右それぞれ指2本分の位置にあります。おならの回数を減らすためにできることとして、主に以下のような対策があります。

- 玉ねぎやマメ科の植物、カリフラワー、ブロッコリー、セロリ、ニンジンなど腸内ガス産生を増やす食材を避ける

- 余分な空気を飲み込まないように、喫煙やガムを噛むなどの行為を避ける

- ガスが腸内に滞らないように、適度に運動をして腸の動きを活性化する

おならについては、基本的に大腸がんを原因として多くなるといったことはありません。 ただ、過敏性腸症候群、呑気症などによっておならが増えるということはあります。