ニュース 方言の効果とは?. トピックに関する記事 – 方言はなぜ必要なのか?

方言は地域の文化を伝え,地域の豊かな人間関係を担うものであり,美しく豊かな言葉の一要素として位置付けることができる。 「方言の尊重」とは,国民が全国の方言それぞれの価値を認識し,これらを尊重することにほかならない。同じ方言を持つ者同士ではスムーズに意思疎通ができたり、 その地域内では短く簡潔に表現できたりと、方言にはたくさんの利点があるのだ。 何よりも、親しみ が持ちやすいというのは最大の利点である、標準語は全国の人に分かるように作られているので堅苦 しい印象があるが、方言は周りの人が会話で使っているのでとけこみやすい。方言を話している人の73.0%が方言は「好ましい」と感じている 方言については「柔らかい」(53.7%)、「かわいい」(47.8%)、「誇らしい」(51.5%)といった印象があるようです。 中でも「心地良い」と答えた人が最も多く、66.7%でした。 また、「好ましい」と答えた人は41.4%でした。

方言を学ぶ意義は?方言を学ぶことは、例えば、その方言を話す地域を訪問したり、方言が登場する映画を見たりするための準備といったことだけでなく、日本語のバリエーションを知る上でも、いい機会となります。 多様な方言があることを知ることにより、日本語や日本についての理解をより深めることにもつながるでしょう。

言葉の役割とは?

ことばには4つの大きな働きがあります。 伝える機能、自分の行動を調整する機能、人との関係を保つ機能、鑑賞する機能です。 言葉を話したり理解したりすることはかなり高等な技能で、すぐさま効果が出るというものでもありません。 長い時間かけてしっかりと土壌をつくっていく必要があります。しかし、方言もまた、絶滅危機に瀕していることが多いです。 教育制度で標準語が優先されること、都市化やグローバリゼーションによる地方からの人口流出などが主な原因です。 例えば、日本では過疎地域で方言が急速に失われています。 また、中国のように、国家によって標準語の使用が強制される場合、多くの方言が失われる危機にあります。

日本一汚い方言とは何ですか?

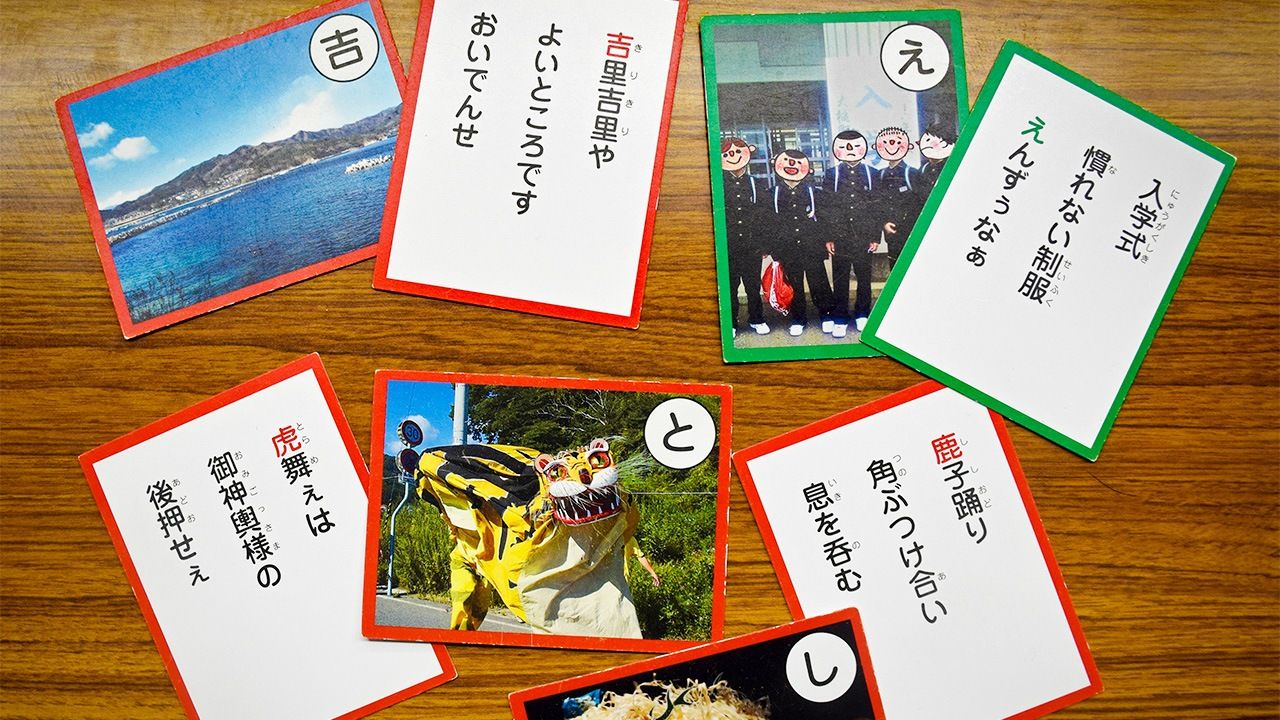

某テレビ番組で「日本一汚い方言」と話題の甲州弁ですが、山梨県では当たり前のように甲州弁が飛び交っています。 甲州弁を知り、使うことで、地域との距離感もグッと近づきます。 この記事では、日常的に使う甲州弁や、ちょっぴりディープな甲州弁をピックアップして紹介します。

しかし、方言もまた、絶滅危機に瀕していることが多いです。 教育制度で標準語が優先されること、都市化やグローバリゼーションによる地方からの人口流出などが主な原因です。 例えば、日本では過疎地域で方言が急速に失われています。 また、中国のように、国家によって標準語の使用が強制される場合、多くの方言が失われる危機にあります。

方言が作品に与える効果は?

コミックや小説において効果的に用いられた方言は作品の世界観を豊かにし、物語に深みを与えてくれます。 もし同じストーリーが標準語で語られたら、味気ないものになってしまう場合もあるでしょう。 読後には舞台となった土地を訪れ、そこに暮らす人たちに出会ってみたくなるような、方言が生き生きと描かれた本を集めました。しかし、方言もまた、絶滅危機に瀕していることが多いです。 教育制度で標準語が優先されること、都市化やグローバリゼーションによる地方からの人口流出などが主な原因です。 例えば、日本では過疎地域で方言が急速に失われています。 また、中国のように、国家によって標準語の使用が強制される場合、多くの方言が失われる危機にあります。方言は地域に根ざした独自の言葉であり、方言を学ぶことは地域の伝統や習俗、言葉に表れた文化の独自性(=地域ごとに表れた文化の多様性)を保存・継承していくことに繋がっています。 一方で共通語を身に付けることは、より大きな集団の中で文化的な背景を異にする他者への理解を助け、双方のコミュニケーションを円滑なものとします。

言葉の発達には、聴く力、言葉を理解する力、模倣する力、安心できる人間関係などが必要です。 言える言葉を増やす前に、子どもの中に伝えたいという気持ちが育っている事が大切です。

言葉の三つの機能は?そもそも言葉の働きはコミュニケーショ ン、思考、行動の調整であるといわれます。 子 どもは周囲の人、物、事柄などとの相互作用を 通して、これらの3つの機能を習得していき ます。

言語がなくなるとどうなる?その言語が消滅してしまうと、さまざまな形の文化遺産も同時に失われることになります。 環境に関わる知識や仕組みも伝えられることがなくなるでしょう。 また、集団のアイデンティティが形成されないと、自己の確立が難しくなるほか、社会との関わりに問題が生じることが考えられます。

消滅しそうな言語は?

上述のUNESCOが発表した『Atlas of the World's Languages in Danger』では、日本における消滅危機言語として、アイヌ語のほかに八丈語、奄美語、国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語の計8言語を挙げています。

津軽弁は、発音やイントネーション、用法が特有とされ、数ある方言の中でも最も難解と称される。「はよしねや」「ゆっくりしね」「たくさんしね」、これらは福井では日常的に使用する表現である。 あまりにも強烈な言い方のために社会人になって直した人や怒られたという人もいるようだ。 これが日本一怖い方言という福井弁である。その言語が消滅してしまうと、さまざまな形の文化遺産も同時に失われることになります。 環境に関わる知識や仕組みも伝えられることがなくなるでしょう。 また、集団のアイデンティティが形成されないと、自己の確立が難しくなるほか、社会との関わりに問題が生じることが考えられます。