ニュース 新しい人権はなぜ生まれたのか?. トピックに関する記事 – 新しい人権が生まれた理由は何ですか?

新しい人権という考え方が生まれた背景には、経済発展につれて発生してきた都市問題や社会の変遷から生まれてきた私人間の問題などから、人々の生活が従来認められてきた人権では十分には守られていなかった、もしくはそもそも全く守られていなかったという根元的な問題がある。そこで、貧富の差や失業問題などの不平等を是正しながら、すべての人の人間らしい生活を保障する ために、国家が積極的に経済や社会に介入し、貧しい人々や社会的弱者を支援すべきであるという福 祉国家の考え方が生まれました。 こうして、国家に対して人間らしい生活を求める権利も人権のカテゴリ ーに含まれるようになりました。知る権利やプライバシーの権利、環境権など、内容的には従来の自由権、社会権に収まり切らず、条文上の根拠の点では個別の人権規定でカバーできない人権が、一般に新しい人権と呼ばれる。

新しい人権の要件は?したがって、「新しい人権」と認められるためには、少なくとも、憲法に定めがある人権と同程度に、社会に生きる個人が、人らしく生きるために必要不可欠な自由といえること、が条件であると考えられます。

新しい人権とはどういう意味ですか?

ニュースやSNSで「新しい人権」という言葉を目にすることがあります。 新しい人権とは、憲法には明記されていないが、社会状況の変化に伴い、憲法上の権利として保障すべきとされる人権です。1 人権とは 一人ひとりが生まれた時から持っている「自分らしく生きる」権利のことです。 幸福な人生をおくるために欠かすことができないものであり、現在だけでなく将来にわたって保障されるべき権利です。

人権はいつ生まれたのですか?

そこで、昭和23年(1948年)12月10日、国連第3回総会(パリ)において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。

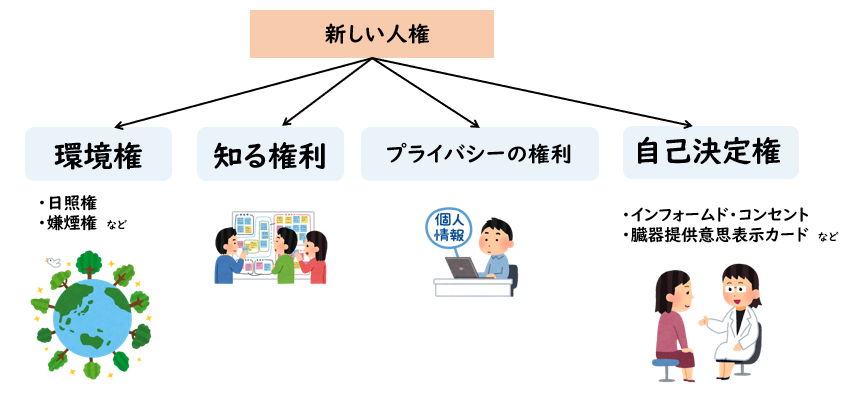

環境権 かんきょうけん ,プライバシーの 権利 けんり , 知 し る 権利 けんり , 自己決定権 じこけっていけん , 知的財産権 ちてきざいさんけん など, 日本国憲法 にほんこくけんぽう に 規定 きてい されていない 人権 じんけん 。

新しい人権はなぜ憲法にないのでしょうか?

新しい人権は我々にとって重要なのにもかかわらず、なぜ憲法で規定されていなかったのでしょうか。 端的に述べると、以前は規定する必要がなかったからです。 つまり時代の変化によって必要な人権が増えたのです。「人権(じんけん)」は、「人が人として、社会の中で、自由に考え、自由に行動し、幸福に暮らせる権利(けんり)」です。 すべての人が、生まれながらにもっている権利です。「新しい人権」として主張される代表的なものとしては、プライバシー権、環境権など があり、その憲法上の根拠は、一般に第 13 条の幸福追求権又は第 25 条の生存権とされて いる3。 なお、個別的人権から「新しい人権」が導き出される例(第 21 条の表現の自由か ら知る権利が導き出されるなど)もある4。

子どもの権利条約は、第1次・第2次世界大戦によって大量の子どもが犠牲になった悲惨な現実を受けて、「いま目の前にいる子どもたちを救いたい」「もう二度と子どもを戦争・紛争の犠牲者にしたくない」という強い決意が原動力となって、1989年に生み出されたものです。

お腹にいる赤ちゃんの人権はどうなるのか?民法上の原則によると、人が人として権利を取得し、または義務を負担することは、出生後でなければならないとされています。 なので、胎児は母親のお腹の中にいる間は、権利を取得したり義務を負担したりする地位(これを、権利能力といいます)にはありません。

人権を作ったのは誰ですか?「人権」という概念の源流は、イギリスの思想家、ジョン・ロックに遡ると考えられています。 ロックは、人は誰しもが、生命・自由・財産に対する権利を「自然権」として有しており、どのような権力もその権利を奪うことはできないと説きました。

人権は誰が考えましたか?

「人権」という概念の源流は、イギリスの思想家、ジョン・ロックに遡ると考えられています。 ロックは、人は誰しもが、生命・自由・財産に対する権利を「自然権」として有しており、どのような権力もその権利を奪うことはできないと説きました。

胎動ってどんなもの 妊娠5ヶ月頃になると赤ちゃんの骨格や筋肉が発達してきて、羊水の中で手足を伸ばしたりと活発に動きまわるようになります。 その手足がママの子宮壁にあたった時に感じるのが胎動なのです。生まれるとき、肺胞の中にあった羊水は、産道を通る際に出ていき、初めて自分の力で空気を吸い込み、泣くのです。「人権」という考え方が生まれたのは18世紀にさかのぼりますが、国際社会で基本的人権や自由を尊重することの大切さが広く考えられるようになり、世界の普遍的な価値として認められるようになったのは、第二次世界大戦後のことです。