ニュース 塩濃度と導電率の関係は?. トピックに関する記事 – 濃度と導電率の関係は?

純水に電解物質を溶かしていくと、溶解量が少ない間は導電率がその濃度に比例して増加していきます。 しかし、電解物質の濃度がある程度以上になると解離度(イオンになりやすさ)が小さくなり、導電率の増加は頭うちの傾向になります。NaCl濃度と導電率の関係は?

| NaCl濃度(w/v)% | 導電率(S/m) |

|---|---|

| 0.1 | 0.20 |

| 0.2 | 0.39 |

| 0.3 | 0.57 |

| 0.4 | 0.75 |

導電率とは溶液中での電気の流れやすさを示す指標ですので、結局溶液中のイオンの存在量とその動きやすさに依存することになります。 オームの法則を川の流れに置き換えてみると、流れる水の量が電流、水が流れるための川の高低差が電圧、川の長さや川幅、あるいは川の中の障害物などに相当するのが抵抗です。

塩分濃度と電気抵抗の関係は?3章:食塩水の電気特性

| 濃度 | 1回目 | 電気抵抗率Ω・m |

|---|---|---|

| 1%食塩水 | 137 | 0.27 |

| 2%食塩水 | 107 | 0.216 |

| 3%食塩水 | 100 | 0.199 |

| 4%食塩水 | 91 | 0.181 |

海水の導電率と塩分濃度は?

15℃における標準海水の電気伝導率は約40,000[μS/cm]、塩分濃度は約35である。電気伝導率とは、「電気伝導度」「導電率」「電導度」とも呼ばれる、その物資がどの程度の電気を通すか示す数値です。 電気伝導率が高ければ、それだけ電気抵抗が少なくなるため、電化製品などの部品として採用されやすくなります。

当量導電率と濃度の関係は?

当量導電率とは? 電解質溶液の導電率を、その当量濃度で割ったものです。 ある濃度の溶液が示す導電率を1cm3に1グラム当量あたりのものとして換算したものとなります。

導電率をK(S/cm)とすると、K=J/Rcとなります。 Jはセル定数と呼ばれ、検出器の形状などで決まる固有の値です。 また、J=L/Aですので、LとAがわかれば、溶液の抵抗Rcを測定することにより導電率Kを求めることができます。

導電率が高くなる原因は何ですか?

一般的に、温度が上がると、粘度が下がり、溶解度と濃度が上がり、移動 度が上がります。 そのため、温度が上がると導電率が全体的に増加します。 温度は大きく変化する可能性が 高いため、導電率に最も大きな影響を与えます。ものが浮くか沈むかは、重さと、浮力という力の関係で決まります。 浮力はものが押しのけた液体の重さによって変わります。 食塩水はふつうの水よりも重いため、浮力も大きくなります。 そのため、食塩水の濃度が上がるほど、より重いものを浮かせることができるようになります。塩分濃度が高くなると、水の密度が上昇し、沈降する冷たい水の量が増えることがあります。 これは海流や海洋循環に影響を与え、水温の分布を変えることがあります。 海洋生物にとっては、水温の変化も重要な要因となるため、塩分濃度と水温との相互作用は生態系に影響を与えることがあります。

塩分濃度を決定するのは水の量と塩の量です。 塩分濃度が変化しないのは、海に出入りする水の量と塩の量が釣り合っているためです。 まず水の量を考えると、海の水は1年間で約425兆トン蒸発します。 その一方で、雨として約385兆トン、川から約40兆トン流入しています。

導電率は温度とどう関係していますか?導電率は電気の通りやすさを示すもので、溶液中に含ま れるイオン量によって決まる。 水溶液の導電率は温度によって変化する性質があるため、そのときの温度を明示する必要がある。 溶液の 導電率は、1℃の温度上昇で約2%変化する。

導電率とオームの法則の関係は?オーム‐の‐ほうそく〔‐ハフソク〕【オームの法則】

導体を流れる電流の強さは、導体両端の電位差に比例し、電気抵抗に反比例するという法則。

当量導電率とは何ですか?

当量導電率とは? 電解質溶液の導電率を、その当量濃度で割ったものです。 ある濃度の溶液が示す導電率を1cm3に1グラム当量あたりのものとして換算したものとなります。

塩水の濃度と導電率 (液温25℃)

| NaCl濃度 (W / V) % | 導電率 (mS / cm) |

|---|---|

| 0.1 | 2.0 |

| 0.2 | 3.9 |

| 0.3 | 5.7 |

| 0.4 | 7.5 |

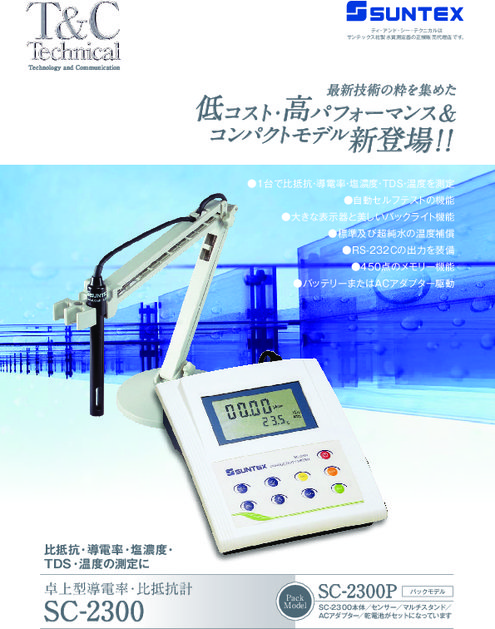

電気伝導率計(導電率計)とは、水の水質を表す指標の1つで、電極間に流れる電流値を測定することで、純度の高い水なのか、不純物が多い水なのかを判断します。 水中に不純物(イオン分子)が多いほど、電流が流れやすくなり、値が高くなります。◆

塩分を摂り過ぎると、血液中の塩分濃度が高くなり、それを下げるために水分を多くため込むようになります。 その結果、血液量が増えて血管がパンパンになり、大量の血液を流すために血管壁に高い圧力が加わるようになります。 つまり、「高血圧」になるのです。