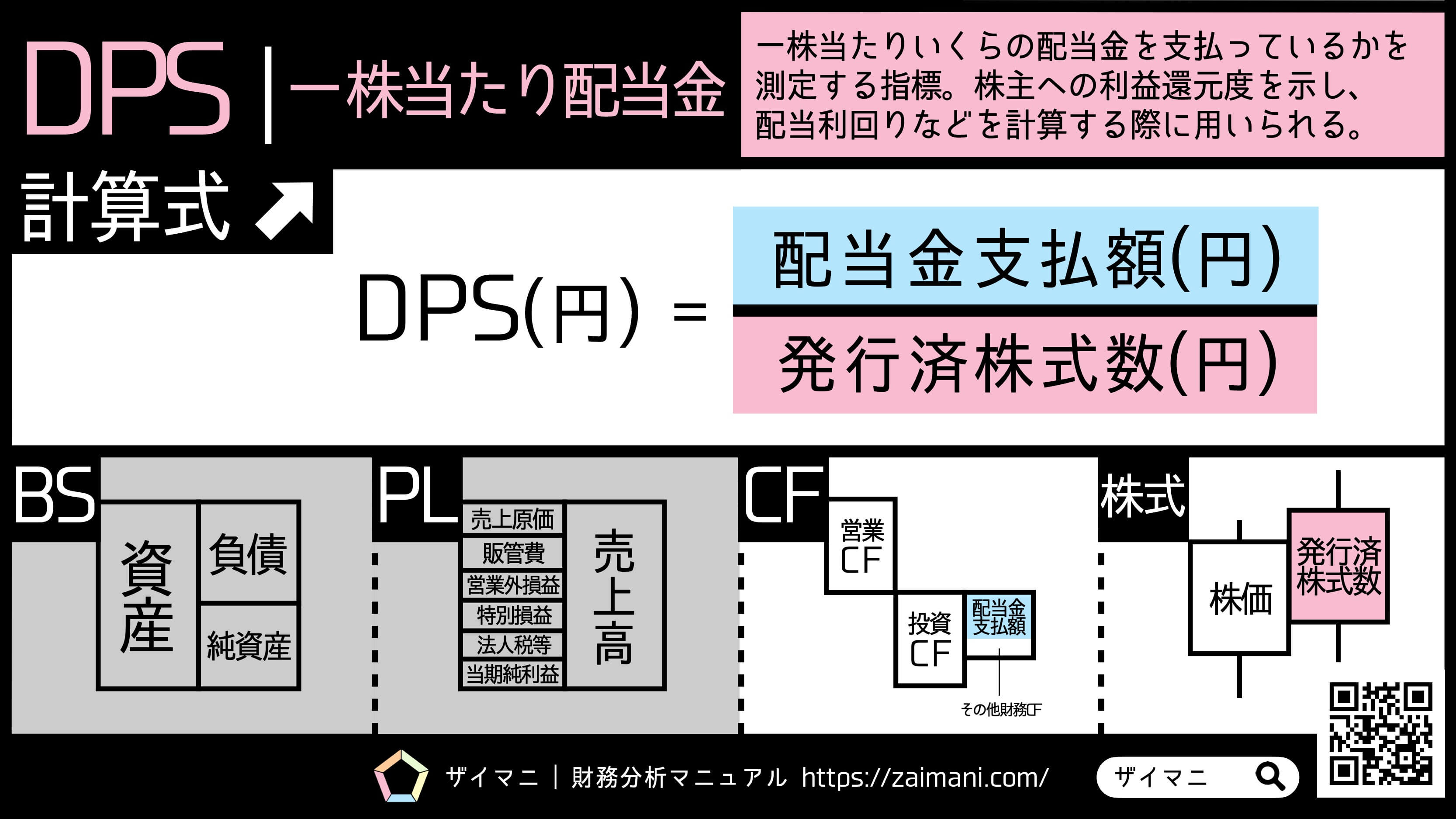

ニュース 一株当たり配当金とは?. トピックに関する記事 – 1株当たり配当金とは何ですか?

各決算期の後に株主総会で決議される1株当たりの現金配当の額(合併交付金、株式移転交付金、株式交換交付金を含む)。 英語の「Dividend Per Share」の頭文字をとって「DPS」と省略表記する場合があります。 会社は稼いだ利益を基に、株主に対して配当を行います。一株当たりの年間配当金を、現在の株価で割って求める。 たとえば、現在株価が1,000円で、配当金が年10円であった場合、配当利回りは1%(10円÷1,000円)となる。 なお、投資をするときは、年間配当金の予想値で計算し、判断材料とする。 株価が下落すると、配当利回りは上昇する。いちかぶ取引(取引)で購入された株式は、1株からお客様名義として証券保管振替機構(ほふり)で登録されます。 そのため、配当金は、100株未満の保有株式についても受け取ることができます。

配当金20万で生活するにはいくら必要ですか?配当金生活に必要な生活費を算出

月の生活費がおおよそ20万円の場合は、12倍で年間240万円、15万程度で抑えられるのであれば180万円です。 必要な生活費には年金や国民保険、市民税など、支払うべき税金も入れておきましょう。

任天堂 100株 配当金いくら?

| ■任天堂 | ||

|---|---|---|

| 業種 | コード | 年間配当額(予想) |

| 5万7910円 | 100株 | 2.17% |

| 【※任天堂の最新の株価・配当利回りはこちら!】 | ||

| ※株価などのデータは2020年11月5日時点。最新のデータは上のボタンをクリックして確認してください。 |

日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細

| 前日終値 | 6,840円 |

|---|---|

| 単元株数 | 100株 |

| 配当利回り | 0.61% |

| 年初来高値 | 7,170円 |

| 年初来安値 | 4,985円 |

トヨタの100株の配当金はいくらですか?

配当額の履歴

| 年間配当(実績) | ||

|---|---|---|

| 中間配当 | 期末配当 | |

| 2022年3月期 | 120.00 | 28.00 |

| 2021年3月期 | 105.00 | 135.00 |

| 2020年3月期 | 100.00 | 120.00 |

いつもらえますか? 株式を購入しても、配当金は必ずもらえるわけではありません。 配当金と呼ばれているのは、株主に分配される現金配当のことです。 株主は出資比率(持ち株数)に応じて利益の還元を受ける権利(利益配当請求権)を持っています。

株で月10万円もらうにはいくら必要ですか?

東証プライム市場における配当利回りの平均は約2.3%、株価の平均は約2,340円です(2022年時点)。 平均値を参考に、具体的に計算してみましょう。 月10万円(年間120万円)の配当を得るには22,222株以上の購入が必要となり、22,222株を購入するには約5,200万円の購入資金が必要という計算になります。KDDIを100株購入した場合

| 配当金 | 優待換算 | 合計 |

|---|---|---|

| 14,000円 | 3,000円 | 17,000円 |

| 利回り 3.05% | 利回り 0.65% | 利回り 3.70% |

2022 年3月期通期連結業績の改善を踏まえ、株主への利益還元、当社内部留保などを総合的に勘案し、 前回発表において 750 円 00 銭としておりました期末配当予想を 900 円 00 銭と致します。

株価情報

| 株価データ | |

|---|---|

| 年初来安値 | 23,689.8 (2023/01/16) |

| 単元株数 | 100株 |

| 最低購入代金 | 4,741,000円 |

| 売気配 | 47,490.0 |

コメダ珈琲の株を100株買うといくらかかりますか?楽天ポイントが貯まる! 使える!

| (a) 手数料 | (b) 現在値×購入株数 | |

|---|---|---|

| 0円 (最安) | 2,772.0円 100株 | = |

| 198円 (+198円) | = | |

| 198円 (+198円) | = | |

| 260円 (+260円) | = |

トヨタの配当金は年に何回もらえますか?当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの配当は、定款に基づき、取締役会で決議しています。 当期の配当金については、上記方針に基づき、中間配当は1株につき25円、期末配当は1株につき35円とし、年間の配当金としては1株につき60円となりました。

配当金10万円はいくらになりますか?

まず、ひと月あたり10万円の配当金をもらうということは、1年に換算すると120万円となります。

・配当金をもらうには? 配当金はいつでももらえるわけではなく、銘柄ごとに定められた権利付最終日の市場が閉まる時点で保有していることが条件です。 権利付最終日の翌営業日は権利落ち日となり、その日に売ったとしても配当金はもらえます。1年間のトータルの利益が20万円以下の場合、確定申告が不要になります。 特に少額投資家には、ありがたく感じるでしょう。 ただし、特定口座(源泉徴収あり)の場合は20万円以下の利益でも課税されます。 利益が少額の場合は、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の利用を検討するようにしてください。課税される所得額が1,000万円以下の人であれば、所得税は10%、住民税は2.8%が配当控除で戻ってきます。 課税される所得金額が1,000万円を越える部分については、所得税5%、住民税1.4%が控除の対象です。 実際に配当控除を利用できるのは、日本に本店を構える法人からの配当のみ。